難聴啓発プロジェクト~言語聴覚士との連携でより良い聴こえとQOL向上を目指して~

2025年2月28日公開

難聴の診断と治療

こどもの難聴

先天性難聴は出生数1,000人あたり1.86人に認められ、その68%は単一遺伝子を原因とする遺伝性難聴です。4歳では難聴の割合は1,000人中2.7人まで増加し、遺伝性難聴の割合は54%となります。このように、遺伝性難聴は小児難聴のなかでは最も頻度が高い原因です。

新生児聴覚スクリーニングの目的は、生下時に存在する難聴をできるだけ早期に発見し、早期に療育導入することによって難聴に起因する言語発達の遅れを可及的に予防・軽減することです。そのため、なるべく早期に補聴器や人工内耳を使用して聴覚を補い、適切な療育を行うことが大切です。一般的に1-3-6ルールといって「生後1か月以内のスクリーニング」、「生後3か月以内の聴力検査」、「生後6か月以内の早期介入」が提唱され、定着しています。当院では、それよりもより早期に行う1-2-3ルールを目標に早期の介入を目指しており、遺伝子検査も積極的に行っております。

また、当院では耳科・神経耳科領域の診療において、安心・安全な医療を国民に提供することを目的に設立された「日本耳科学会認定医制度」の認定医が診療に従事しており専門的かつ安心です。

新生児聴覚スクリーニングの目的は、生下時に存在する難聴をできるだけ早期に発見し、早期に療育導入することによって難聴に起因する言語発達の遅れを可及的に予防・軽減することです。そのため、なるべく早期に補聴器や人工内耳を使用して聴覚を補い、適切な療育を行うことが大切です。一般的に1-3-6ルールといって「生後1か月以内のスクリーニング」、「生後3か月以内の聴力検査」、「生後6か月以内の早期介入」が提唱され、定着しています。当院では、それよりもより早期に行う1-2-3ルールを目標に早期の介入を目指しており、遺伝子検査も積極的に行っております。

また、当院では耳科・神経耳科領域の診療において、安心・安全な医療を国民に提供することを目的に設立された「日本耳科学会認定医制度」の認定医が診療に従事しており専門的かつ安心です。

おとなの難聴

現在、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会では「聴こえ8030運動」をおこなっています。80歳で30dBの聴力(または補聴器をした状態で30dBの聴力)を保つ国民啓発活動です。30dBはささやき声がきこえるくらいの聴力になります。

日本の平均寿命は男性で81.47歳、女性が87.57歳(令和3年)と20年前と比べて約3歳伸びています。健康寿命も同じくらい延びていますが、平均寿命と健康寿命の差はあまり縮まっていません。その理由として、健康寿命を阻害する「要介護になる3大要因」が挙げられています。要介護になる3大要因は、1位「認知症」の18%、2位「脳血管障害」の16%、3位「高齢による衰弱」の13%とされており、2013年頃から認知症が脳血管障害を抜いて1位となり、今後も増えていく予想になっています。

ここで問題になっている「認知症」の防ぎうる因子として、一番大きいとされているものが難聴である(図1)と、有名誌であるLancetに発表1)されています。また、補聴器装用が認知症のリスクを軽減するという論文データもあります2)。難聴によりもたらされるコミュニケーション障害は、誤解や疎外感を生み、人との交流の障壁となります。就労を含む社会活動の減少、社会的孤立、うつなど小さな滝が連なるように負の連鎖が作用して認知症に至るというしくみが考えられています。そのため、聴こえを定期的にチェックすることが重要であり、難聴があれば早期に介入することが重要と考えます。当院では、補聴器外来を行うとともに、難聴・人工内耳診療を積極的に行っており、専門検査や補聴器・人工内耳の調整は認定言語聴覚士と連携して行っています。

1)Livingston. G, et al. Lancet 296, 413-445, 2020

2)Frank R Lin et al. Lancet. 2023;786-797.

日本の平均寿命は男性で81.47歳、女性が87.57歳(令和3年)と20年前と比べて約3歳伸びています。健康寿命も同じくらい延びていますが、平均寿命と健康寿命の差はあまり縮まっていません。その理由として、健康寿命を阻害する「要介護になる3大要因」が挙げられています。要介護になる3大要因は、1位「認知症」の18%、2位「脳血管障害」の16%、3位「高齢による衰弱」の13%とされており、2013年頃から認知症が脳血管障害を抜いて1位となり、今後も増えていく予想になっています。

ここで問題になっている「認知症」の防ぎうる因子として、一番大きいとされているものが難聴である(図1)と、有名誌であるLancetに発表1)されています。また、補聴器装用が認知症のリスクを軽減するという論文データもあります2)。難聴によりもたらされるコミュニケーション障害は、誤解や疎外感を生み、人との交流の障壁となります。就労を含む社会活動の減少、社会的孤立、うつなど小さな滝が連なるように負の連鎖が作用して認知症に至るというしくみが考えられています。そのため、聴こえを定期的にチェックすることが重要であり、難聴があれば早期に介入することが重要と考えます。当院では、補聴器外来を行うとともに、難聴・人工内耳診療を積極的に行っており、専門検査や補聴器・人工内耳の調整は認定言語聴覚士と連携して行っています。

1)Livingston. G, et al. Lancet 296, 413-445, 2020

2)Frank R Lin et al. Lancet. 2023;786-797.

言語聴覚士との連携

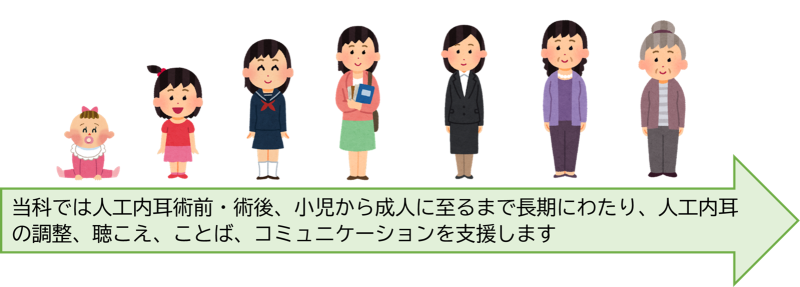

当院には、聴覚検査や補聴器の調整や人工内耳患者の訓練を行う聴覚専門の資格を持った言語聴覚士※がいます。補聴器・人工内耳、お子さんの療育に関する相談にも対応しますのでお気軽にお声がけください。

※認定言語聴覚士(聴覚障害領域)

当院の人工内耳療法は、高い専門性、術前から長期にわたるフォロー、頻回な調整・訓練、充実の療育、他施設との密な連携が特徴になっております。

詳しくは、当院の耳鼻咽喉科ホームページ「難聴・人工内耳診療のご案内」の”言語聴覚士による人工内耳療法の特徴”を参照ください。

患者さんのご紹介について

紹介する際の必要な情報や基準について

聴力検査で難聴が認められる場合や鼓膜所見で異常が認められる場合、新生児聴覚スクリーニングでreferとなった場合は精査の必要があります。詳しい検査を要しますので、まずは気兼ねなくご相談ください。

注意点・フォローについて

既往歴・現在の内服状況や何か特徴的な所見があればご紹介の際にお教え頂ければ幸いです。

新生児聴覚スクリーニングでreferの場合は、妊娠中や出生の情報なども同時にお教え頂ければ幸いです。

逆紹介後のフォローアップで気を付けて欲しいこと

個々の症例で注意する点は異なりますので、逆紹介をお願いする際にその点について詳しくお伝えします。先天性サイトメガロウイルス感染症による難聴や前庭水管拡大症に伴う難聴では聴力はしばしば急性の低下と改善を繰り返す場合があることが注意点です。定期的な聴力検査に加えて、自覚症状で聞こえづらくなった際や耳の違和感の際は聴力検査をお願いいたします。急激な悪化などの際は、治療が必要なこともございますので、ご紹介いただけましたら一定期間お預かりさせていただき、安定したところで診ていただくことが多いと思います。

診療チームからのメッセージ

- 難聴であっても気が付いていない方や、以前から鼓膜穿孔があってそのまま治らないといわれて放置している方も多くいらっしゃいます。そのような方にもぜひ耳鼻咽喉科受診を勧めていただき、ご紹介いただけますと幸いです。

- 難聴の程度が高度で補聴器を使用できていない場合でも、手術加療により難聴改善が見込める場合も多くございます。当院でも補聴器外来を行っておりますし、その他、疾患がある場合の難聴の手術治療にも力を入れております。特に、真珠腫性中耳炎、慢性中耳炎に対する鼓室形成手術や、高度難聴の人工内耳手術に注力しております。令和6年度は当院開院以来最多かつ横浜市で最も多くの鼓室形成手術を行なっております。

- 入院せずに日帰りで鼓膜穿孔を治療する方法、真珠腫性中耳炎でも内視鏡を使用し低侵襲かつ短期入院(3泊4日)で行う最先端の治療方法を導入しておりますので、ぜひご相談ください。

- 難聴の程度やその原因は人それぞれです。当院では患者さんごとに最適な、オーダーメイド治療を提案しており、患者さんのQOL向上を目指しております。

- 当科では女性医師も多く活躍しており活気のある職場です。ご紹介いただきました大切な患者さんに満足してもらい笑顔になってもらえるように診療しております。患者さんのご紹介をどうぞよろしくお願いします。

- 紹介元への負担軽減のため、当科は事前予約がなくても受診可能です(その場合でも紹介状は必要です)。

当院で行っている手術例

|

耳鼻咽喉科 助教 和田 昂 (写真左)

2012年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 指導診療医

2013年 横須賀市立うわまち病院

2015年 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 H29年より医長

2018年 横浜市立大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教

2023年 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 医長

2024年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 耳鼻咽喉科 助教(耳科部門責任者)

2024年 日本耳科学会認定医取得

耳鼻咽喉科 言語聴覚士 蜂谷 純(写真右)

2003年 横浜市立大学附属市民総合医療センター耳鼻咽喉科入職

2010年 水戸メディカルカレッジ言語聴覚療法学科 非常勤講師

2010年 日本福祉教育専門学校言語聴覚療法学科 非常勤講師

2016年 認定言語聴覚士(聴覚障害領域)取得

耳鼻咽喉科 助教 相澤 圭洋(写真中)

2016年 横浜市立大学附属病院 耳鼻咽喉科 入職

2021年 横須賀共済病院 耳鼻咽喉科

2023年 横浜市立大学 医学博士号取得

横浜市立大学附属市民総合医療センター 耳鼻咽喉科 助教

2012年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 指導診療医

2013年 横須賀市立うわまち病院

2015年 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 H29年より医長

2018年 横浜市立大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教

2023年 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 医長

2024年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 耳鼻咽喉科 助教(耳科部門責任者)

2024年 日本耳科学会認定医取得

耳鼻咽喉科 言語聴覚士 蜂谷 純(写真右)

2003年 横浜市立大学附属市民総合医療センター耳鼻咽喉科入職

2010年 水戸メディカルカレッジ言語聴覚療法学科 非常勤講師

2010年 日本福祉教育専門学校言語聴覚療法学科 非常勤講師

2016年 認定言語聴覚士(聴覚障害領域)取得

耳鼻咽喉科 助教 相澤 圭洋(写真中)

2016年 横浜市立大学附属病院 耳鼻咽喉科 入職

2021年 横須賀共済病院 耳鼻咽喉科

2023年 横浜市立大学 医学博士号取得

横浜市立大学附属市民総合医療センター 耳鼻咽喉科 助教