「沈黙の臓器:肝臓」からのSOSを見逃さないために

2025年5月1日公開

はじめに

しばしば肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれますが、それはなぜでしょうか?

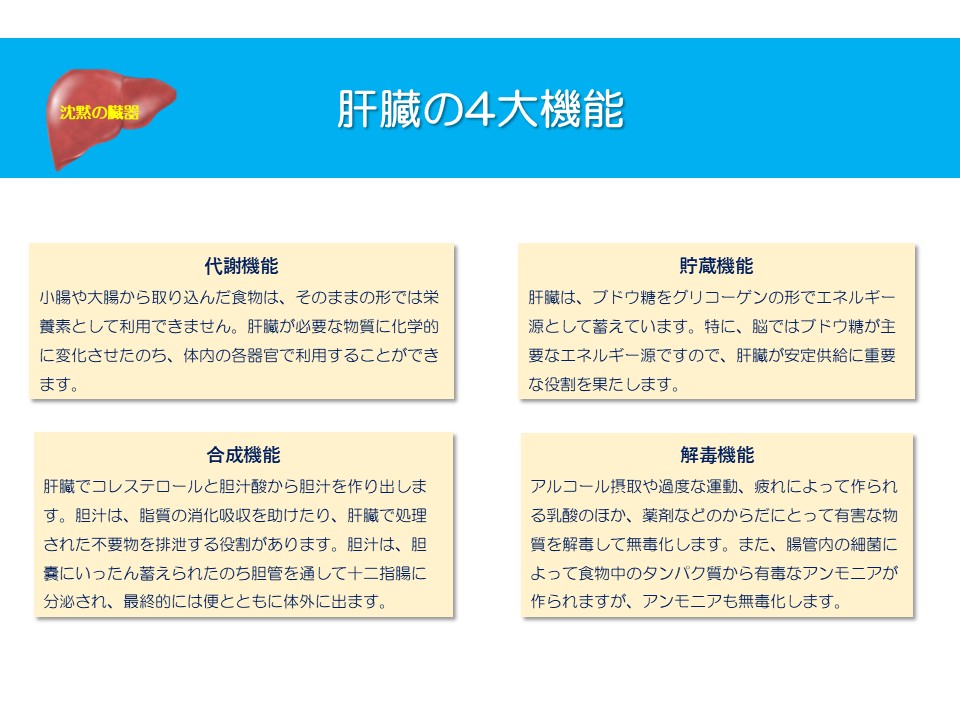

✓ 肝臓は「栄養吸収」「合成」「エネルギー貯蔵」「解毒」といった重要な機能を担当していますが、これらは身体機能の裏方といえますので、SOSがわかりにくい可能性があります。

✓ 肝臓の初期自覚症状として「疲れ」や「食指不振」などがありますが、肝臓からのSOSとは理解されない可能性があります。

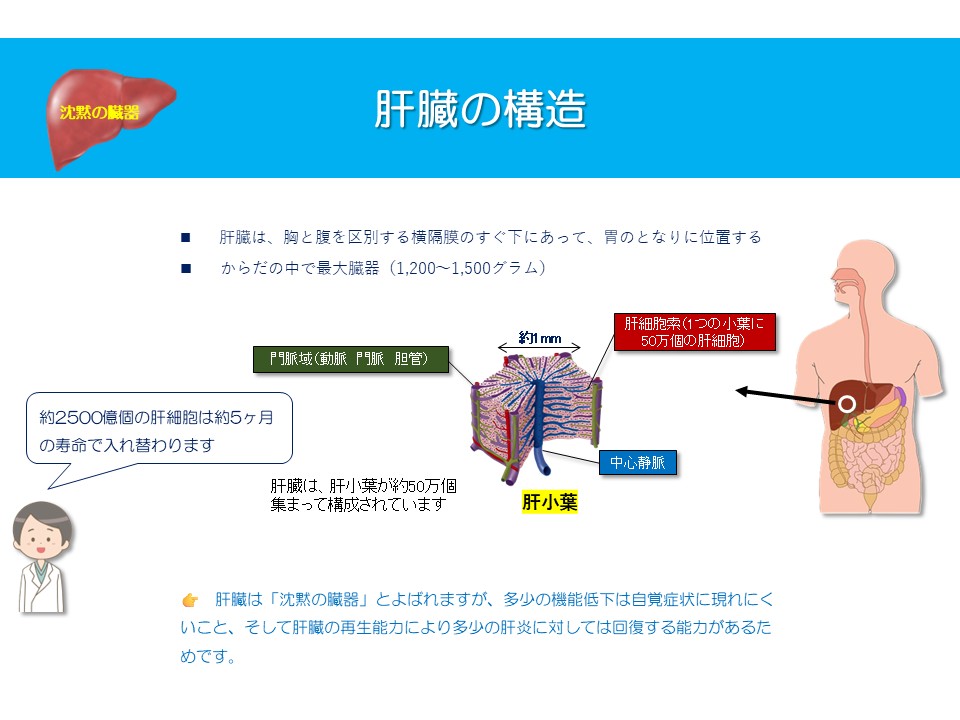

✓ 肝臓は約2500億個の肝細胞で構成されますが、何らかの傷害で肝細胞が脱落・壊死しても「再生能力」を備えているため、SOSが見逃されやすい可能性があります。

肝不全や肝がんがおきるしくみ

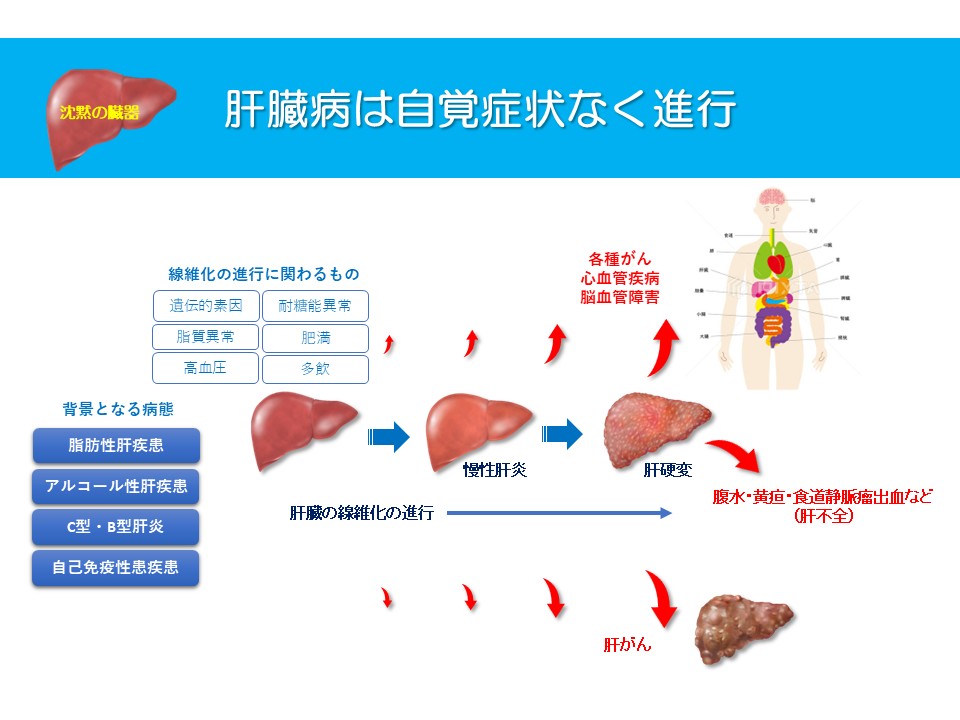

肝臓への障害(炎症)が短期間で終わればよいのですが、年余にわたる場合は「再生」も簡単ではありません。繰り返される炎症を修復する際に「線維化」というプロセスが加わって、肝臓の働きが低下したり、再生能力が低下したり、また発がんも誘導する可能性があります。この時点までくると自覚症状にも現れるわけですが、ここに至るには10年以上にわたる炎症と修復の繰り返しがあると考えられます。

この炎症の背景には、①肝炎ウイルスの感染、②脂肪性肝炎の長期罹患、④自己免疫機序などがあり、また、⑤アルコール飲酒、⑥薬剤なども長期にわたれば「線維化」の進行がおきます。

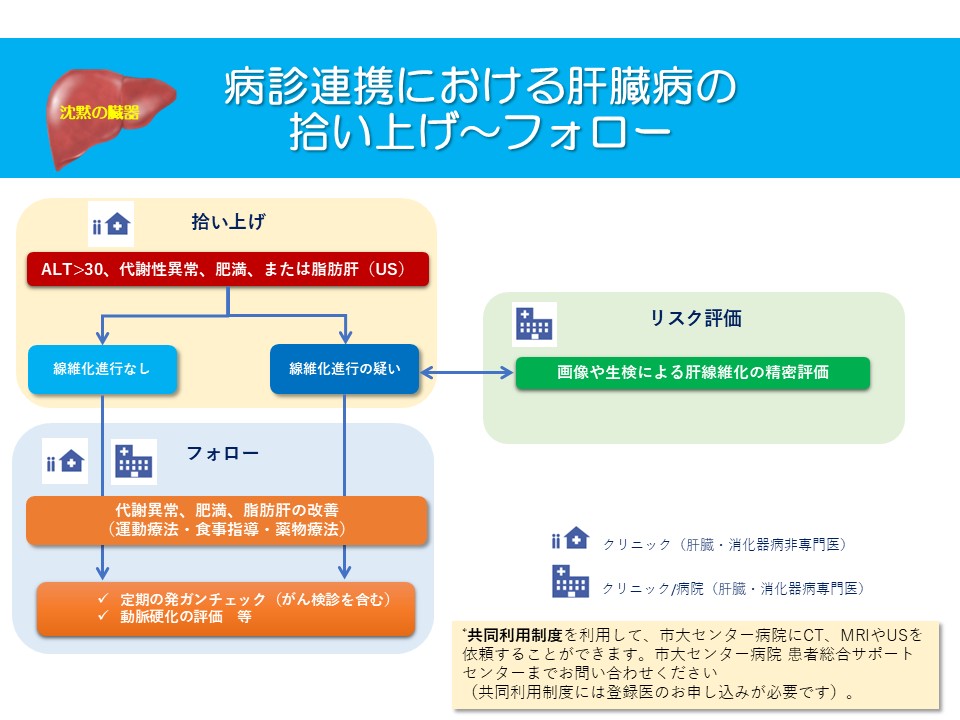

SOSを見逃さず、SOSのある人を「囲い込む」診療

以上のように、肝不全や肝がんの背景には「線維化」の原因となる炎症の継続があるはずなので、炎症のサイン(SOS)をみつけて「囲い込む」ことが肝要といえます。

①どれか一つでも当てはまれば、肝臓からのSOSの可能性があります

□ 採血でALT >30IU/L

□ 採血でγ-GTPが異常値

□ 腹部エコーで脂肪肝

□ 習慣性飲酒がある(純アルコール換算で男性40g/日以上、女性20g/日以上の摂取がある)

②次に、肝臓の「線維化」を評価しましょう

消化器病専門医あるいは肝臓専門医にかかって、「線維化」が進んでいないか調べましょう。

画像検査あるいは、肝生検が必要になる場合もあります。

③原因に応じた治療を受けましょう

□ 肝炎ウイルスに対する治療薬

□ 禁酒あるいは節酒

□ 代謝性疾患の改善や治療(血糖コントロール、脂質コントロール、血圧コントロール、体重コントロール等々)

病診連携における「囲い込み」

「沈黙の臓器:肝臓」からの疾病を減らせるよう、前述の①〜③を病診連携においてシームレスに行うことが理想です。生活改善や代謝性疾患の改善は、長期の継続が必要になる可能性がありますので、かかりつけ医と連携しながら患者自身もモチベーションを保つことが求められます。

診療科からのメッセージ

肝臓は「沈黙の臓器」とよばれています。

自覚症状が乏しいなかで進行する慢性肝臓病において肝臓からのSOS(ALT>30、γ-GTP異常値、脂肪肝、習慣性飲酒があるなど)を見逃さないことが大切です。

市大センター病院では、かかりつけ医あるいは健診と連携をとりながら、SOSを適切な診断や治療に結び付けられるようにして参ります。

肝臓領域のがん診断では、専門医による評価が必要となることが少なくありません。腫瘍の確定診断が難しい場合はぜひご相談ください。

また、近年はがん治療の選択肢が増えてきました。どんな進行度(ステージ)であっても患者さんそれぞれの体力や生活環境に合う治療選択肢をご提供できるよう診療しておりますので、ご相談いただければと思います。

消化器病センター内科・診療教授

肝疾患医療センター長

部長 森本 学

1989年 横浜市立大学医学部卒業

1997年 横浜市立大学附属病院 第三内科助手

2006年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター内科准教授

2013年 神奈川県立がんセンター 消化器内科部長

2019年 神奈川県立がんセンター 副院長

2024年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター内科診療教授

現職