連携NEWS「インフルエンザ流行の備え」

2022年12月26日公開

今シーズンはCOVID-19の他にもインフルエンザの流行が懸念されています。新型コロナウイルスのパンデミックにより過去2年流行がなくインフルエンザの集団免疫が低下していると推測されること、北半球の冬季のインフルエンザ流行を占う上で重要となる南半球での流行が見られたこと、フランスなどの北半球の一部地域ですでに流行が見られたことなどがその背景としてあります。

日本感染症学会も夏の時点から提言によって対策を促していることもあり、今回はインフルエンザに関してお話したいと思います。

インフルエンザの歴史とその分類について

インフルエンザウイルスはオルソミクソウイルス科(Orthomyxoviridae)のRNAウイルスでヒトに呼吸器感染症をきたし、一般的なかぜ症候群に比して症状が比較的急速に表れ、重症化しやすいという特徴があります。

インフルエンザウイルスにはA、B、C、Dと4つの型があり、その中でも主にA型とB型が問題になります。

A型

A型のインフルエンザはヒト・鳥類・家畜も含めた動物界広く分布しており、特に水鳥、鶏や豚などの動物の中でウイルスが変異を繰り返すために、毎年抗原が変化します。

ウイルス変異が小規模(連続抗原変異)であれば例年のものと抗原性が大きく変化しないので通常の『季節性インフルエンザ』として、小流行は数年単位でみられるものの、大流行には至りませんが、このウイルス変異が大規模(不連続抗原変異)であった場合そのウイルスは『新型インフルエンザ』となり、新型インフルエンザには多くの人が免疫を持っていないことから世界的大流行(パンデミック)を引き起こす可能性があります。

人類史を見れば、スペインかぜ(AH1N1, 1918年~)、アジアかぜ(AH2N2, 1957年~)、香港かぜ(AH3N2, 1968年~)、ソ連かぜ(AH1N1, 1977年~)と近世数十年おきにその当時の『新型インフルエンザ』によるパンデミックを認めます。

インフルエンザウイルスの表面にはスパイク蛋白という糖蛋白が突き出ていて、ヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ(NA)という二種類のスパイク蛋白が感染に重要な役割を果たしています。

HAは感染しようとする細胞に結合し、ウイルスを細胞内に取り込み、NAの方は感染細胞とHAの結合を切断して複製・増殖したウイルスを細胞から放出する役割を担います。

HAは18種類、NAは11種類あるためこれらHAとNAの組み合わせによりA型インフルエンザには多数の亜型が存在することになります。

そのため、インフルエンザA型の情報に接する際には、亜型と抗原変異について、また「季節性」「新型」「トリ」「ブタ」などの別にご注意ください。

トリ/ブタインフルエンザはトリ/ブタに対して感染性を示すA型インフルエンザウイルスならびにそのウイルスのヒトへの感染症の総称です。

例えば、2009年度の「新型インフルエンザ」はA型インフルエンザ(H1N1)ですが(H1N1pdm)もしくは(H1N1pdm09)と表記され、その直前まで「季節性インフルエンザ」として流行していたAソ連型(H275Y変異株H1N1)とはHAとNAこそ同一ですが別のものになります。

また2009年度の「新型インフルエンザ」はメキシコから世界中に波及したブタ由来の変異ウイルスですので「ブタインフルエンザ」から発展した「新型インフルエンザ」ということになります。

その後、2009年度の「新型インフルエンザ」についてはその年はパンデミックとなり、また翌年も小流行を見ましたが、その後の免疫獲得の経過とともに脅威ではなくなり、2011年4月からは感染症法的にも「季節性インフルエンザ」として扱われるようになった経過があります。

「季節性インフルエンザ」「鳥インフルエンザ」「新型インフルエンザ」で感染症法上の指定や保健所への届け出・報告の形態が違うところにもご注意ください。

B型

B型のインフルエンザはA型と症状こそ類似しますが、広範囲に宿主がまたがるA型と違って自然宿主はヒトのみと考えられていましたが、アザラシからも分離された報告があります。HAもNAも1~2種類のみでA型と違って亜型が問題になりません。

症状もA型に比べて軽微です。抗原検査での検出率がA型より少し低くなる他、例年の流行時期もA型に比べ遅くなる傾向があります。

C型

C型のインフルエンザは小児期に罹患することがありますが、軽症のまま小児期に免疫を獲得してしまい、また一般的な臨床の場面では診断の手段もないため、特に問題になることがありません。こちらも基本的にはヒトでしか問題になりませんがブタから分離され感染を起こした報告があります。

D型

D型のインフルエンザについてはこの10年以内に発見されたウイルスで、ウシ、ブタなどの偶蹄目の疾患をきたすことが知られています。ウシと接触する職業の人から高率に、ウシと接触しない人からも少ない率ながら中和抗体が確認されていることから、ヒトへの感染性や、ヒト-ヒト感染の可能性も疑われてはいるものの、現在の一般臨床ではC型同様大きな問題にはなっていません。

ちなみにインフルエンザウイルスだけでなくインフルエンザ桿菌(Haemophlus influenzae)という細菌もあって、紛らわしいですが、こちらには歴史的な背景があります。

1892年にPfeifferと北里柴三郎がそれぞれ別個にインフルエンザ患者からこの菌を分離したことを報告しており、ウイルスが発見されていなかった当時はこの細菌こそがインフルエンザの原因と考えられていましたが、時代がくだり1933年にようやく真の原因微生物であるインフルエンザウイルスが発見されたという経緯があります。

臨床症状と診断

臨床症状

高熱、筋肉痛、倦怠感、頭痛、咳嗽などの症状が主体で通常のかぜ症候群(普通感冒)よりも進行が急激で筋肉痛や倦怠感などの全身症状が現れやすいのが特徴です。咽頭痛や鼻汁・くしゃみなどの鼻咽頭症状は見られることもありますが普通感冒に比べると率が下がります。

インフルエンザウイルスの潜伏期間は1〜4日程度です。

診断方法

合併症

治療

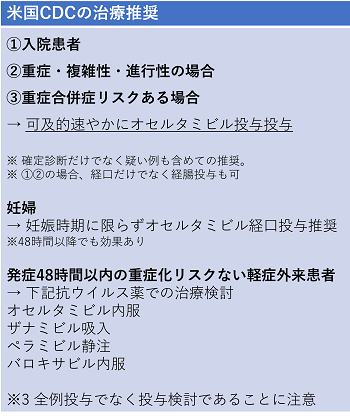

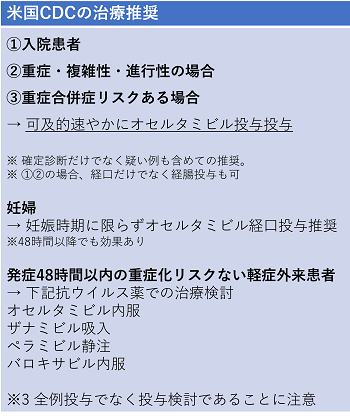

日本の感染症学会のインフルエンザに関する提言や米国CDCやIDSA、WHOのガイドラインでは投薬に対するスタンスが若干異なりますが、いずれも入院例や重症患者、ハイリスク患者への抗ウイルス薬投与を推奨しています。

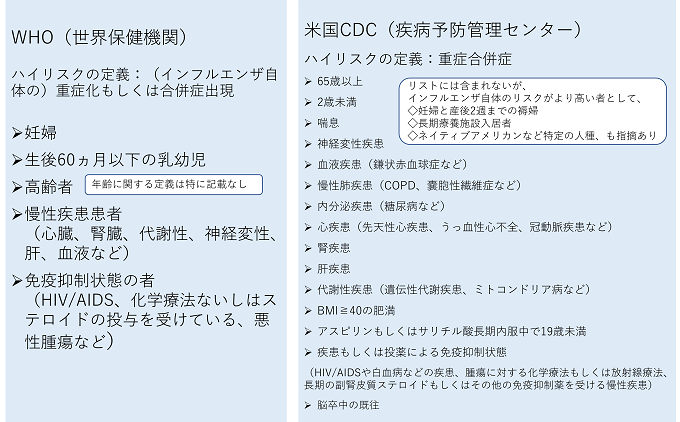

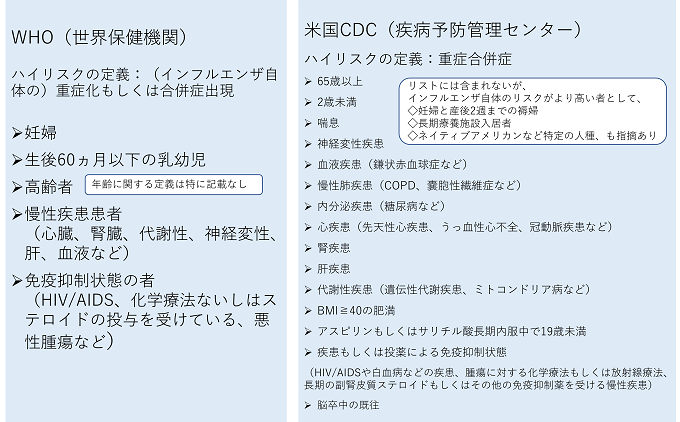

インフルエンザのハイリスク患者の定義と対象はWHOと米国CDCなどで若干の差異が認められますが、「乳幼児」「高齢者」「妊婦」「慢性疾患患者」「免疫不全者」の5つはほぼ共通しています。

バロキサビルはウイルス増殖を抑制するキャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬で、従来のNA阻害薬とは違った作用機序を持つことから大いに期待を持たれた経緯がありますが、ウイルス力価は強力に抑えるもののアミノ酸変異に伴う耐性ウイルスの問題があります。変異ウイルスのヒト-ヒト感染も報告される一方で変異ウイルスに対しても一定の臨床効果が認められたりするなど、バロキサビル治療のメリットデメリットに関するエビデンスの蓄積に関してはまだまだ余地があり、現状の適応についても感染症学会の委員の中でも意見が分かれています。国内外のガイドライン上の位置づけも今後変動しそうな余地がありそうなことから多くの感染症専門家からは慎重な態度で臨まれています。

予防

飛沫・接触予防策、咳エチケットといった感染対策の他にワクチン接種が重要です。

ワクチン接種は重症化を防ぐ他、インフルエンザ脳症などの合併症も減らします。

インフルエンザワクチンは不活化ワクチンで、通常、1シーズンに成人と13歳以上の小児では1回、生後6カ月~13歳未満の小児では2回の接種を行います。

接種方法は本邦では皮下注射が一般的ですが、海外では筋肉注射が行われています。

副反応として一時的に筋肉痛様の症状やインフルエンザ様の感冒様症状がみられることがありますが、生ワクチンではないため、ワクチン由来の発症はありません。

厚生労働省は副反応を、接種部位の発赤・腫脹・熱感などの症状は全体の10~20%、発熱・頭痛・悪寒・倦怠感などの全身症状は5~10%、重篤な副反応(ギランバレー症候群、急性脳症、急性散在性脳脊髄炎、けいれん、肝機能障害、喘息発作、紫斑など)は非常に稀で、ワクチン接種との因果関係は必ずしも明らかではないと説明しています。

非常に稀な重篤な副反応の説明する時は併せて予防接種健康被害救済制度の説明をすると、患者さんの心理的負担が軽減する効果もあると思い、筆者は時間が許せば言及することにしています。

特に妊婦はインフルエンザの重症化リスクとみなされ、妊娠初期含めてワクチン接種推奨がございます。妊娠・出産の経過にインフルエンザワクチンが悪影響を及ぼすこともないのですが、妊娠初期は特に流産などのイベントが多いため、なにか悪い事象が起こるとワクチンと関係づけられて考えられることがあり、注意が必要です。十分な説明と同意の上で接種をお願いします。

HIV患者も免疫不全が背景にあるため、積極的なワクチン接種の対象となりますが、その一方でHIV感染症が重度でCD4数低下が顕著の場合、抗体価が上がりにくくワクチン効果減弱することが知られています。

インフルエンザワクチンは発症予防効果もありますが、そこまで高い効果ではない(国内の研究によれば、65歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者については34~55%の発病阻止、82%の死亡阻止)ため、個人的には時間がゆるせば、飛沫・接触予防策継続の大切さもワクチン接種時の説明に行うようにしています。

感染経路に関しては飛沫感染と接触感染がメインとみられており、飛沫感染>接触感染の順とは言われてはいますが、実際の感染経路の詳細を比較した良質なエビデンスはないようです。

エアロゾル感染については飛行機内での換気不良に伴うと推測される多数の乗客のインフルエンザ感染の報告などがあり、感染経路としては確認されてはいるものの感染に寄与する率は高くなく、よって通常診察ではサージカルマスク着用(加えて検体採取時にはフェイスシールドやゴーグルなどの目の防護と手袋)で十分とみられてはいます。しかし、内視鏡などの高濃度曝露検査などではN95マスク着用も推奨されます。

診療科からのメッセージ

感染制御部 助教 比嘉 令子 医師

現在はCOVID-19流行期ということもあり、いずれにせよ患者さんの検体採取や咽頭所見確認の際にはN95マスク+フェイスシールド/アイガード着用をお願いします。

COVID-19対策でもそうですが、日本の市井の感染対策はマスク着用以外だと目に見えやすく行った実感のある接触感染予防(アルコール消毒)に偏重しており、マスク着用以外の飛沫感染予防、ソーシャルディスタンスや会話を控えることに関してはあまり守られていないように思います。

患者さんに感染様式を理解してもらいながら予防策を指導するというのも多忙な臨床のシーンではなかなかにハードルが高くはありますが、引き続きよろしくお願い申し上げたいところでございます。

資格

関連リンク

参考文献

日本感染症学会提言「~抗インフルエンザ薬の使用について~」

日本感染症学会提言「今冬のインフルエンザに備えて 治療編〜前回の提言以降の新しいエビデンス〜」

米国CDCホームページ

Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America: 2018 Update on Diagnosis, Treatment, Chemoprophylaxis, and Institutional Outbreak Management of Seasonal Influenza

厚生労働省ホームページ

Johns Hopkins ABX Guide

Loeffelholz MJ, Pong DL, Pyles RB, et al:Comparison of the FilmArray Respiratory Panel and prodesse real-time PCR assays for detection of respiratory pathogens. J Clin Microbiol. 2011;49:4083-8.

第90回厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 事務局提出資料

増田剛太 他. 希少感染症のエビデンスと臨床 ~伝染病予防法から現行感染症法まで 駒込病院44年の記録~ 第1版. 金芳堂, 2021

細川直登. 感度と特異度からひもとく感染症診療のDecision Making 第1版. 文光堂, 2012