白血病の治療

2024年7月26日公開

白血病を疑うポイント

検診による早期発見が重要な五大がんとは異なり、白血病は検診による早期発見は困難であり、その頻度も決して多い疾患ではありません。がん研究振興財団がん統計2021によると、白血病は全悪性腫瘍中の約1%にすぎず、疾患分類での罹患数は男性が14番目、女性が16番目とされております。白血病には発熱や貧血症状、出血症状などが急速に進行することが多い急性白血病と、自覚症状に乏しく検診や他疾患の経過観察中に行う採血検査結果で判明することが多い慢性白血病に分類されます。

白血病を疑う検査所見としては末梢血の血算データが最も重要です。白血病では白血球数の異常を認めることが多いです。しかし仮に基準値範囲内であっても白血球分画に芽球が出現している場合や、白血球数の異常値に加えてヘモグロビン値あるいは血小板数の異常を認める場合では、白血病をはじめとする血液疾患が疑われます。目視による白血球分画で芽球が認められたり、好中球系細胞が減少している場合には急性白血病を、白血球数が増加して芽球は無くとも幼若な骨髄球から好中球系細胞が多く認められる場合には慢性骨髄性白血病が強く疑われます。これら血球数の異常値が認められる場合には白血病を疑うことが重要です。

白血病診療における最近のトピックス

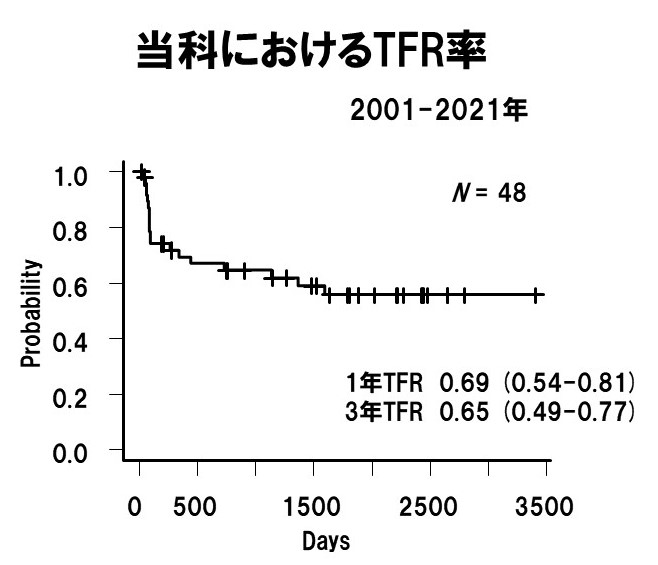

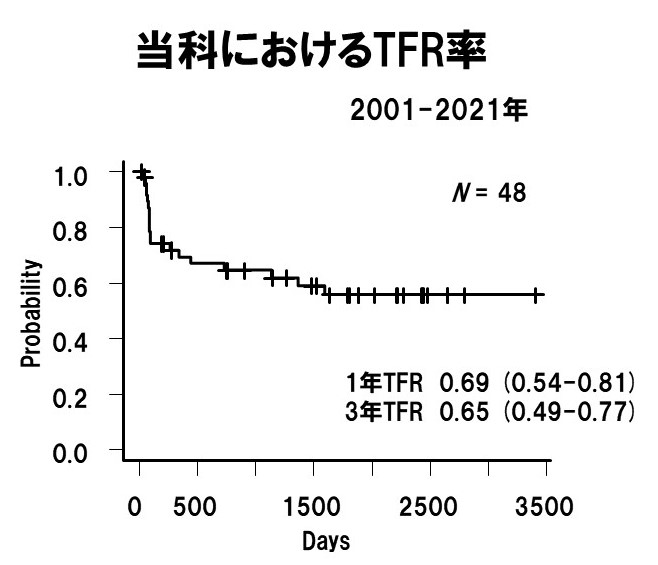

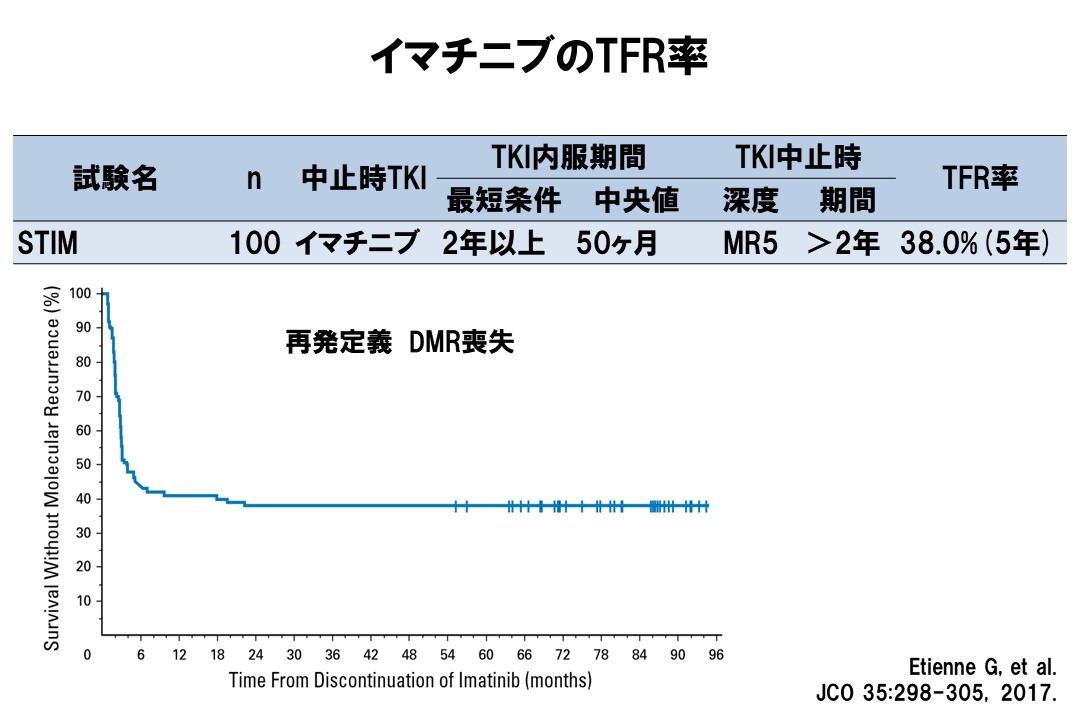

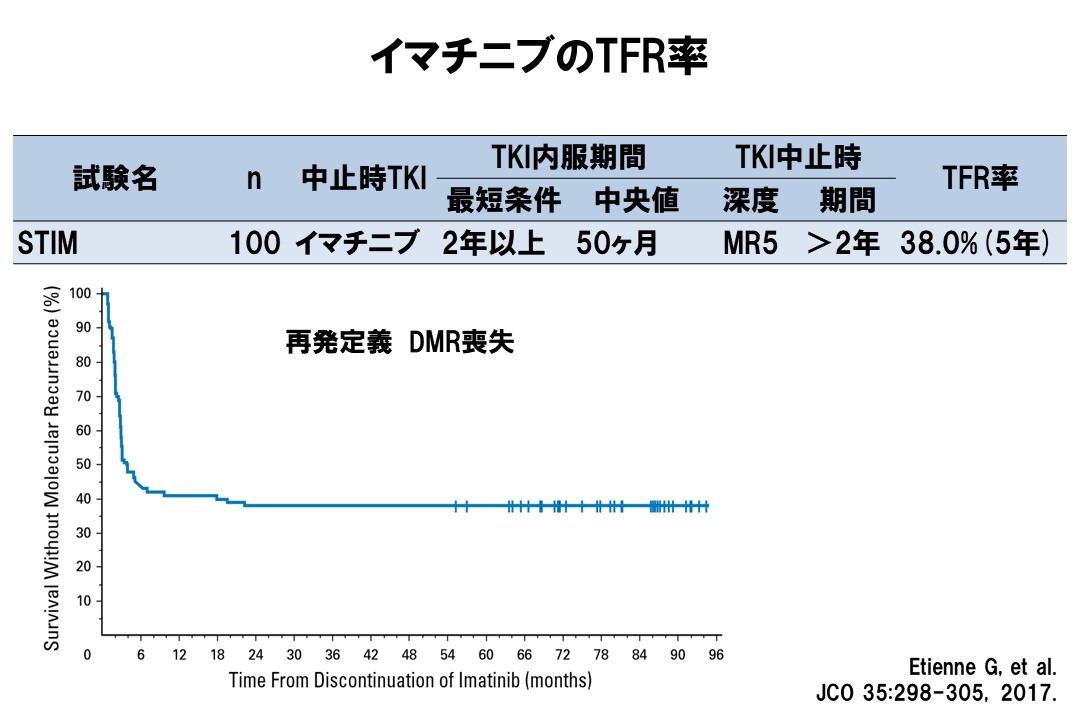

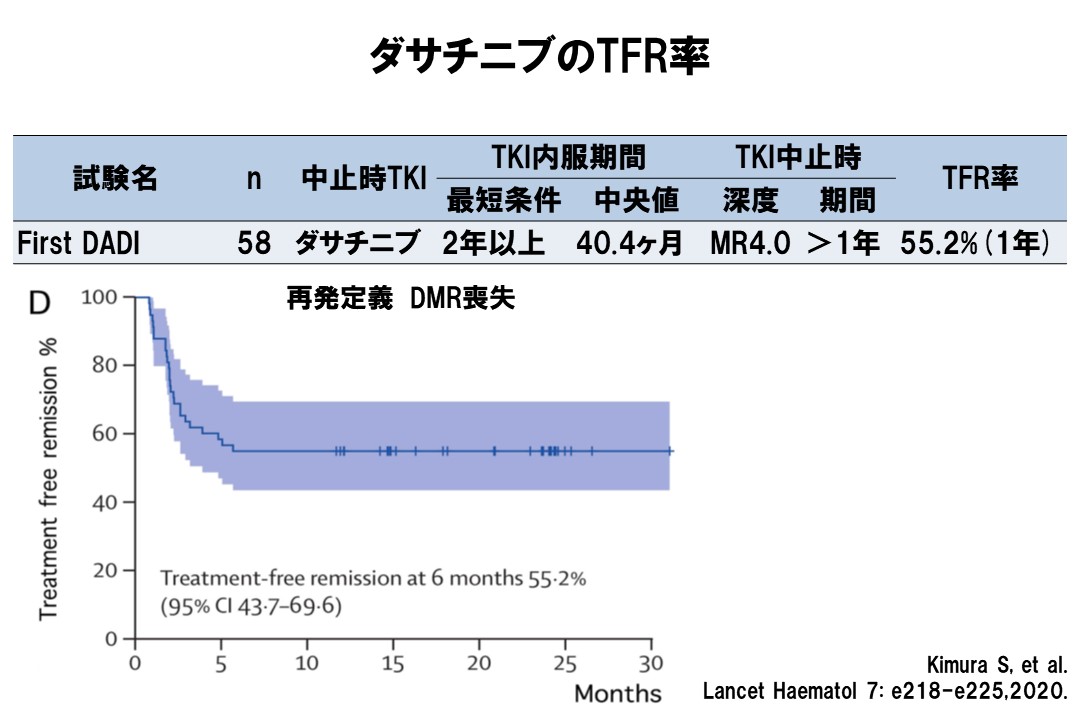

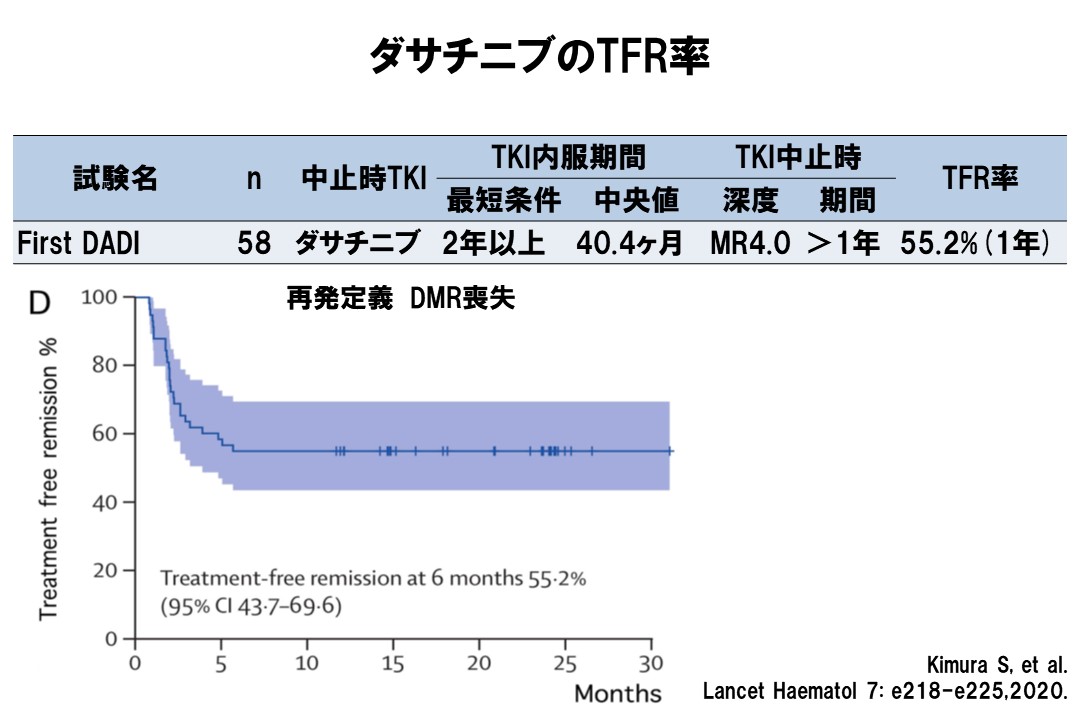

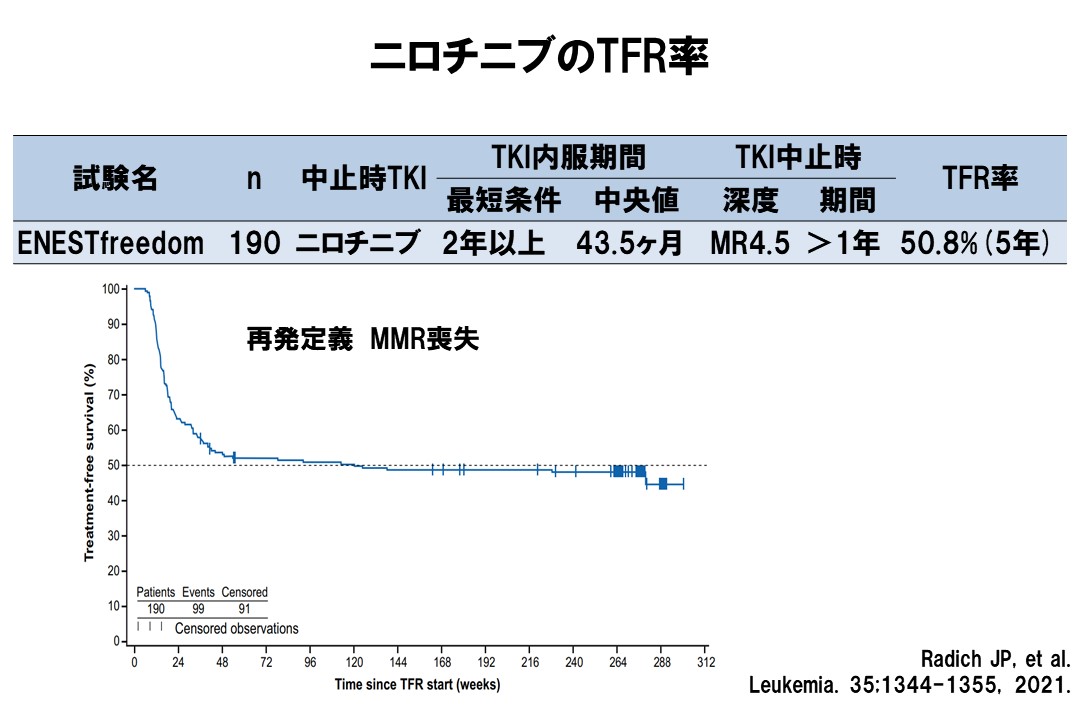

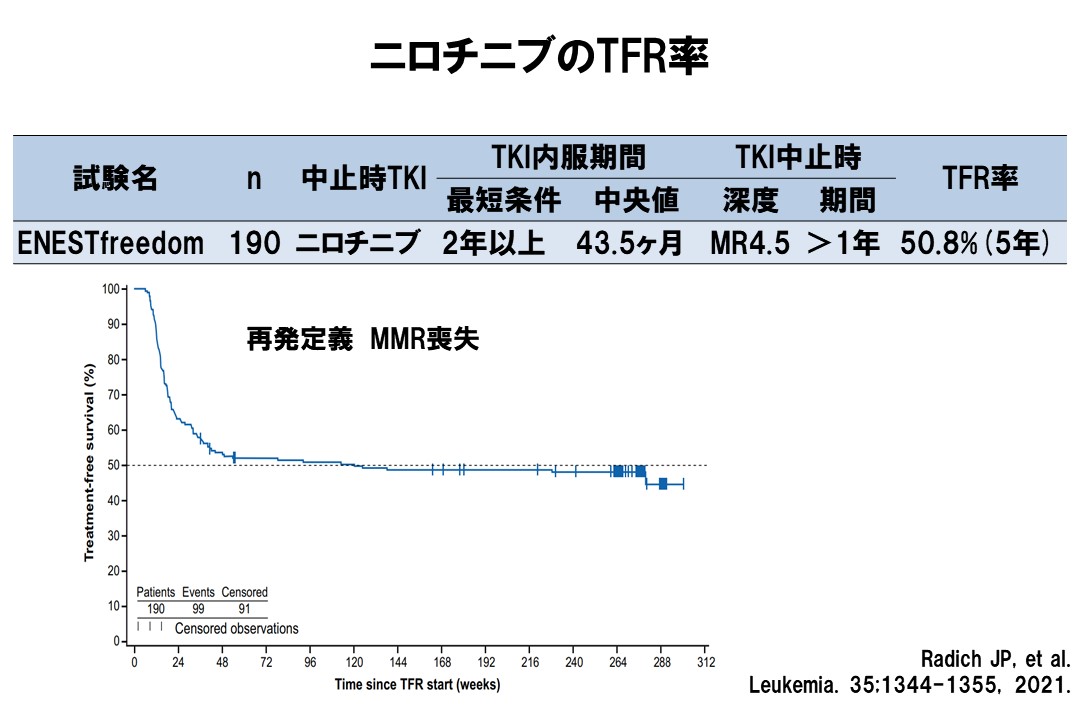

近年、白血病領域では網羅的な遺伝子変異解析により多くの遺伝子変異が同定され、現在では診断分類や予後層別化のみならず、一部のタイプでは分子標的薬による個別化治療もされるようになってきました。最近では、免疫療法としての抗体薬やchimeric antigen receptor(CAR)-T療法が承認され、更に選択肢が増えてまいりました。そのような中で、慢性骨髄性白血病ではイマチニブによる内服治療をされた方のうち、分子遺伝学的完全奏効(CMR)を2年以上維持した 患者の約40%が、イマチニブを中止後も再発することなく治療不要寛解状態(treatment-free remission:TFR)を維持したとの報告が2010年になされました。その後も同様の報告が多く示され、現在ではイマチニブをはじめとしたチロシンキナーゼ阻害剤(TKI)により治癒する可能性が十分にある疾患と言えるようになっております。当科でも既に条件の揃った患者には内服を中止しており、その結果、1年TFRは69%、3年TFRは65%の成績でありました。このように多くの患者がTFRを維持しております。今後はTFR率の更なる向上が期待されます。

患者さんを紹介する際の必要な情報や基準について

検査データによっては緊急入院が必要な場合もありますので、ご紹介いただく前に当科医師までお電話によるご連絡を頂けると適切に対応することができます。宜しくお願い致します。

クリニックで経過観察を行う際のポイントについて

治療終了後の白血病を経過観察する場合には、数年間は再発のリスクが高いので微小残存病変(minimal residual disease:MRD)をモニタリングすることが多いです。このため、血液内科の専門外来でのフォローが必要と考えられます。しかし急性白血病の寛解期やTKIの内服治療では、しばしば心血管系疾患を合併することがあります。これらの合併症を予防および早期発見するためには生活習慣病の予防が重要であるとされております。最近では慢性骨髄性白血病に対するTKI治療の際の心血管系疾患の予防として、A)心血管疾患の兆候と症状の認識、A)リスクを有する患者へのアスピリン内服、A) Ankle-brachial index : ABI測定、B)血圧コントロール、C)禁煙、C)コレステロール値のモニタリングと治療、D)糖尿病のモニタリングと治療、D)ダイエットと体重コントロール、E)運動、の9項目からなるABCDEが挙げられております。病診連携を通じ、これら項目のモニタリングや治療を継続する事が予後改善に重要なポイントとなります。

診療科からのメッセージ

血液内科

部長 藤澤 信

- 1988年 東京医科大学 卒業

- 1990年 横浜掖済会病院 内科

- 1992年 神奈川県立がんセンター 血液化学療法科

- 1994年 横浜市立大学医学部附属浦舟病院 第一内科 常勤特別診療医

- 1996年 横須賀市立市民病院 血液免疫科

- 1998年 横浜市立大学医学部附属病院 中央無菌室 助手

- 2003年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 血液内科 部長 講師

- 2004年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 准教授

- 2021年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 診療教授化学療法部長・がん包括センター担当部長(兼任)