ベトナム人技能実習(介護)のニーズ等の把握とクラスタリングの試み

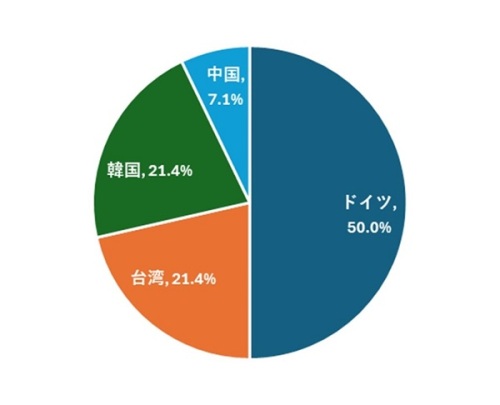

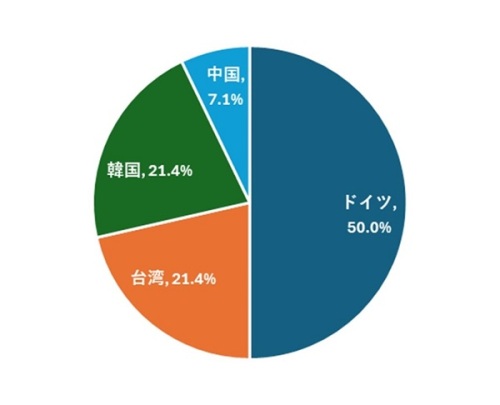

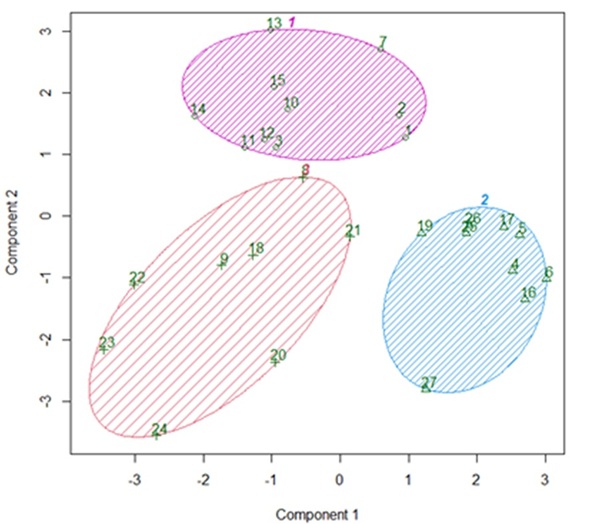

横浜市立大学国際商学部の原広司准教授らの研究グループは、 ベトナム・ハノイ大学との共同研究により、ベトナム人技能実習(介護)*1の候補生27名(ベトナム送り出し機関*2に所属)を対象に半構造化インタビュー*3を行い、候補生の背景情報、ニーズ等を把握するとともに、回答結果をもとにk-means法によるクラスタリング*4を行いました。日本を選択した理由の上位として、景観と文化(51.9%、複数回答可)、家族・友人の紹介(40.7%)、国民性(40.7%)が挙げられました。また、日本以外の候補地があった人は全体の41%で、内訳はドイツ(50.0%)、台湾(21.4%)、韓国(21.4%)、中国(7.1%)でした(複数回答可)。クラスタリングの結果、親日クラスタ、口コミクラスタ、インテリクラスタの3つが形成され、日本を選択した理由や他の候補地、永住意欲に差がみられました。こうした違いを考慮した採用や受け入れ、育成体制の整備が重要であることが示唆されました。

本研究成果は、国際誌「Sustainability」に掲載されました(2024年12月21日)。

本研究成果は、国際誌「Sustainability」に掲載されました(2024年12月21日)。

研究成果のポイント

● ベトナム人技能実習(介護)の候補生27名を対象にインタビュー調査を実施。

● 訪日理由の多くは、日本の景観と文化、家族・友人の紹介、日本の国民性が占める。

● 異なる特徴を持つ3つのクラスタが形成され、その特徴に合わせた対応が必要と示唆された。

調査対象者27名のうち41%は日本以外の候補地があったと回答。図はその内訳を示している。

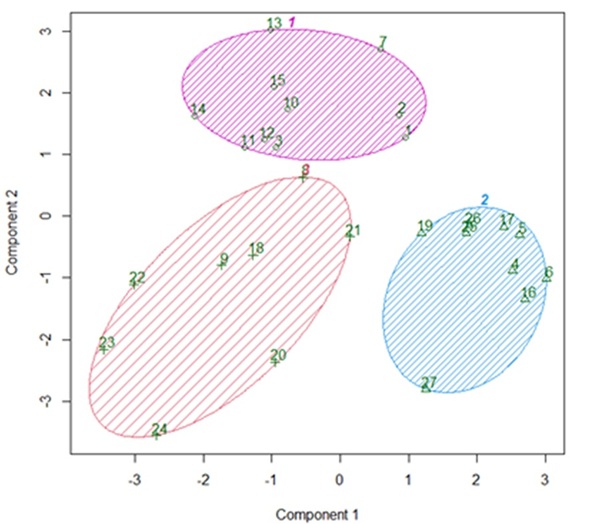

調査対象者の回答結果に基づき、k-means法を用いたクラスタリングを行ったところ、3つのクラスタが形成された。

1:親日クラスタ

2:口コミクラスタ

3:インテリクラスタ

研究背景

医療・介護業界で人手不足が深刻化する中、外国人介護人材の活用が広がりを見せています。特にベトナムは、外国人技能実習制度等 によって最も多くの人材が訪日する国であり、さらなる連携強化、人材の活躍が期待されています。一方で、世界的な人材獲得競争が生じており、人材募集が困難な状況に陥っています。そこで、ベトナム人介護人材の採用や活躍に向けて、実習生のニーズや課題、認識などを把握することを目的にインタビュー調査を実施しました。

研究内容

ベトナムにある3つの送り出し機関に所属し、技能実習(介護)として訪日することが決まっている候補生27名(1送り出し機関あたり9名)に対して、半構造化インタビューを行いました。2023年12月から2024年2月にかけて、調査の調整およびベトナムでの対面調査を実施し、言語はベトナム語、通訳者同席のもとで行いました。

調査対象者の平均年齢は21.7歳で、女性25名、男性2名でした。日本以外の候補地があった人は41%で、そのうちドイツが50.0%、台湾21.4%、韓国21.4%、中国7.1%でした(図1)。希望する滞在期間は永住と回答した人が最も多く(37.0%)、次いで5年(29.6%)、10年(14.8%)、4年(7.4%)でした。来日後の目標として全員が介護福祉士の取得を挙げ、日本語能力試験*5の最上位であるN1を目標にする人は22%、N2は70%でした。帰国後のキャリアとして、介護職に就きたいと回答した人が67%、介護の教員が19%、その他が15%でした。日本を選んだ理由として、景観と文化(51.9%、複数選択可)、家族・友人の紹介(40.7%)、国民性(40.7%)、経済発展(33.3%)、介護レベル(25.9%)でした。

この結果に基づき、k-means法によるクラスタリングを行い、親日クラスタ、口コミクラスタ、インテリクラスタの3つのクラスタが形成されました(図2)。親日クラスタは高卒が多く、学内説明会を通じて技能実習を知り、日本の景観と文化に魅力を感じ、他の候補地はありませんでした。永住意欲とN1の取得意欲は低い傾向でした。口コミクラスタは、高卒・専門学校卒が多く、家族・友人の勧めにより技能実習を志望し、日本の介護レベルの高さに魅力を感じていました。台湾・韓国・中国も検討し、日本への永住願望がややある傾向でした。最後に、インテリクラスタは大卒が中心で、学内説明会やネット検索により技能実習を志望していました。景観・文化、日越関係に魅力を感じ、他の候補地としてドイツが挙げられました。永住意欲やN1の取得意欲は高い傾向でした。

調査対象者の平均年齢は21.7歳で、女性25名、男性2名でした。日本以外の候補地があった人は41%で、そのうちドイツが50.0%、台湾21.4%、韓国21.4%、中国7.1%でした(図1)。希望する滞在期間は永住と回答した人が最も多く(37.0%)、次いで5年(29.6%)、10年(14.8%)、4年(7.4%)でした。来日後の目標として全員が介護福祉士の取得を挙げ、日本語能力試験*5の最上位であるN1を目標にする人は22%、N2は70%でした。帰国後のキャリアとして、介護職に就きたいと回答した人が67%、介護の教員が19%、その他が15%でした。日本を選んだ理由として、景観と文化(51.9%、複数選択可)、家族・友人の紹介(40.7%)、国民性(40.7%)、経済発展(33.3%)、介護レベル(25.9%)でした。

この結果に基づき、k-means法によるクラスタリングを行い、親日クラスタ、口コミクラスタ、インテリクラスタの3つのクラスタが形成されました(図2)。親日クラスタは高卒が多く、学内説明会を通じて技能実習を知り、日本の景観と文化に魅力を感じ、他の候補地はありませんでした。永住意欲とN1の取得意欲は低い傾向でした。口コミクラスタは、高卒・専門学校卒が多く、家族・友人の勧めにより技能実習を志望し、日本の介護レベルの高さに魅力を感じていました。台湾・韓国・中国も検討し、日本への永住願望がややある傾向でした。最後に、インテリクラスタは大卒が中心で、学内説明会やネット検索により技能実習を志望していました。景観・文化、日越関係に魅力を感じ、他の候補地としてドイツが挙げられました。永住意欲やN1の取得意欲は高い傾向でした。

今後の展開

この研究結果から、ベトナム介護人材のニーズが明らかになりました。多くの候補生が3年以上の長い日本の滞在期間を望んでいること、介護福祉士を通じたキャリア形成、技能の獲得に関心が高いこと、ベトナム帰国後も介護職を希望していることなどが示されました。また、他の候補地としてドイツや台湾、韓国、中国を挙げており、そうした選択肢の中で日本を選んでいる実情も明らかになりました。一方で、今回3つのクラスタが形成され、それぞれが異なる特徴を有していることから、対象者に合わせたプロモーションやリクルーティングが必要であることも示唆されました。今後、さらなる調査を進め、政策的な課題や医療・介護現場における課題およびその解決策などを示していく予定です。

なお、本研究は、横浜市立大学とハノイ大学の包括連携協定(MOU)に基づき、両大学の連携の下で実施されました。

なお、本研究は、横浜市立大学とハノイ大学の包括連携協定(MOU)に基づき、両大学の連携の下で実施されました。

研究費

本研究は、JSPS科研費(20K18850)、松下幸之助記念志財団研究助成(23-G31)の支援を受けて実施されました。

論文情報

タイトル: Characteristics and needs of Vietnamese technical intern training candidates (care workers) in Japan: a qualitative study

著者:Hara, Koji, Tomokazu Yamamura, Ningyi Li, and Pham Thu Huong

掲載雑誌: Sustainability

DOI : 10.3390/su162411231

著者:Hara, Koji, Tomokazu Yamamura, Ningyi Li, and Pham Thu Huong

掲載雑誌: Sustainability

DOI : 10.3390/su162411231

用語説明

*1 技能実習(介護):技能実習制度とは、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度。技能実習(介護)は2017年に創設された。技能実習制度は実態と制度が合わないという問題が指摘されているため、法改正が行われ、育成就労制度へと移行することが決まっている。

*2 送り出し機関:現地で求人の募集、日本語やその他技能の教育を行い、日本へと送り出す機関。日本での受け入れ先が決まったあとに送り出し機関に入り、教育を受ける。送り出し機関は多数あり、それぞれに求人先や教育内容に違いがある。

*3 半構造化インタビュー:事前に質問項目を定めておき、回答内容によって質問を追加、変更することで深掘りするインタビュー手法。

*4 クラスタリング:データセット(調査対象者27名)をデータに基づいて分類する機械学習の一つ。k-means法は教師なし学習の一つであり、非階層型クラスタにおける代表的な方法である 。

*5 日本語能力試験:日本国内および海外において、日本語を母語としない人を対象として日本語の能力を測定し、認定することを目的として行う試験。認定レベルはN1からN5まで5つのレベルがあり、最上位レベルがN1。

*2 送り出し機関:現地で求人の募集、日本語やその他技能の教育を行い、日本へと送り出す機関。日本での受け入れ先が決まったあとに送り出し機関に入り、教育を受ける。送り出し機関は多数あり、それぞれに求人先や教育内容に違いがある。

*3 半構造化インタビュー:事前に質問項目を定めておき、回答内容によって質問を追加、変更することで深掘りするインタビュー手法。

*4 クラスタリング:データセット(調査対象者27名)をデータに基づいて分類する機械学習の一つ。k-means法は教師なし学習の一つであり、非階層型クラスタにおける代表的な方法である 。

*5 日本語能力試験:日本国内および海外において、日本語を母語としない人を対象として日本語の能力を測定し、認定することを目的として行う試験。認定レベルはN1からN5まで5つのレベルがあり、最上位レベルがN1。

お問い合わせ先

関連記事