AMED 令和6年度「医療機器等研究成果展開事業(チャレンジタイプ)」、国土交通省 令和5年度「交通運輸技術開発推進制度」に採択

横浜市立大学 附属市民総合医療センター 心臓血管センターの岡田 興造 准教授の研究課題が、AMED 令和6年度「医療機器等研究成果展開事業(チャレンジタイプ)」、国土交通省 令和5年度「交通運輸技術開発推進制度」に採択されました。

AMED 令和6年度「医療機器等研究成果展開事業(チャレンジタイプ)」

■研究課題名:「心不全予測を行う表情・音声の新規バイオマーカーに関する開発研究」

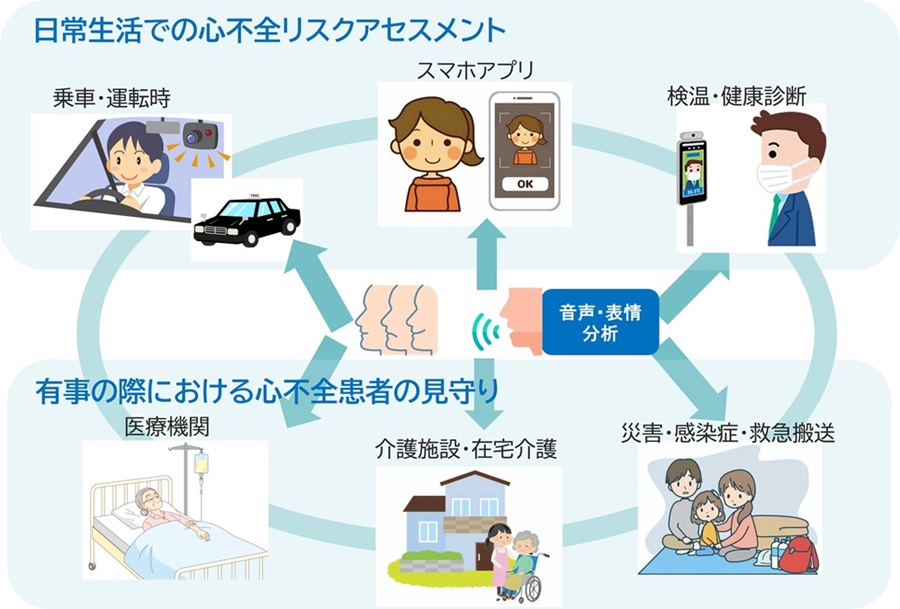

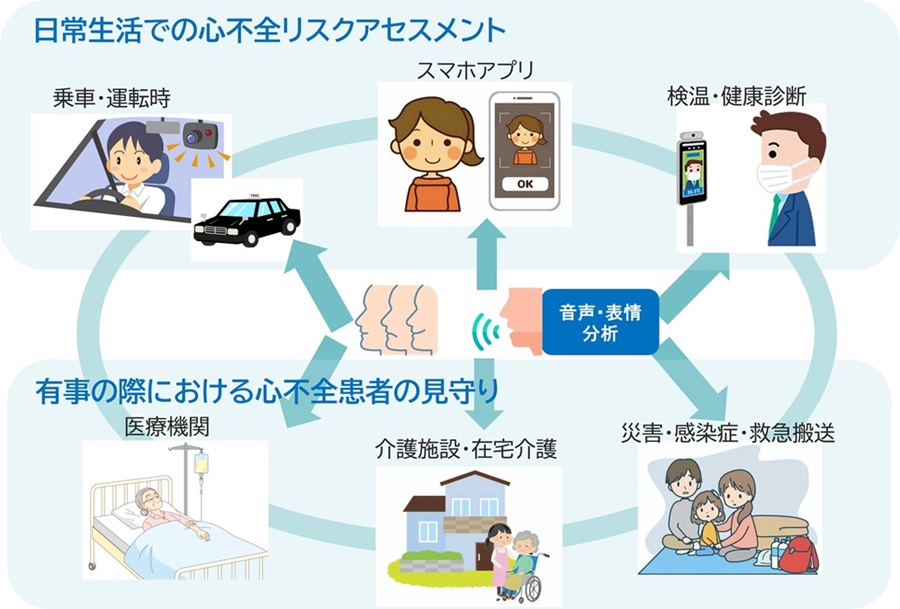

近年、心不全患者は爆発的に増加しています。心不全は、患者や家族のQOL低下、医療費の増大・医療資源の枯渇、交通事故などの二次被害の発生等、様々な医療・社会問題を内包する疾患であり、その管理向上は社会全体の課題です。

本研究では、これまでに単施設の基礎研究にて心不全の状態を予測する表情・音声変化の特徴量の抽出と、これらを用いた心不全予測モデルの構築、データ取得システムの開発を実施してきました。今後は、医療機関15施設以上で1,000症例以上の心不全患者さんのデータ取得を通じて、予測モデルの精度向上やシステムの高度化を行っていきます。

また、国土交通省グラントへの採択やバイオマーカーに関する特許を取得するなど、本研究の価値や社会的意義が認識されつつあります。

近年、心不全患者は爆発的に増加しています。心不全は、患者や家族のQOL低下、医療費の増大・医療資源の枯渇、交通事故などの二次被害の発生等、様々な医療・社会問題を内包する疾患であり、その管理向上は社会全体の課題です。

本研究では、これまでに単施設の基礎研究にて心不全の状態を予測する表情・音声変化の特徴量の抽出と、これらを用いた心不全予測モデルの構築、データ取得システムの開発を実施してきました。今後は、医療機関15施設以上で1,000症例以上の心不全患者さんのデータ取得を通じて、予測モデルの精度向上やシステムの高度化を行っていきます。

また、国土交通省グラントへの採択やバイオマーカーに関する特許を取得するなど、本研究の価値や社会的意義が認識されつつあります。

国土交通省 令和5年度「交通運輸技術開発推進制度」

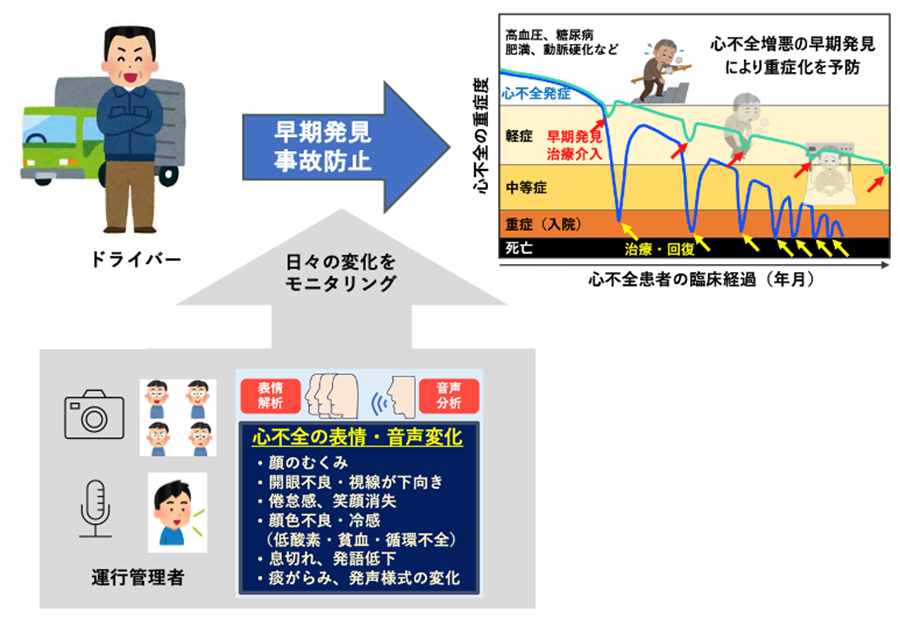

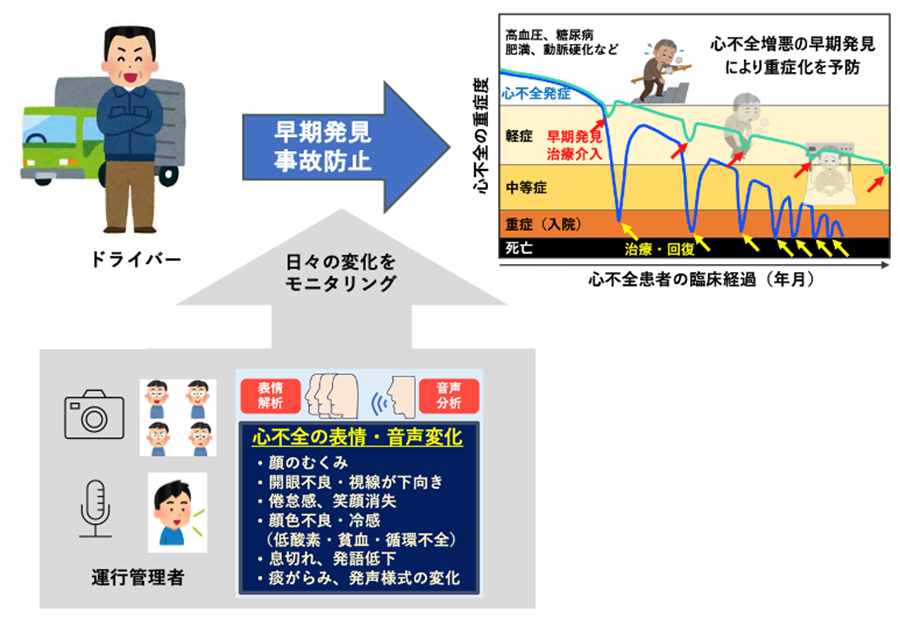

■研究課題名:「AIによるドライバーの心不全を予見する研究」

心不全は、ドライバーの健康起因死亡事故の主要な原因です。心不全の早期診断では、従来の症状や体重、バイタルサインの変化、足のむくみといった心不全の前兆把握のみでは限界がありました。そのため、心不全専門医が判断材料のひとつとする“顔の表情変化”や“声の変化”といったバイオマーカーをデジタル化し、AIと組み合わせることで 心不全予測精度を向上させます。心不全を早期発見する簡便かつ効果的な新規バイオマーカーを社会実装できれば、ドライバーの心不全による交通事故の減少に貢献できます。

心不全は、ドライバーの健康起因死亡事故の主要な原因です。心不全の早期診断では、従来の症状や体重、バイタルサインの変化、足のむくみといった心不全の前兆把握のみでは限界がありました。そのため、心不全専門医が判断材料のひとつとする“顔の表情変化”や“声の変化”といったバイオマーカーをデジタル化し、AIと組み合わせることで 心不全予測精度を向上させます。心不全を早期発見する簡便かつ効果的な新規バイオマーカーを社会実装できれば、ドライバーの心不全による交通事故の減少に貢献できます。

岡田 興造 准教授のコメント

表情や声の変化は感覚的にもイメージしやすく、専門性や職種の垣根を越えた共通指標になり得ると考えます。これらの指標を用いて、場所や人を選ばず、いつでも簡単に心不全のスクリーニング・評価ができれば、“健康寿命の延伸”や“仕事と治療の両立支援”などの様々な社会課題の解決にも貢献できる可能性があります。実用化までは道半ばではありますが、医学的なエビデンスを構築することが最も重要であり、実用化への近道であると考えています。今回の国土交通省事業とAMED事業の採択は、その最初の一歩と捉えており、多機関の研究者と協力して心不全患者さん1,000症例のデータを取得し、これまでの研究成果の外部検証や機械学習モデルの精度向上を目指したいと思います。