看護師の行動変容によって病棟での呼吸数測定割合が向上-ナッジを活用して医療の質の向上に貢献-

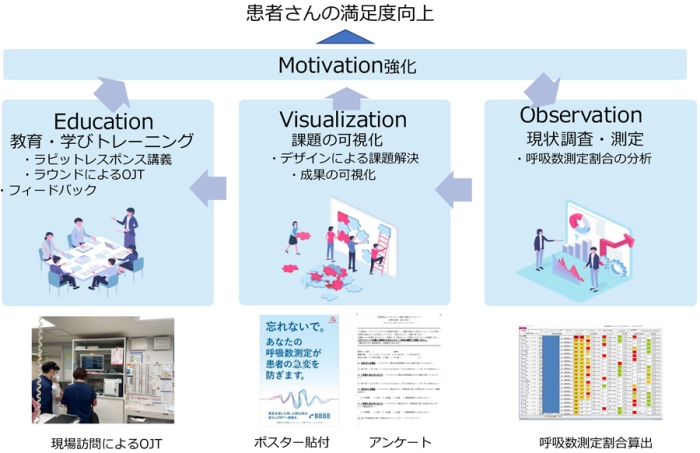

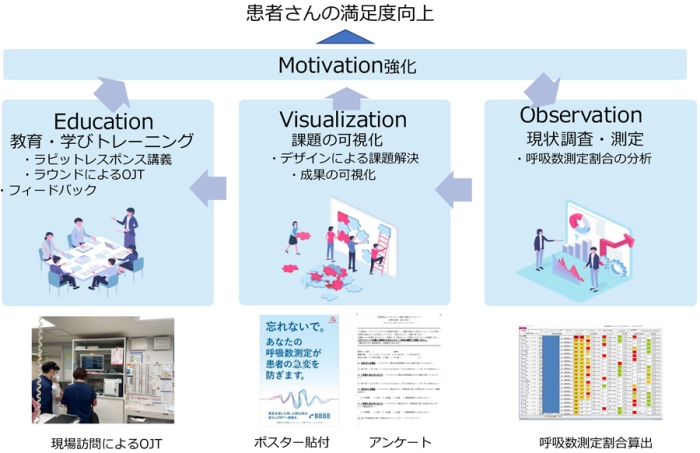

横浜市立大学附属病院集中治療部 髙木俊介准教授と、同大学院国際マネジメント研究科の原広司准教授らの研究グループは、医療現場で行動変容をもたらす複数のナッジ*1を組み合わせた「MOVE」*2というモチベーションマネジメントの方法を開発し、有効性を評価しました。今回は、入院患者の毎日のバイタルサイン測定の呼吸数測定の実施割合の向上を目指し、病棟看護師に対してMOVEを用いた取り組みを行いました(図1)。その結果、呼吸数測定割合は向上し、ラピッドレスポンスシステム( Rapid Response System:院内救急対応システム)*3の起動の増加など、医療の質への影響もみられました。ナッジを活用した行動変容は今後、医療DXなどにより現場に新たなシステムやルールの導入をする際の手法としてさまざまな場面で使われることが期待されています。なお、本研究は髙木准教授が本学の国際マネジメント研究科SIMBAプログラム(社会人向けのMBAコース)*4在学中に主指導教員だった原広司准教授の指導の下に行った研究であり、本学の医経連携(医学と経済・経営の連携)の成果の一つです。

本研究成果は、Journal of Clinical Nursing誌に掲載されました(2024年8月9日)。

本研究成果は、Journal of Clinical Nursing誌に掲載されました(2024年8月9日)。

研究成果のポイント

● 複数のナッジを用いて、患者さんの呼吸数測定を実施するための行動変容の「MOVE」を新たに開発し、その有効性が確認された。

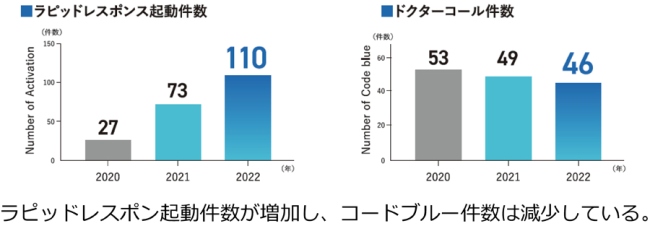

● MOVEを用いることで看護師の呼吸数測定割合が向上し、ラピッドレスポンスの起動が増えて医療の質が向上した。

● 医療DXに取り組む現場において導入、運用、定着を助ける手法を構築した。

● 本学の特徴である「医学と経営・経済の連携」による研究成果の一つである。

研究背景

予期せぬ院内急変は一定の割合で起こるため、急変を未然に防ぐラピッドレスポンスの導入が世界的に進んでいます。ラピッドレスポンスを起動するには病棟での呼吸数、血圧、心拍などのチェックが大事ですが、横浜市立大学附属病院の全病棟に入院している400~450名程度の患者さんを対象として、毎日バイタルサイン測定の割合を評価して月毎の平均を調査したところ、病棟全体での呼吸数測定が少ないことが判明しました。呼吸数測定を増やす取り組みを行いたくても、忙しい医療現場の行動を変える取り組みは定着させることが難しいのです。手洗い推進、禁煙、肥満防止など多くの取り組みはありますが、呼吸数測定に関してのナッジを活用した事例はないため、本研究ではさまざまなナッジを組み合わせることによる行動変容を起こす取り組みを行いました。

研究内容

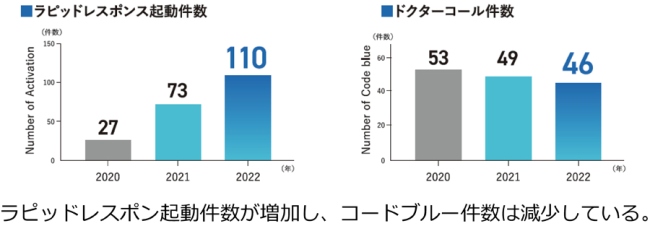

本研究は、ラピッドレスポンスの起動を増やすために、呼吸数測定を増やすことを目的としました。方法としては、本学附属病院全病棟を対象として、ポスターの掲出、病棟へのラウンド、全看護師 440名を対象としたアンケートの実施、成果の可視化などの複数のナッジの活用と、現場への教育などを繰り返し行うことによる現場のモチベーションアップを図りました。その結果、現場の呼吸数測定への意識が高まり、呼吸数測定割合が大幅に上昇しました。さらに、ラピッドレスポンスの起動件数が増え、ドクターコール件数が2020年度 53件、2021年度49件、2022年度 46件と減少が見られ、医療の質向上に寄与することができました(図2)。

今後の展開

本研究では、医療現場において、行動変容を促すために複数のナッジを活用することが有用であることが検証できました。医療DXや働き方改革など医療現場ではさまざまな行動変容が求められるため、今後の新たな取り組みにおいても、本研究で作成したMOVEフレームワークを活用して行動変容を促し、医療の質向上につなげていきたいと考えています。

論文情報

タイトル: A multi-nudge-based behavioural insight into ward nurses' respiratory rate measurement: An observational study

著者: Shunsuke Takaki. Koji Hara. Ayana Motoyama. Yuki Kawana. Makoto Kuroki. Shusaku Sasaki

掲載雑誌:Journal of Clinical Nursing

DOI:10.1111/jocn.17396

著者: Shunsuke Takaki. Koji Hara. Ayana Motoyama. Yuki Kawana. Makoto Kuroki. Shusaku Sasaki

掲載雑誌:Journal of Clinical Nursing

DOI:10.1111/jocn.17396

用語説明

*1 ナッジ:人間の行動原理や性質を利用して、選択を誘導したり、自発的に行動するきっかけを提供したりする手法のこと。英語では「nudge」で、「軽くつつく」「行動をそっと後押しする」という意味である。

*2 MOVE:Motivation, Observation, Visualization, Educationを組み合わせた略語であり、現場で行動変容を起こすために必要な要素を詰めている。

*3 ラピッドレスポンスシステム(Rapid Response System):心停止等の院内急変の発生を未然に防ぐため、患者さんの容態変化に対して専門チームが適切な処置を早期に行うことを目的としたシステム。

*4 SIMBA:横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科の社会人向けのMBAコース。主に社会課題領域をテーマとした研究指導を行っており、Social Innovation MBAを略してSIMBA(シンバ)と呼んでいる。

(SIMBA紹介ページ:https://www.yokohama-cu.ac.jp/int_manage/program/simba.html)

*2 MOVE:Motivation, Observation, Visualization, Educationを組み合わせた略語であり、現場で行動変容を起こすために必要な要素を詰めている。

*3 ラピッドレスポンスシステム(Rapid Response System):心停止等の院内急変の発生を未然に防ぐため、患者さんの容態変化に対して専門チームが適切な処置を早期に行うことを目的としたシステム。

*4 SIMBA:横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科の社会人向けのMBAコース。主に社会課題領域をテーマとした研究指導を行っており、Social Innovation MBAを略してSIMBA(シンバ)と呼んでいる。

(SIMBA紹介ページ:https://www.yokohama-cu.ac.jp/int_manage/program/simba.html)

参考

今回の研究に伴い作成したMOVE(Motivation・Observation・Visualization・Education)に関する紹介動画(約2分間)もぜひご覧ください。

お問い合わせ先

横浜市立大学 広報担当

mail: koho@yokohama-cu.ac.jp

mail: koho@yokohama-cu.ac.jp