透析で使われる太い針の痛みやストレスを減らすための新しい穿刺方法を開発

概要

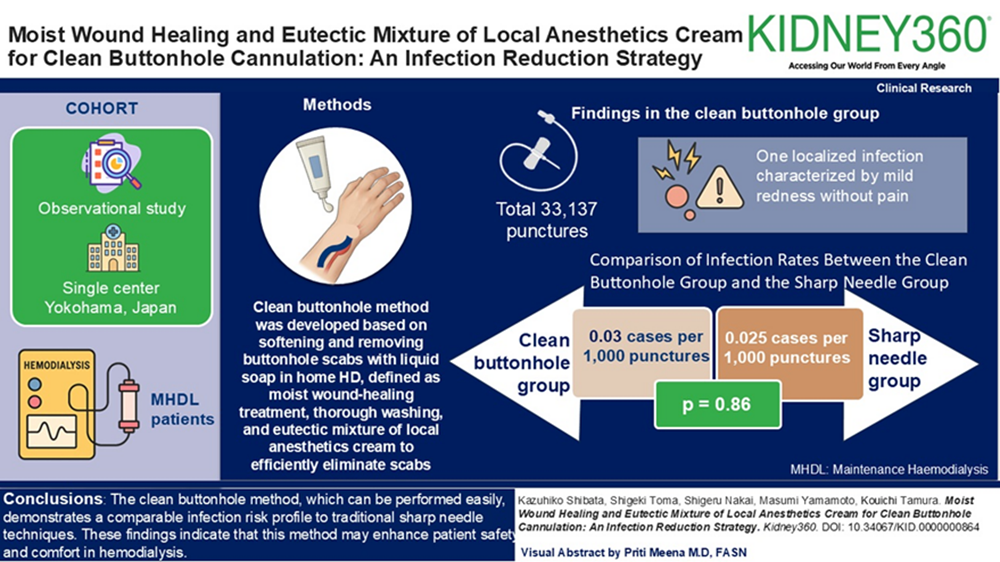

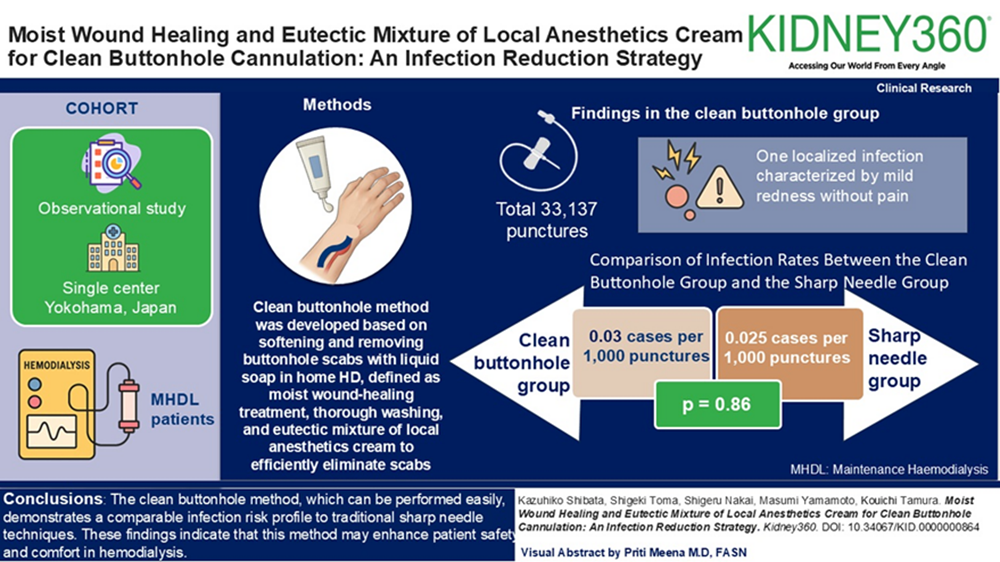

横浜市立大学医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学の柴田和彦客員准教授(東神クリニック院長)、田村功一主任教授らの研究グループは、血液透析*1 医療において最大のストレスとなる太い針の穿刺による痛みや、シャント*2肢の変形を防ぐ画期的な新しい方法を開発しました。

この方法の原案は、1976年にポーランドのTwardovskiらによって提唱された「ボタンホール法*3」にさかのぼります。当時は毎回異なる場所に穿刺するのが一般的でしたが、同じ部位から繰り返し穿刺することで痛みが軽減できることが報告されました。また、当時のポーランドでは針を繰り返し使用していたため、針先がなまり、丸くなることで強い痛みが生じていたことも、この方法が考案された背景にあります。

しかし、それ以降、ボタンホール法には長年にわたって感染が多発するという大きな課題が残されていました。本研究グループは、以下の3点によりこの感染問題を克服しました。

さらに、特に女性の透析患者の中には、膨隆した内シャントを気にして半袖を着るのをためらう方もいらっしゃいますが、本法を用いることで、シャントの膨隆や変形を防ぐことができ、安心して半袖を着て夏を過ごせるようになります。

従来の、痛みが激しく皮膚が荒れ、シャントの変形をきたしやすい穿刺方法からの転換が、今後ますます期待されます。

本研究成果は、2025年10月発行のkidney360誌に掲載されました。

この方法の原案は、1976年にポーランドのTwardovskiらによって提唱された「ボタンホール法*3」にさかのぼります。当時は毎回異なる場所に穿刺するのが一般的でしたが、同じ部位から繰り返し穿刺することで痛みが軽減できることが報告されました。また、当時のポーランドでは針を繰り返し使用していたため、針先がなまり、丸くなることで強い痛みが生じていたことも、この方法が考案された背景にあります。

しかし、それ以降、ボタンホール法には長年にわたって感染が多発するという大きな課題が残されていました。本研究グループは、以下の3点によりこの感染問題を克服しました。

1. ボタンホールへの湿潤治療の導入

2. 徹底した洗浄とワセリンによる保護

2. 徹底した洗浄とワセリンによる保護

3. 痂皮を麻酔クリーム等で軟化し、愛護的に除去する

これらの工夫により、カナダ・カルガリー大学の報告では、従来は穿刺20回に1回の割合でおこっていた感染が、私たちの方法(クリーンボタンホール法)では、数万回に1回程度まで発症を抑制できました。この方法では、痛みをほとんど感じない方もいらっしゃいます。さらに、特に女性の透析患者の中には、膨隆した内シャントを気にして半袖を着るのをためらう方もいらっしゃいますが、本法を用いることで、シャントの膨隆や変形を防ぐことができ、安心して半袖を着て夏を過ごせるようになります。

従来の、痛みが激しく皮膚が荒れ、シャントの変形をきたしやすい穿刺方法からの転換が、今後ますます期待されます。

本研究成果は、2025年10月発行のkidney360誌に掲載されました。

研究成果のポイント

● 透析開始時の穿刺痛、穿刺ストレスが大幅に改善される

● 透析患者のシャント穿刺による腕の変形を防ぐことでコンプレックスを持たずに半袖を着て、暑い夏を過ごせる

● 透析スタッフの負担が軽減される

論文情報

タイトル:Moist Wound Healing and Eutectic Mixture of Local Anesthetics Cream for Clean Buttonhole Cannulation: An Infection Reduction Strategy

著者:柴田和彦、田村功一 他

掲載雑誌:Kidney360. 2025 Oct 1;6(10):1762-1770. doi: 10.34067/KID.0000000864. Epub 2025 Jun 17. PMID: 40526426.

DOI:10.34067/KID.0000000864

著者:柴田和彦、田村功一 他

掲載雑誌:Kidney360. 2025 Oct 1;6(10):1762-1770. doi: 10.34067/KID.0000000864. Epub 2025 Jun 17. PMID: 40526426.

DOI:10.34067/KID.0000000864

用語説明

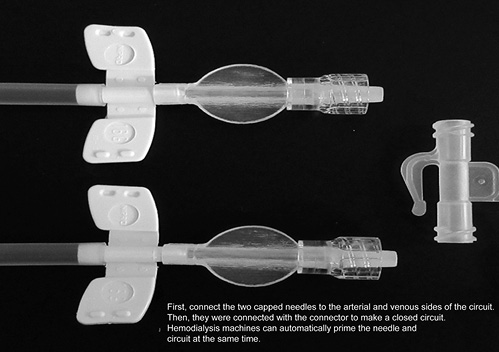

*1 血液透析:腎機能が低下し、体内に尿毒症物質が蓄積した患者から血液を体外に引き出し、機械で浄化して再び体内に戻す治療法。

*2 シャント:透析時に毎分300mlにも及ぶ大量の血液を体外に送り出すため、動脈と皮静脈をつなぎ合わせて、皮静脈への血流を増加させた血管。1960年代にCiminoとBresciaらによって開発された。

*3 ボタンホール法:1972年にポーランドのTwardovskiによって開始された、同じ部位に繰り返し針を刺して透析を行う穿刺方法で、これにより、穿刺時の痛みが軽減される利点がある。

*2 シャント:透析時に毎分300mlにも及ぶ大量の血液を体外に送り出すため、動脈と皮静脈をつなぎ合わせて、皮静脈への血流を増加させた血管。1960年代にCiminoとBresciaらによって開発された。

*3 ボタンホール法:1972年にポーランドのTwardovskiによって開始された、同じ部位に繰り返し針を刺して透析を行う穿刺方法で、これにより、穿刺時の痛みが軽減される利点がある。

お問い合わせ先

関連論文