日本における妊娠糖尿病女性の産後糖尿病スクリーニング率は3割にとどまる

〜レセプトデータを用いた初の報告〜

横浜市立大学医学部公衆衛生学の後藤温教授、同公衆衛生学・産婦人科学 吉岡俊輝医師(博士課程3年)らの研究グループは、妊娠糖尿病*1を経験した女性に対する産後糖尿病スクリーニングの実施状況について、日本の大規模レセプトデータ*2を用いて解析しました。その結果、産後6〜12週に推奨される75g経口ブドウ糖負荷試験(75g OGTT)*3の受検率は約30%にとどまり、産後1年までに受検した女性を含めても約65%に留まることが明らかになりました。さらに、分娩施設と妊娠糖尿病が管理されていた施設が異なる場合には受検率が低下するなど、医療連携や体制の違いが受検行動に影響する可能性が示されました。

本研究成果は、日本における妊娠糖尿病既往女性の産後糖尿病スクリーニング率の実態を初めて明らかにしたものであり、今後、効果的なスクリーニング推進策や政策立案に活用されることが期待されます。

本研究成果は、国際学術誌「BMJ Open」に掲載されました(2025年10月6日)。

本研究成果は、日本における妊娠糖尿病既往女性の産後糖尿病スクリーニング率の実態を初めて明らかにしたものであり、今後、効果的なスクリーニング推進策や政策立案に活用されることが期待されます。

本研究成果は、国際学術誌「BMJ Open」に掲載されました(2025年10月6日)。

研究成果のポイント

● 我が国における妊娠糖尿病既往女性に対する産後の血糖スクリーニングの受検率を初めて示した。

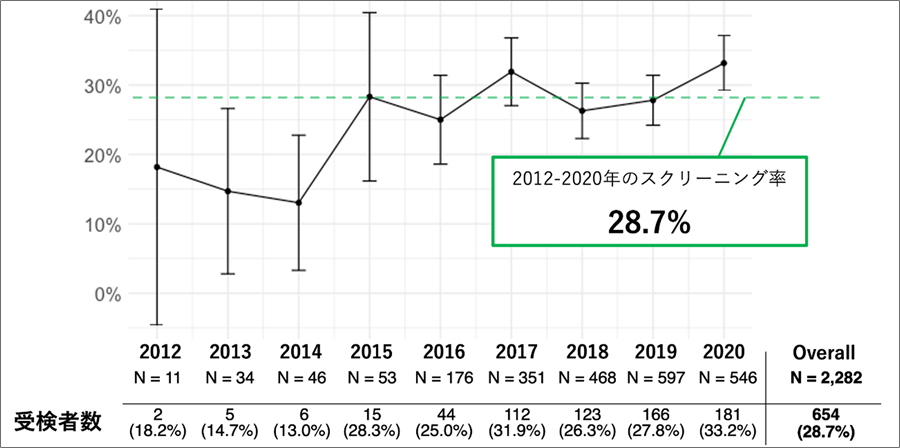

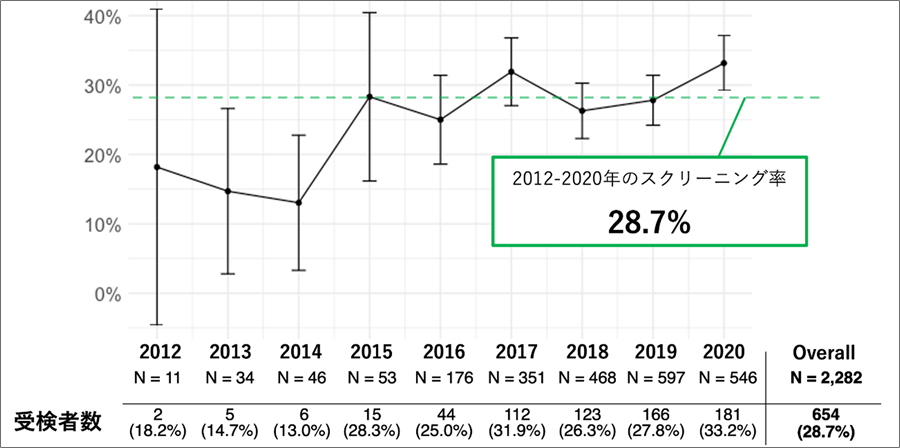

● 2012~2020年度において、妊娠糖尿病既往女性における産後6~12週での血糖スクリーニング率は28.7%(654人/2,282人)であった。

● 6~12週の推奨期間外に75g OGTTを受検している女性が多く、より柔軟な検査計画のニーズの存在が示唆された。

● 産科・内科間の連携強化により、産後の血糖管理に関する計画を妊娠中から定めるとともに、妊娠中から患者教育を行うことが重要である。

研究背景

妊娠中に血糖値が高くなる妊娠糖尿病は、妊娠の約7〜9%に見られる比較的頻度の高い病気です[1]。妊娠糖尿病の多くは出産後にいったん改善しますが、その後の人生で2型糖尿病を発症するリスクが7〜10倍と非常に高くなることが知られています[2,3]。実際に、出産後すぐの時点で、もしくは数年以内に糖尿病やその前段階の状態を発症する女性も少なくないことから、出産後早い時期に血糖値の検査を行い、リスクのある人を早期に発見して生活習慣改善や治療につなげることが重要です。このため、産婦人科診療ガイドライン「産科編2023」では、妊娠糖尿病であった女性に対して、産後6〜12週に75g OGTTを行うことを推奨しています[4]。しかし、日本における出産後の75g OGTTの実施状況については、これまで十分に調べられていませんでした。

研究内容

全国の健康保険組合のレセプトデータ(JMDC Claims Database)*4を用いて、妊娠糖尿病を経験した女性が出産後6〜12週の推奨期間に75g OGTTをどの程度受けているのかを調べました。対象は2012〜2020年度に出産した2,282人の女性です。その結果、産後6〜12週の推奨期間に検査を受けた人は28.7%にとどまりました。また、2012年度から2020年度にかけてその割合は増加傾向にありましたが、最も高かった2020年度においても、33.2%(181人/546人)にとどまりました。(図1)

解析対象期間を産後4週から1年以内に拡大すると受検率は65%近くに高まりましたが、依然として3人に1人以上は検査を受けていませんでした。さらに、分娩施設と妊娠糖尿病を管理した施設が異なる場合には、同じ施設で管理された場合に比べて受検率が低いことも分かりました。

また、妊娠糖尿病既往女性の産後の血糖管理を推進するために2020年度から国が新たに導入した、「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2」*5という財政的インセンティブの算定率は13%と低く、制度がまだ十分に活用されていない実態も明らかになりました。

解析対象期間を産後4週から1年以内に拡大すると受検率は65%近くに高まりましたが、依然として3人に1人以上は検査を受けていませんでした。さらに、分娩施設と妊娠糖尿病を管理した施設が異なる場合には、同じ施設で管理された場合に比べて受検率が低いことも分かりました。

また、妊娠糖尿病既往女性の産後の血糖管理を推進するために2020年度から国が新たに導入した、「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2」*5という財政的インセンティブの算定率は13%と低く、制度がまだ十分に活用されていない実態も明らかになりました。

今後の展開

出産年齢が高齢化していくとともに、ますます産後の健康管理は重要となります。本研究は、日本における出産後の糖尿病予防体制の課題を示すとともに、政策立案や医療現場での改善に重要な示唆を与えるものです。

用語説明

*1 妊娠糖尿病(GDM:Gestational Diabetes Mellitus):妊娠中に初めて発見される糖代謝異常を指す。妊娠中はホルモンの影響で血糖値が上がりやすくなり、一部の女性は一時的に糖尿病に近い状態になる。妊娠糖尿病は母体や赤ちゃんの合併症リスクを高めるだけでなく、出産後も将来的に2型糖尿病を発症しやすくなることが知られている。

*2 レセプトデータ:日本の医療機関が保険診療を行った際に、診療内容や処方薬、検査などを記録して公的医療保険に請求するためのデータ。全国規模で標準化されているため、多数の患者の医療利用状況を客観的に把握できる大規模データベース研究に活用されている。一方で、診療の背景や患者の生活状況などの情報は含まれていない。

*3 75g経口ブドウ糖負荷試験(75g OGTT):空腹時に採血をした後、75グラムのブドウ糖を溶かした飲料を摂取し、その後2時間までの血糖値を測定する試験。体が糖を処理する能力を詳しく調べることができ、糖尿病や耐糖能異常(境界型糖尿病)の診断に用いられる。妊娠糖尿病の産後スクリーニングでも推奨される検査である。

*4 JMDC Claims Database:JMDC Claims Databaseは、日本国内の健康保険組合から提供されるレセプトデータ(診療報酬明細書)や健診データを収集・整理している民間のデータベース。主に企業に勤める従業員とその家族を対象としたデータが含まれており、延べ1,400万人以上の情報が蓄積されている。

診療や検査、薬剤の使用歴などが全国規模で標準化されて収録されているため、医療の利用実態や疾病の傾向を大規模に調べる研究に活用されている。ただし、国民健康保険や高齢者医療制度に加入している人の情報は含まれていないため、日本全体を完全に代表するものではないという制約もある。

*5 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2:妊娠糖尿病と診断された女性に対して、産後12週までに在宅での血糖自己測定や生活管理の方法を指導した際に、医療機関が保険請求できる診療報酬の一つ。2020年度から新たに導入された制度で、出産後の血糖管理を支援することを目的としている。

*2 レセプトデータ:日本の医療機関が保険診療を行った際に、診療内容や処方薬、検査などを記録して公的医療保険に請求するためのデータ。全国規模で標準化されているため、多数の患者の医療利用状況を客観的に把握できる大規模データベース研究に活用されている。一方で、診療の背景や患者の生活状況などの情報は含まれていない。

*3 75g経口ブドウ糖負荷試験(75g OGTT):空腹時に採血をした後、75グラムのブドウ糖を溶かした飲料を摂取し、その後2時間までの血糖値を測定する試験。体が糖を処理する能力を詳しく調べることができ、糖尿病や耐糖能異常(境界型糖尿病)の診断に用いられる。妊娠糖尿病の産後スクリーニングでも推奨される検査である。

*4 JMDC Claims Database:JMDC Claims Databaseは、日本国内の健康保険組合から提供されるレセプトデータ(診療報酬明細書)や健診データを収集・整理している民間のデータベース。主に企業に勤める従業員とその家族を対象としたデータが含まれており、延べ1,400万人以上の情報が蓄積されている。

診療や検査、薬剤の使用歴などが全国規模で標準化されて収録されているため、医療の利用実態や疾病の傾向を大規模に調べる研究に活用されている。ただし、国民健康保険や高齢者医療制度に加入している人の情報は含まれていないため、日本全体を完全に代表するものではないという制約もある。

*5 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2:妊娠糖尿病と診断された女性に対して、産後12週までに在宅での血糖自己測定や生活管理の方法を指導した際に、医療機関が保険請求できる診療報酬の一つ。2020年度から新たに導入された制度で、出産後の血糖管理を支援することを目的としている。

研究費

本研究は、JSPS科研費 JP24K02708の助成を受けて実施されました。

論文情報

タイトル:Postpartum diabetes screening for women with gestational diabetes in Japan: an administrative database study

著者:吉岡 俊輝、四方 雅隆、中西 沙由理、倉澤 健太郎、青木 茂、宮城 悦子、後藤 温(責任著者)

掲載雑誌:BMJ Open

DOI:https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-096259

著者:吉岡 俊輝、四方 雅隆、中西 沙由理、倉澤 健太郎、青木 茂、宮城 悦子、後藤 温(責任著者)

掲載雑誌:BMJ Open

DOI:https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-096259

参考文献など

1 Iwama N, Sugiyama T, Metoki H, et al. Difference in the prevalence of gestational diabetes mellitus according to gestational age at 75-g oral glucose tolerance test in Japan: The Japan Assessment of Gestational Diabetes Mellitus Screening trial. J Diabetes Investig. 2019;10:1576–85.

2 Li N, Yang Y, Cui D, et al. Effects of lifestyle intervention on long-term risk of diabetes in women with prior gestational diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obes Rev. 2021;22:e13122.

3 Aroda VR, Christophi CA, Edelstein SL, et al. The effect of lifestyle intervention and metformin on preventing or delaying diabetes among women with and without gestational diabetes: the Diabetes Prevention Program outcomes study 10-year follow-up. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:1646–53.

4 日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会 編 『産婦人科診療ガイドライン —産科編 2023』. 2023.

2 Li N, Yang Y, Cui D, et al. Effects of lifestyle intervention on long-term risk of diabetes in women with prior gestational diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obes Rev. 2021;22:e13122.

3 Aroda VR, Christophi CA, Edelstein SL, et al. The effect of lifestyle intervention and metformin on preventing or delaying diabetes among women with and without gestational diabetes: the Diabetes Prevention Program outcomes study 10-year follow-up. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:1646–53.

4 日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会 編 『産婦人科診療ガイドライン —産科編 2023』. 2023.

お問い合わせ