地域医療連携を加速させるための患者逆紹介選好尺度(PQR-19)を開発

横浜市立大学医学部血液・免疫・感染症内科学の吉見竜介准教授、同大学大学院国際マネジメント研究科の原広司准教授らを中心とする研究グループは、大病院から診療所への患者紹介、いわゆる「逆紹介*1」に対する患者の選好*2を測定するための尺度として、患者逆紹介選好尺度(PQR-19)を開発しました。医療サービスの効率的・効果的な提供に向けて地域医療連携を円滑に行うためには、逆紹介を促進することが必要です。今回の研究成果により、これまで十分に解明されていなかった、逆紹介における患者さんの心理的・行動的要因が明らかになりました。本研究で開発した尺度は、地域医療連携を円滑に進める上で大切な、患者理解を深めるための有力なツールとして、今後の実証研究や政策立案へ応用されることが期待されます。

本研究成果は、日本公衆衛生学雑誌に掲載されました(2025年8月4日公開)。

本研究成果は、日本公衆衛生学雑誌に掲載されました(2025年8月4日公開)。

研究成果のポイント

● 患者逆紹介選好を構成する19の質問項目、4つの因子からなる尺度(PQR-19)を開発

● PQR-19の信頼性と妥当性を検証・確認

● 尺度による結果に基づき、逆紹介の促進につなげられることが期待される

研究背景

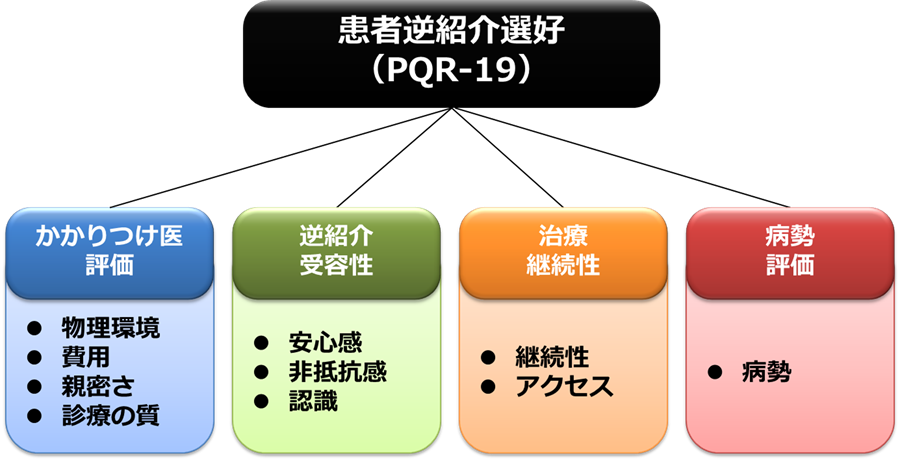

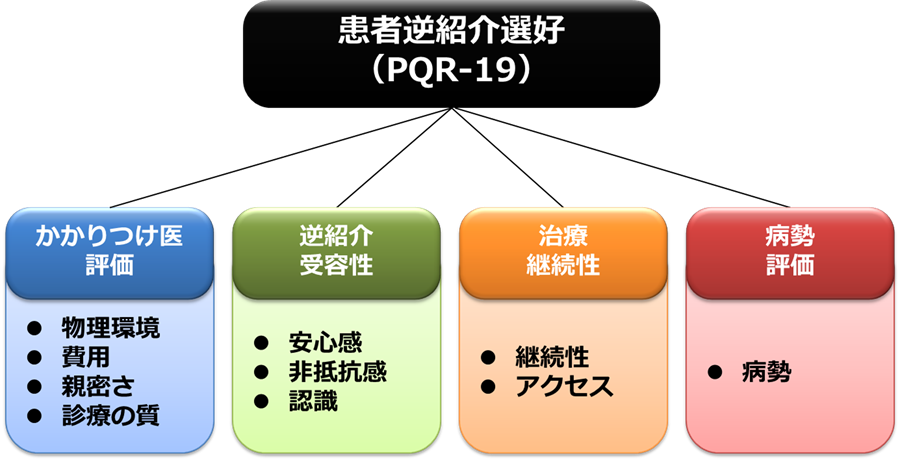

地域医療連携とは、病院と診療所がそれぞれの役割を分担して協力し、地域全体で効率的で効果的な医療を提供することです。わが国で現在求められている医療の形は、以前の一つの病院内で治療が完結する「病院完結型」から地域全体で患者を支える「地域完結型」に変化しています[1]。「地域完結型医療」では大病院から地域の診療所等への逆紹介を円滑に行うことが重要ですが、逆紹介を否定的に捉える患者さんが一定数存在します[2,3]。逆紹介を促進するためには、逆紹介に対する患者さんの態度や認識を医師が理解し、患者さんに合わせて適切な対応をする必要があります。しかしながら、患者さんの逆紹介に対する選好の程度を可視化できる尺度は存在しませんでした。そこで、本研究では、患者さんの逆紹介に関する選好を構成する因子構造を明らかにし(図1)、新しく患者逆紹介選好尺度を開発することを目的としました。

研究内容

尺度研究で世界的に使用されるCOSMINガイドラインの手順に則り、尺度を開発しました。まず、専門家7名により逆紹介の選好に関する46個の質問項目からなる項目プールを作成しました。この項目プールを用い、過去6カ月以内に大病院(400床以上)に入院した経験があり、その疾患で何らかの医療機関に通院している20歳以上の患者さんを対象として、インターネットによるアンケート調査を行いました。アンケート調査で得られた結果を用いて探索的因子分析*3を行い、患者さんの逆紹介選好を構成する因子構造を決定しました。得られた因子を下位尺度として逆紹介選好を測定するための新しい尺度を作成し、尺度の測定結果が一貫するか(尺度の信頼性)および尺度が測定したいものを本当に測定できているか(尺度の妥当性)を検討しました。

インターネット調査パネル登録者23,000人を対象にスクリーニング調査を行った結果、374人が本研究の条件に当てはまりました。その374人を対象にアンケート調査を実施したところ、293人より回答を得ました。得られた回答を基に探索的因子分析を行った結果、患者逆紹介選好に関連する因子として「かかりつけ医評価」、「逆紹介受容性」、「治療継続性」、「病勢評価」の4つが同定されました。これら4つの因子を下位尺度とし計19個の質問項目からなる患者逆紹介選好尺度The 19-item Patient Preference Questionnaire Form for Reverse Referral(PQR-19)を作成しました。

PQR-19の各下位尺度のスコアにおけるCronbachのα係数*4は0.76~0.87であり、十分な信頼性が示されました。また、医師の勧めで逆紹介に応じた患者さんでは、応じなかった患者さんと比較してPQR-19の全体スコアやその下位尺度である治療継続性スコアが統計学的に有意に高く、他の下位尺度スコアもすべて高い傾向にあり、構成概念*5の妥当性も確認されました。

インターネット調査パネル登録者23,000人を対象にスクリーニング調査を行った結果、374人が本研究の条件に当てはまりました。その374人を対象にアンケート調査を実施したところ、293人より回答を得ました。得られた回答を基に探索的因子分析を行った結果、患者逆紹介選好に関連する因子として「かかりつけ医評価」、「逆紹介受容性」、「治療継続性」、「病勢評価」の4つが同定されました。これら4つの因子を下位尺度とし計19個の質問項目からなる患者逆紹介選好尺度The 19-item Patient Preference Questionnaire Form for Reverse Referral(PQR-19)を作成しました。

PQR-19の各下位尺度のスコアにおけるCronbachのα係数*4は0.76~0.87であり、十分な信頼性が示されました。また、医師の勧めで逆紹介に応じた患者さんでは、応じなかった患者さんと比較してPQR-19の全体スコアやその下位尺度である治療継続性スコアが統計学的に有意に高く、他の下位尺度スコアもすべて高い傾向にあり、構成概念*5の妥当性も確認されました。

今後の展開

今後、逆紹介に関する縦断的な観察研究や介入研究を行い、PQR-19の有用性をさらに実証していく予定です。例えば、ヘルスリテラシー、医師への信頼、患者満足度、あるいは患者経験価値と患者逆紹介選好の関連などについてPQR-19を用いて前向きに調査することは、患者さんの逆紹介に対する肯定的意識を醸成するための有効なアプローチの探索に役に立つと考えられます。PQR-19の普及により、逆紹介に関する研究の発展が加速することが期待されます。

論文情報

タイトル:地域医療連携における患者逆紹介選好尺度PQR-19の提案

著者:吉見 竜介、根本 裕太郎、加藤 弘陸、原 広司

掲載雑誌:日本公衆衛生学雑誌

DOI:https://doi.org/10.11236/jph.24-094

著者:吉見 竜介、根本 裕太郎、加藤 弘陸、原 広司

掲載雑誌:日本公衆衛生学雑誌

DOI:https://doi.org/10.11236/jph.24-094

用語説明

*1 逆紹介(reverse referral):大病院が病状の安定している患者さんを紹介元であるかかりつけ医や地域の診療所等へ紹介すること。

*2 選好(preference):経済主体が効用に基づいて選択肢をランク付けする順序。本研究では、「逆紹介を受け入れないこと」よりも「逆紹介を受け入れること」の方が好ましい選択肢であると考える程度。

*3 探索的因子分析(exploratory factor analysis):観測される一連の変数から直接観察することのできない潜在的な因子を特定する統計手法。

*4 Cronbachのα係数(Cronbach's alpha):尺度の信頼性の一つである一貫性(内的整合性)を評価するための統計指標。0.7以上であれば信頼性が高いとされる。

*5 構成概念(construct):直接は観察できないが理論的に仮定され、間接的に測定可能な抽象的概念。

*2 選好(preference):経済主体が効用に基づいて選択肢をランク付けする順序。本研究では、「逆紹介を受け入れないこと」よりも「逆紹介を受け入れること」の方が好ましい選択肢であると考える程度。

*3 探索的因子分析(exploratory factor analysis):観測される一連の変数から直接観察することのできない潜在的な因子を特定する統計手法。

*4 Cronbachのα係数(Cronbach's alpha):尺度の信頼性の一つである一貫性(内的整合性)を評価するための統計指標。0.7以上であれば信頼性が高いとされる。

*5 構成概念(construct):直接は観察できないが理論的に仮定され、間接的に測定可能な抽象的概念。

参考文献など

1. 社会保障制度改革国民会議「社会保障制度改革国民会議報告書 ~確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋~」2013

(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0808/sankou_02.pdf)

2. 田村誠、 福田敬、 宮城恵子、 他「逆紹介された患者の通院行動と機能分化に対する態度」 病院管理、2002、39 (Suppl.):141

3. 吉見 竜介「膠原病領域における病診連携の促進と行動経済学の応用について. 令和4年度YCU病院経営プログラム特別研究報告書」公立大学法人横浜市立大学、2023、p. 243-253

(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0808/sankou_02.pdf)

2. 田村誠、 福田敬、 宮城恵子、 他「逆紹介された患者の通院行動と機能分化に対する態度」 病院管理、2002、39 (Suppl.):141

3. 吉見 竜介「膠原病領域における病診連携の促進と行動経済学の応用について. 令和4年度YCU病院経営プログラム特別研究報告書」公立大学法人横浜市立大学、2023、p. 243-253

お問い合わせ