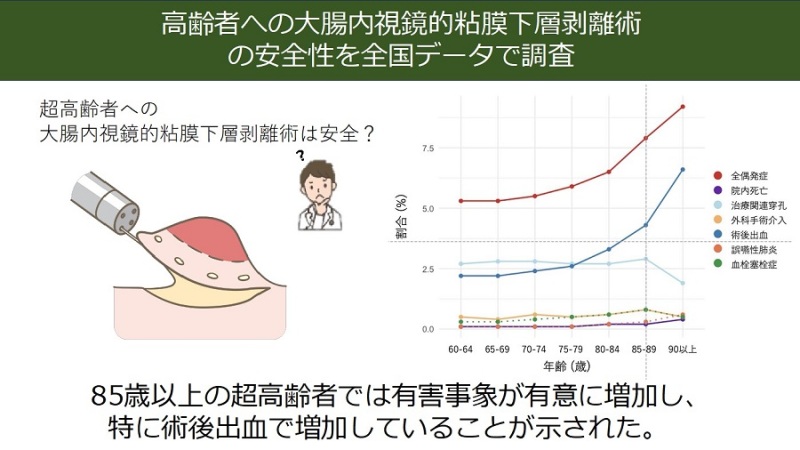

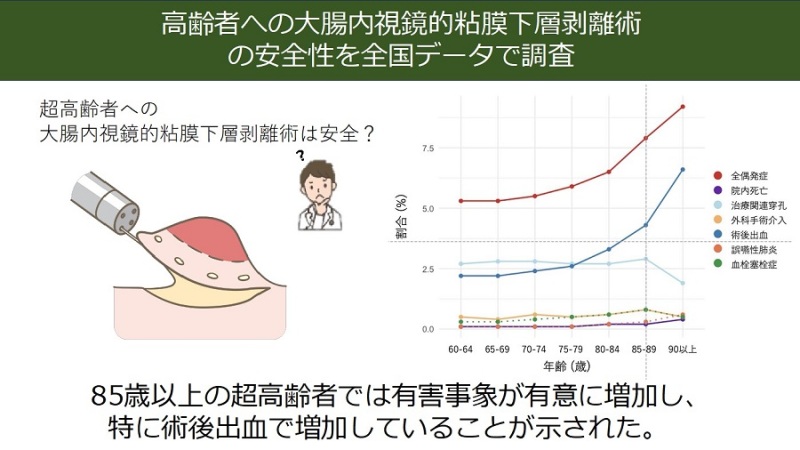

大腸内視鏡的粘膜下層剥離術は高齢者に安全か?

全国14万例のビッグデータ解析で、85歳以上は有害事象リスクが上昇

横浜市立大学大学院データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻 市田親正医師(博士後期課程2年、湘南鎌倉総合病院 消化器病センター 部長)、同専攻 清水沙友里講師、後藤匡啓教授、湘南鎌倉総合病院 消化器病センター 部長 佐々木亜希子医師、東京科学大学 大学院医療政策情報学分野 伏見清秀教授らの研究グループは、日本全国のDPCデータ*1を用いて大腸内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)*2の安全性を年齢別に評価し、85歳以上の超高齢者では有害事象リスクが有意に高まることを明らかにしました。

本研究成果は、米国消化器病学会の査読付き英文雑誌「The American Journal of Gastroenterology」に掲載されました(2025年3月31日オンライン公開)。

本研究成果は、米国消化器病学会の査読付き英文雑誌「The American Journal of Gastroenterology」に掲載されました(2025年3月31日オンライン公開)。

研究成果のポイント

● 全国の14万件超の60歳以上の大腸ESDを解析した大規模後ろ向き研究

● 全有害事象(院内死亡・穿孔*3・外科手術介入・誤嚥性肺炎・術後出血・血栓塞栓症)は年齢とともに増加

● 85歳以上では術後出血リスクが特に高く、抗凝固薬使用およびBMI≥30が主なリスク因子

● 高齢化が進む世界において、治療選択に重要なエビデンスを提供

研究背景

大腸ESDは、早期大腸癌に対して根治的切除を可能とする内視鏡治療として広く普及しており、高度な技術を要する一方で、術後出血や穿孔などの有害事象のリスクも伴います。近年、高齢化社会の進行により、85歳以上の超高齢者に対してもESDを実施する機会が急速に増加していますが、この年齢層に対する安全性については、従来の研究では症例数が限られており、十分なデータが存在していませんでした。

このため、臨床現場では、医療者が患者や家族に対してリスクを正確に伝えることが困難であり、特に85歳以上の超高齢者における術前説明には明確な根拠を提示できない状況が続いていました。本研究では、全国DPCデータを用いることで、約8,300人の85歳以上の患者を含む大規模な解析が可能となり、これまでの国内外の研究がいずれも100例未満の小規模検討にとどまっていた中で、超高齢者に対する大腸ESDの安全性を対象とした解析としては、極めて大規模かつ体系的な検討を初めて実施しました。

このため、臨床現場では、医療者が患者や家族に対してリスクを正確に伝えることが困難であり、特に85歳以上の超高齢者における術前説明には明確な根拠を提示できない状況が続いていました。本研究では、全国DPCデータを用いることで、約8,300人の85歳以上の患者を含む大規模な解析が可能となり、これまでの国内外の研究がいずれも100例未満の小規模検討にとどまっていた中で、超高齢者に対する大腸ESDの安全性を対象とした解析としては、極めて大規模かつ体系的な検討を初めて実施しました。

研究内容

2012年~2023年の全国DPCデータを用いて、60歳以上の大腸ESD 143,925例を対象に解析を行いました。年齢とともに全有害事象(院内死亡、穿孔、外科手術介入、誤嚥性肺炎、術後出血、血栓塞栓症)の頻度は増加し、60~64歳で5.3%、85~89歳で7.9%、90歳以上では9.2%に達しました。特に術後出血の頻度は高齢になるほど増加し、60~64歳では2.2%だったのに対し、90歳以上では6.6%でした。

多変量ロジスティック回帰解析*4の結果でも、60~64歳を基準とした場合、85~89歳では全有害事象の調整オッズ比は1.19(95%信頼区間: 1.07–1.33)、90歳以上では1.45(1.16–1.80)と有意に高い値を示しました。特に術後出血リスクが大きく、抗凝固薬の使用有無や肥満度を表す体格指数(BMI値)が30以上であることが強く関連しました。これらの所見は、治療前のリスク評価と患者さんへの十分な説明の重要性を示しています。

多変量ロジスティック回帰解析*4の結果でも、60~64歳を基準とした場合、85~89歳では全有害事象の調整オッズ比は1.19(95%信頼区間: 1.07–1.33)、90歳以上では1.45(1.16–1.80)と有意に高い値を示しました。特に術後出血リスクが大きく、抗凝固薬の使用有無や肥満度を表す体格指数(BMI値)が30以上であることが強く関連しました。これらの所見は、治療前のリスク評価と患者さんへの十分な説明の重要性を示しています。

今後の展開

本研究により、超高齢者における大腸ESDの有害事象リスク、特に術後出血のリスクが年齢とともに増加することが明らかとなりました。これにより、これまで十分なデータがなく困難であった超高齢者への術前説明を、科学的根拠に基づいて行うことが可能となります。

今後は、本研究結果を踏まえたリスク評価指標の開発や、出血ハイリスク患者に対する術式選択・予防的対応(潰瘍閉鎖など)の最適化を進めることで、より安全な医療の実現が期待されます。

今後は、本研究結果を踏まえたリスク評価指標の開発や、出血ハイリスク患者に対する術式選択・予防的対応(潰瘍閉鎖など)の最適化を進めることで、より安全な医療の実現が期待されます。

論文情報

タイトル:Risk of Colorectal Endoscopic Submucosal Dissection in Older Adults: A Nationwide Study in Japan

著者:Chikamasa Ichita, Tadahiro Goto, Kiyohide Fushimi, Akiko Sasaki, Sayuri Shimizu

掲載雑誌:The American Journal of Gastroenterology

DOI:10.14309/ajg.0000000000003447

著者:Chikamasa Ichita, Tadahiro Goto, Kiyohide Fushimi, Akiko Sasaki, Sayuri Shimizu

掲載雑誌:The American Journal of Gastroenterology

DOI:10.14309/ajg.0000000000003447

用語説明

*1 DPCデータ:Diagnosis Procedure Combination (診断群分類)データベースは、急性期入院医療における診療の実態を把握することを目的に、診断群分類に基づいて厚生労働省へ提出される全国規模の医療情報データベースである。診療報酬請求のための病名や処置、手術、薬剤、検査、在院日数などの詳細な情報を含んでおり、リアルワールドデータとして臨床疫学研究への応用が可能である。

*2 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD):消化管の粘膜下層に存在する早期がんや腫瘍を一括して切除する内視鏡治療法。従来の内視鏡的粘膜切除術(EMR)よりも大きな病変を一度に切除できるため、より効果的な治療が可能であるが、有害事象リスクが高いとされる。

*3 穿孔:内視鏡治療中または治療後に、腸の壁に穴が開くこと。内容物が腹腔内に漏れ出ることで腹膜炎などを引き起こす可能性があり、外科手術が必要になることもある。

*4 多変量ロジスティック回帰解析:複数の要因が同時に影響しうる状況において、それぞれの要因がアウトカムに及ぼす影響を統計的に調整して評価する解析手法である。

本研究では、薬剤使用や併存疾患などの他の複数の要因の影響を統計的に調整した上で、年齢が有害事象の発生にどの程度独立して関与しているかを評価した。

*2 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD):消化管の粘膜下層に存在する早期がんや腫瘍を一括して切除する内視鏡治療法。従来の内視鏡的粘膜切除術(EMR)よりも大きな病変を一度に切除できるため、より効果的な治療が可能であるが、有害事象リスクが高いとされる。

*3 穿孔:内視鏡治療中または治療後に、腸の壁に穴が開くこと。内容物が腹腔内に漏れ出ることで腹膜炎などを引き起こす可能性があり、外科手術が必要になることもある。

*4 多変量ロジスティック回帰解析:複数の要因が同時に影響しうる状況において、それぞれの要因がアウトカムに及ぼす影響を統計的に調整して評価する解析手法である。

本研究では、薬剤使用や併存疾患などの他の複数の要因の影響を統計的に調整した上で、年齢が有害事象の発生にどの程度独立して関与しているかを評価した。

お問い合わせ先