医学研究科母性看護学分野・助産学分野/ウィメンズヘルス看護学分野

<分野の紹介>

少子化の進行やライフスタイルの多様化、生殖補助医療の普及、家族観の変化など、女性を取り巻く社会状況は大きく変化しています。母性看護学・助産学・ウィメンズヘルス看護学分野では、こうした変化に対応し、実践と研究の両面から、女性の健康とケアを多面的にとらえ、多様な生き方や価値観に応じた支援のあり方を探究しています。特に周産期においては、「妊娠・分娩・産褥は生理的な現象であり、女性には産み育てる力があり、胎児には生まれてくる力がある」とする理念を基盤に、女性主体の出産や家族との関係性を重視したケアの実践を大切にしています。また研究面では、女性の健康に対する深い洞察に基づき、新たな理論や実践モデルを創出するとともに、世代を超えて受け継がれてきた知恵やケアの価値も尊重し、看護実践科学としての知見の蓄積を重視しています。

母性看護学分野助産学分野 教授 中村幸代

母性看護学分野助産学分野 教授 中村幸代

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<博士前期課程:母性看護学分野・助産学分野>

博士前期課程:母性看護学分野、助産学分野

博士前期課程には、母性看護学分野と助産学分野の2つの専門分野があります。両分野では、専門性を深める学修に加え、他分野との連携による合同学修も行っています。専門分野内外での協業学修を重ねることで、多角的な研究視点と実践力を育んでいます。

母性看護学分野

母性看護学分野では、研究と実践、研究と社会活動との実質的なつながりを意識し、実践的研究能力で現場を改革したり、地域への研究成果の還元できる能力の獲得を目指します。

学生自身の関心のある研究テーマで、研究を一歩ずつ取り組んでいけるようにサポートしていきます。また、研究課題を博士後期課程において引き続き追究していけるようサポートしていきます。

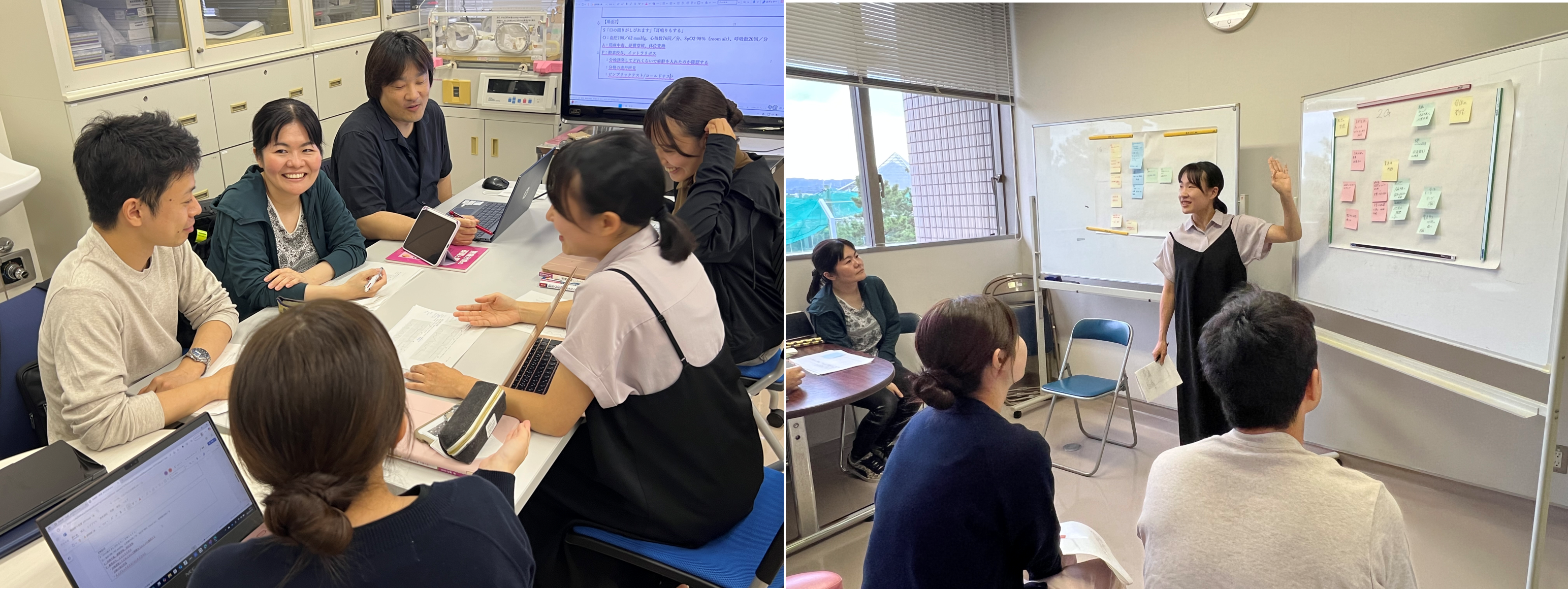

全体ゼミの様子(対面ゼミやzoomでのゼミを実施しています)

全体ゼミの様子(対面ゼミやzoomでのゼミを実施しています)

修了生の研究テーマの例

・若年女性の月経前症状に関する研究

・無痛分娩の助産ケアに関する研究

獲得した研究助成金

・横浜学術振興財団 2021年度研究助成

課題名『夫婦コペアレンティング促進支援プログラム構築に向けた基礎研究 —助産師の支援の実態および関連要因の検討—』

・横浜学術振興財団 2020年度研究助成

課題名:『助産師による精度の高い産後のメンタルヘルススクリーニング実践に向けた基礎研究』

・横浜総合医学振興財団 2020年度医学・医療関連事業助成

事業名『助産師による産後1か月健診時のメンタルヘルススクリーニング実践への影響因子の探求と評価~社会への普及に焦点を当てて~』

投稿論文の紹介

・無痛分娩の助産ケアに関する研究

獲得した研究助成金

・横浜学術振興財団 2021年度研究助成

課題名『夫婦コペアレンティング促進支援プログラム構築に向けた基礎研究 —助産師の支援の実態および関連要因の検討—』

・横浜学術振興財団 2020年度研究助成

課題名:『助産師による精度の高い産後のメンタルヘルススクリーニング実践に向けた基礎研究』

・横浜総合医学振興財団 2020年度医学・医療関連事業助成

事業名『助産師による産後1か月健診時のメンタルヘルススクリーニング実践への影響因子の探求と評価~社会への普及に焦点を当てて~』

投稿論文の紹介

・禹効定, 竹内翔子, 篠原枝里子, 中村幸代. 日本における若年女性の月経前症状に関する研究の動向と関連要因-マトリクス分析を用いた 文献検討-(in press), 日本健康医学会雑誌, 2025.

・鈴木梓, 竹内翔子, 篠原枝里子, 中村幸代.無痛分娩での助産ケアの認識と実践および関連要因の検討,日本助産学会誌 39(2) 268-277, 2025.

・鈴木梓, 竹内翔子, 篠原枝里子, 中村幸代.無痛分娩での助産ケアの認識と実践および関連要因の検討,日本助産学会誌 39(2) 268-277, 2025.

院生の声の紹介

周産期の臨床や地域の母子領域に従事し、母子やご家族との関わりにやりがいを感じていました。一方、この関わりが現場でやりがいとして体感するだけではなく、文字や数値として研究で自分だけではない誰かと共有できたら楽しそうだなと考えたのが進学へのきっかけでした。

学業と私生活の両立に試行錯誤しながらの院生生活ですが、先生方や同じように頑張っている院生の仲間に支えられながら、新しい学びに日々出会っています。私も少しでも応えられるようにと自身の研究活動に取り組んでいるところです。

もうすぐ院生生活も折り返し地点となりますが、2年間やり切った時に研究って楽しいなと思えるよう、少しずつ学びを増やしていけたらと考えています。進学を検討している時に先生が、「準備が全て整っている時なんてない、やりたいと思った時がベストの時よ」と背中を押してくれ、とても心強かったことを覚えています。今、大学院進学を迷われている方の背中を後押しできるきっかけとなったら嬉しく思います。

助産学分野

助産学分野では、エビデンスに基づいた助産ケアを追求し、女性、母子、家族、社会の多様な健康課題とニーズに対応できる高度な助産実践能力の獲得を目指します。

本助産学分野は修了時、助産師国家試験受験資格を得ることができます。

院生生活の紹介

1年目の前期は研究手法等に関する共通科目の学習や助産科目の学習に取り組みます。また、助産学実習を迎えるにあたり、分娩介助を含む様々な演習に取り組みます。同時に、各自の研究課題を追究するべく研究計画書の執筆と研究倫理審査委員会への申請を行います。

2年目は助産所実習やフィールドワークを実施しながら、研究活動に取り組みます。また、助産師国家試験受験に向けての試験勉強も行います。

本助産学分野は修了時、助産師国家試験受験資格を得ることができます。

院生生活の紹介

1年目の前期は研究手法等に関する共通科目の学習や助産科目の学習に取り組みます。また、助産学実習を迎えるにあたり、分娩介助を含む様々な演習に取り組みます。同時に、各自の研究課題を追究するべく研究計画書の執筆と研究倫理審査委員会への申請を行います。

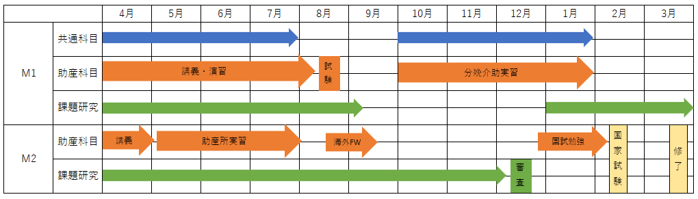

2年間のスケジュールの紹介

2年間のスケジュールの紹介

1年目前期の頃:学内演習の様子

1年目前期の頃:学内演習の様子

修了生の研究テーマの例

・母乳育児支援に関する研究・周産期のメンタルヘルスケアに関する研究

・妊産婦の主体性をひき出すケアに関する研究

・外国人褥婦への育児支援に関する研究

投稿論文の紹介

・前田有今奈, 竹内翔子, 篠原枝里子, 中村幸代. 乳汁うっ滞による授乳困難を抱える母親への助産所助産師によるケア,神奈川母性衛生学会誌 28(1) 30-37, 2025.

・坂口華, 中村幸代, 竹内翔子, 飯田真理子, 篠原枝里子. 助産所で勤務する助産師の視点から捉えた 周産期メンタルヘルス支援における地域連携の課題, 神奈川母性衛生学会28(1) 38-46, 2025.

・中本咲鈴, 篠原枝里子, 竹内翔子, 中村幸代. 無痛分娩を希望する妊婦に対する出産への主体性を引き出す助産ケアの実態-自然分娩との比較-, 日本助産学会誌 39(2) 347-357, 2025.

・岩渕彩菜, 竹内翔子, 篠原枝里子, 中村幸代. 助産師による外国人褥婦に対する出産退院後から1ヶ月健診までの生活に向けた支援の実態,日本助産学会誌39(1) 202-212, 2025.

・木村百合,篠原枝里子,竹内翔子,飯田真理子,中村幸代(2024).助産所における妊婦の冷え症セルフケア継続に関する助産ケアの構成因子.日本助産学会誌,38(1), 48-58.

・牛木沙保,竹内翔子,篠原枝里子,飯田真理子,中村幸代(2024).病院における会陰裂傷予防に関する分娩期の助産ケア.日本助産学会誌,38(1), 59-69.院生の受賞

・大谷紗良(助産学分野修了生),篠原枝里子,竹内翔子,中村幸代:一般社団法人日本看護研究学会第49回学術集会にて最優秀演題賞を受賞「無痛分娩実施施設の助産師による非薬物的産痛緩和ケアの実態」

・大谷紗良(助産学分野修了生),篠原枝里子,竹内翔子,中村幸代:一般社団法人日本看護研究学会第49回学術集会にて最優秀演題賞を受賞「無痛分娩実施施設の助産師による非薬物的産痛緩和ケアの実態」

最優秀演題賞を受賞した大谷さん

最優秀演題賞を受賞した大谷さん

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

学生の声の紹介(助産学分野修了生)

私は、助産師になりたいという思いがあり、看護学科卒業後の進学先を考える中で、大学院が選択肢の一つにあることを知りました。大学院ではどのようなことが学べるのか調べるうちに、自分も大学での卒業研究に留まらず、さらにステップアップした研究に取り組みたいと思い、大学院への進学を決めました。

大学院では、研究活動、病院や助産所での実習、両親学級の開催、フィリピンでのフィールドワーク等、様々なことに取り組みました。助産学の知識や技術だけでなく、研究活動の仕方や、人との円滑なコミュニケーションの取り方、人に伝わりやすい発表の仕方等、多くのことを学び、貴重な経験をさせていただきました。この2年間は目まぐるしい日々で困難に直面することもありましたが、先生方や同じ大学院で学ぶ学生の方々のお陰で、とても楽しく学ぶことができました。

今後は、まず病院で助産師として妊産褥婦の方々や新生児、そのご家族と関わり、自身の助産実践能力を高めたいと考えています。また、大学院での経験を活かしながら研究にも取り組み、臨床に還元できる成果を発揮できるようになることを目標にしたいと考えています。

私は、助産師になりたいという思いがあり、看護学科卒業後の進学先を考える中で、大学院が選択肢の一つにあることを知りました。大学院ではどのようなことが学べるのか調べるうちに、自分も大学での卒業研究に留まらず、さらにステップアップした研究に取り組みたいと思い、大学院への進学を決めました。

大学院では、研究活動、病院や助産所での実習、両親学級の開催、フィリピンでのフィールドワーク等、様々なことに取り組みました。助産学の知識や技術だけでなく、研究活動の仕方や、人との円滑なコミュニケーションの取り方、人に伝わりやすい発表の仕方等、多くのことを学び、貴重な経験をさせていただきました。この2年間は目まぐるしい日々で困難に直面することもありましたが、先生方や同じ大学院で学ぶ学生の方々のお陰で、とても楽しく学ぶことができました。

今後は、まず病院で助産師として妊産褥婦の方々や新生児、そのご家族と関わり、自身の助産実践能力を高めたいと考えています。また、大学院での経験を活かしながら研究にも取り組み、臨床に還元できる成果を発揮できるようになることを目標にしたいと考えています。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<博士後期課程:ウィメンズヘルス看護学分野/母性看護学分野>

博士後期課程:ウィメンズヘルス看護学分野/母性看護学分野

ウィメンズヘルス看護学は、女性の健康問題やライフステージに関連する課題、多様な背景を持つ女性の健康の促進に資する研究課題に取組んでいきます。また、教員との共同研究や研究プロジェクトの実施を通して、研究スキルを磨き、専門知識を深めるだけでなく、ウィメンズヘルス看護学のフィールドにおける新たな知見を生み出し、新しい理論や実践的アプローチを開発し、女性の生涯にわたる健康を研究の側面からサポートできる能力を養うことを目指しています。これらは、女性の健康問題に対する深い洞察と、健康課題に対する新たな視点を提供し、看護実践科学として重要な基盤となります。

博士後期課程 ゼミ生の様子

博士後期課程 ゼミ生の様子

研究テーマの例

・周産期における冷え症の健康支援に関する研究

・周産期のヘルスプロモーションへの効果的支援に関する研究

・女性の健康とQOL向上に資するケア開発の研究

・周産期における冷え症の健康支援に関する研究

・周産期のヘルスプロモーションへの効果的支援に関する研究

・女性の健康とQOL向上に資するケア開発の研究

投稿論文の紹介

・三里久美子, 飯田真理子, 竹内翔子, 篠原枝里子, 中村幸代.新生児をもつ父親の育児行動促進プログラムの実行可能性の検討(in press).医学と生物学 2025年

・Masaki Kidera, Shoko Takeuchi, Eriko Shinohara, Sachiyo Nakamura.

Midwifery care education program for preventing preterm birth: A feasibility randomized(in press).

Journal of Japan Academy of Midwifery, 2025.

・Hisae Fujimoto, Mariko Iida, Shoko Takeuchi, Eriko Shinohara, Kazumi Kubota, Sachiyo Nakamura.

Effects of an individualized nutritional educational program in pregnant women: A randomized controlled trial in Japan. journal of nursing science, 21(3), e12599.

・木寺雅希, 竹内翔子, 篠原枝里子, 中村幸代. 早産を予防する助産ケア実践の困難感(in press), 日本健康医学会 2025.

・藤本 久江, 飯田 真理子, 竹内 翔子, 篠原 枝里子, 中村 幸代.妊婦の適切な栄養摂取を促進する個別栄養教育プログラムの実行可能性の検討,医学と生物学(Medicine and Biology) 164(4) i4_Oj01 .

獲得した研究助成金

・2024年度第34回公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基金

課題名:早産を予防する助産ケア教育プログラムの開発:ランダム化比較試験

・2024年度日本看護科学学会 正会員(大学院生・ポストドクター)が研究を行うための挑戦的課題研究助成

課題名:新生児をもつ父親の父子相互作用促進プログラムの開発と効果検証:ランダム化比較試験

・2024年度科学研究費助成事業 基盤C

課題名:新生児期の父親に対する育児行動促進のための子育て疑似体験プログラムの開発と検証

・2021年度日本助産学会奨励若手研究助成

課題名:LFD(light for date)児出生予防につながる妊娠中の食習慣に焦点を当てた行動変容プログラムの開発

・横浜学術振興財団 2020年度医学・医療関連事業助成

事業名:LFD児発生予防につながる妊娠中の食習慣のための栄養教育プログラム開発

院生の声の紹介

私は他大学の修士課程で助産師資格を取得し、総合周産期センターで9年勤務しました。その後、専門学校の教員を経験しました。教員として働くうちに、最新のエビデンスや国内外の動向を踏まえた看護教育をしたいと思うようになり、そのためには自分自身の学習が必要だと感じました。また、自律して研究ができる力を身に着けたいと思い博士課程を受験しました。保育園に通う子どもがいるので、研究と子育ての両立できるのか不安でしたが、授業やゼミはオンラインで実施されるものが多くあります。子どもの寝かしつけが終わってからの夜間や早朝など、時間を作る工夫は必要ですが、子育てと週3程度のアルバイトをしながら両立することが出来ています。

修士修了後から10年ほど経っており、自身の研究方法にも不安がありましたが、母性看護学領域の先生方に丁寧にサポートして頂いています。先生方や先輩方とのゼミでは、自分自身では気付かなかった視点や考えでのアドバイスを頂けて、とても刺激的で、改めて研究の楽しさを感じています。将来は、現在行っている研究をライフワークにし、研究活動を続けていけたらいいな、と思っています。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<クリティカルケア・周麻酔期看護学分野との分野間連携学修>

博士前期課程のクリティカルケア・周麻酔期看護学と互いの専門性を活かした他分野連携の授業を行っています。

2025年度は「安全な分娩管理のための周麻酔期看護師と助産師の協同・連携」をテーマに実施しました。昨今増加している無痛分娩を安全に取り扱うためには多職種でのトレーニングが重要であることが学会でも提言されており、高度実践を担う大学院生として学生のうちから実践的な思考力・対応力に繋がる学びを深めています。

周麻酔期分野との分野間連携学修の様子

周麻酔期分野との分野間連携学修の様子

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<お知らせ:大学院生による助産師体験の開催>

8月28日(木)に助産学分野2年次生が主体となり、高校生を対象とした助産学生体験イベントを開催しました。

助産学生ならではの分娩介助演習などを体験してもらい、参加者からは「助産師になりたい思いが強くなりました!」などの感想がありました。

助産学生ならではの分娩介助演習などを体験してもらい、参加者からは「助産師になりたい思いが強くなりました!」などの感想がありました。

助産師体験の様子

助産師体験の様子

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<お知らせ:フィリピンでのフィールドワーク>

2025年8月31日~9月4日の5日間、本学助産学分野の大学院生2名、母性看護学分野の大学院生1名がフィリピンのイロイロ市にて、自身の研究テーマに関するフィールド調査を実施しました。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<お知らせ:地域ラジオ出演>

地域ラジオ出演の紹介

院生生活や育児支援クラスの様子などを地元のラジオ番組で紹介しました。

院生生活や育児支援クラスの様子などを地元のラジオ番組で紹介しました。

金沢シーサイドFM出演時、ラジオパーソナリティーの方との写真、金沢シーサイドFM代表の方との写真

金沢シーサイドFM出演時、ラジオパーソナリティーの方との写真、金沢シーサイドFM代表の方との写真

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------