褥瘡と難治性潰瘍についてとその治療法について

褥瘡(とこずれ)とは

寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことです。

自身で体位を変えられない方や、栄養状態が悪い、抗がん剤やステロイドの影響で免疫力が下がっている方でできやすいとされています。

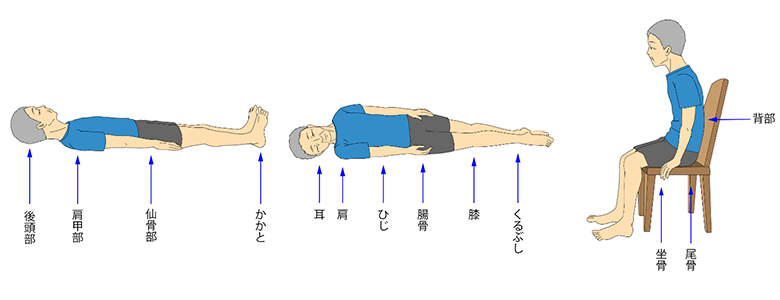

褥瘡は骨が突出している部位にできやすいとされていて、体の向きや姿勢によって違ってきます。

図 褥瘡のできやすい部位

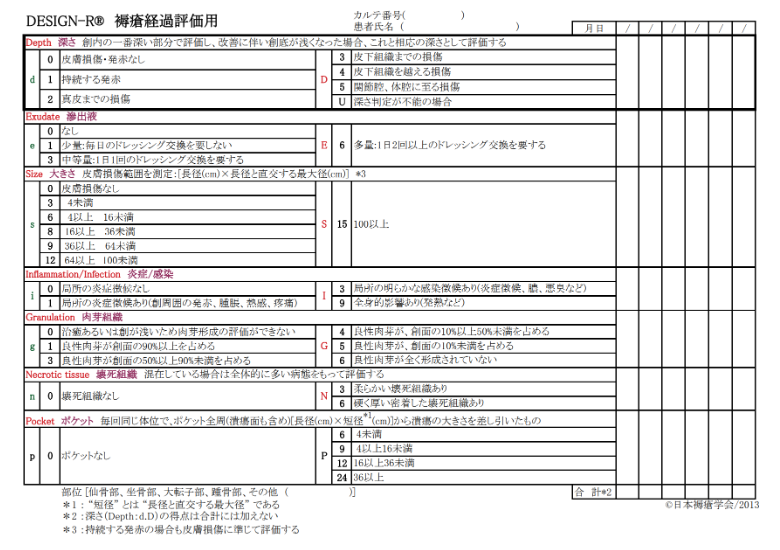

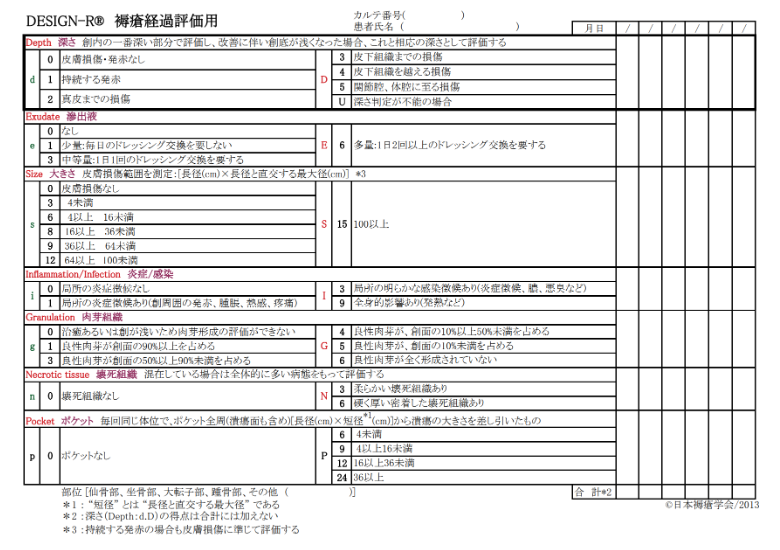

褥瘡は日本褥瘡学会で規定されるDESIGN-Rで定量化することで評価ができます。

- Depth(深さ)

- Exudate(浸出液)

- Size(大きさ)

- Inflamnation/Infection(炎症/感染)

- Glanulation(肉芽組織)

- Necrotic tissue(壊死組織)

- Pocket(ポケット)

DESIGN-Rはこれらの頭文字をとったもので、RはRating(評価)を表します。点数が高い方が重症度が高いことになり、治療方針を決める際や、治療経過の評価における医療従事者の共通評価項目として使用されます。

褥瘡の予防について

褥瘡は数時間と短い時間でできるものですが、治療には非常に長い時間を要すため、予防が非常に重要です。

- 2,3時間ごとの体位変換

- 体圧分散用具の使用

- 栄養状態の改善

- スキンケアの徹底

これらを行いつつ、治療が必要であれば時期を逃さないようにします。

褥瘡の治療法

治療には様々な手法があり、大きく分けて保存治療(外用剤や被覆材、局所陰圧閉鎖療法)、外科的治療があります。

外用剤

褥瘡に使える外用剤(塗り薬)は様々な種類のものがあります。

感染を鎮静化させるために使用するもの、感染鎮静化後に創部の治癒(肉芽形成、上皮化)を促すものや、保湿により創部を保護するものなど、用途はさまざまであり患者さんごとの適切な外用剤の選択が必要となります。

また、外用剤は基材に薬効成分が溶け込んだものになりますので、基剤ごとに使い分けることが必要です。

(油脂性:油分による創面の保護、乳剤性:乾燥した組織に水分を与える、水溶性:浸出液を吸収する。)

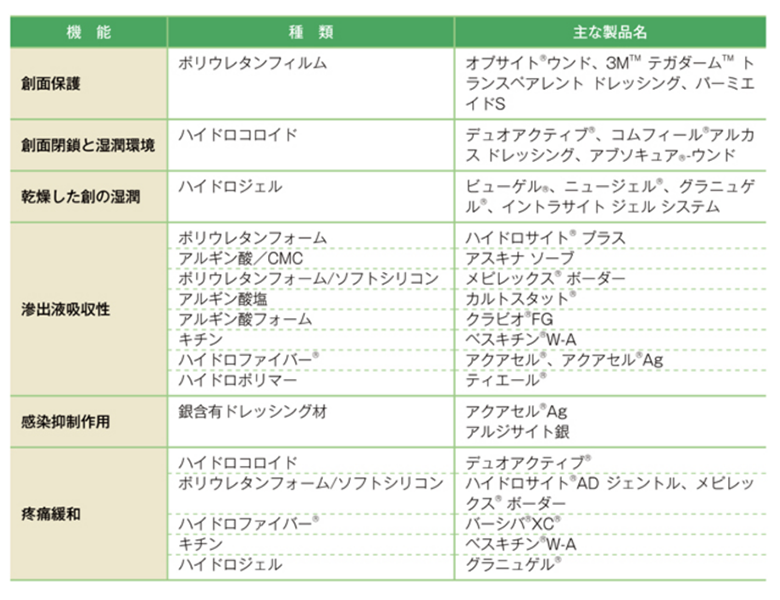

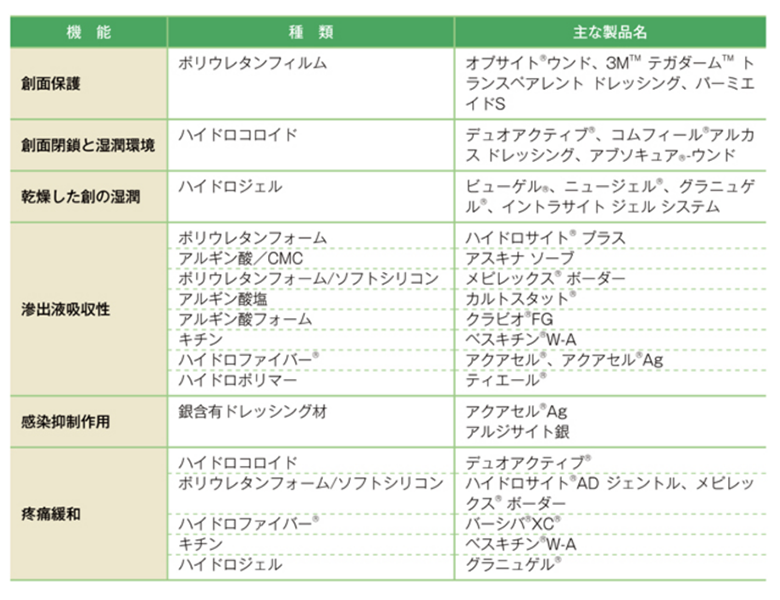

被覆材

近年、創傷治癒過程において湿潤環境を保つことの重要性が強調されており、その材料としてガーゼに置き換わる創傷被覆材というものの役割が大きくなってきました。

表のように、種類によって主だった機能が異なるため、創部に合った被覆材を選択することが非常に重要です。

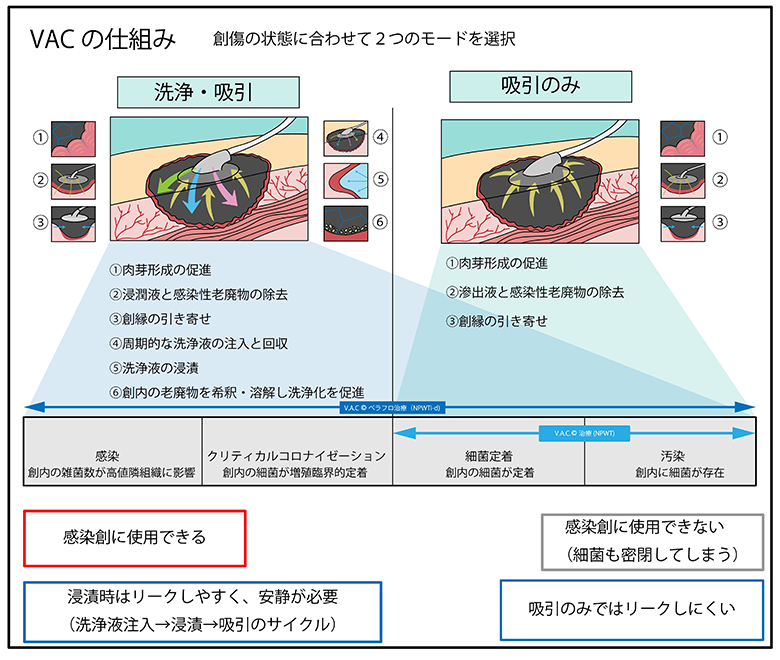

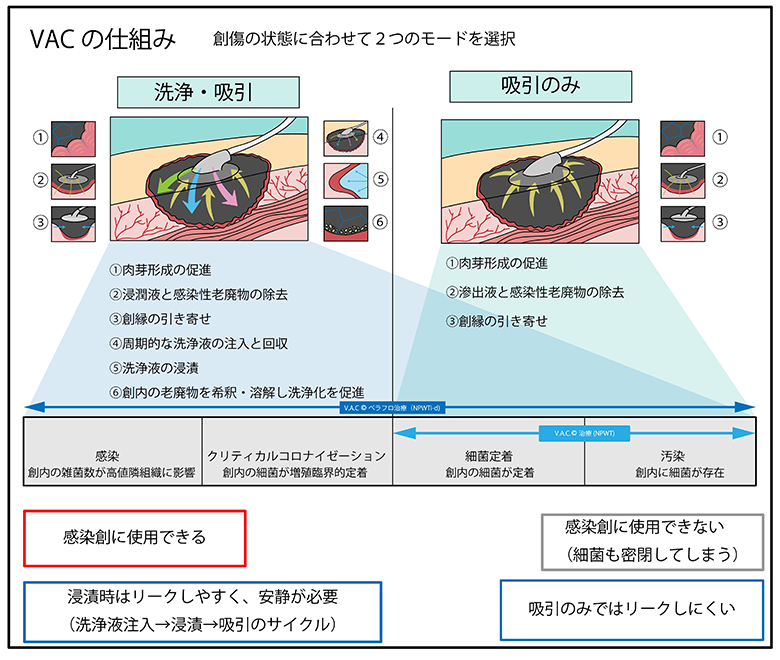

局所陰圧閉鎖療法

局所陰圧閉鎖療法とは、創傷を密封し、陰圧を付加することにより創縁の引き寄せ(収縮)、肉芽形成の促進、浸出液と老廃物の除去を図り、創傷治癒を促進する治療法です。

処置頻度が減り患者の苦痛が軽減される,ずれにくく、リハビリがしやすいというメリットもあります。

外科的治療

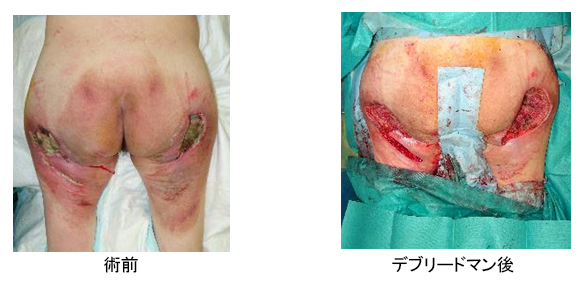

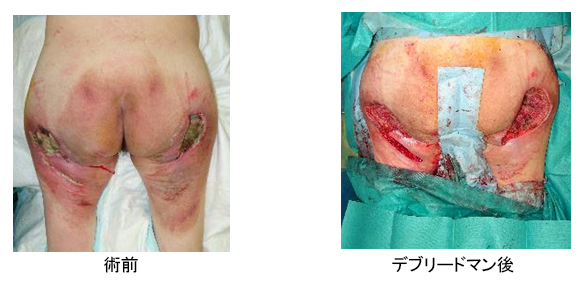

デブリードマン

創部に壊死組織がある場合は、治癒を妨げたり感染が増悪する可能性があるため、壊死組織を除去します。

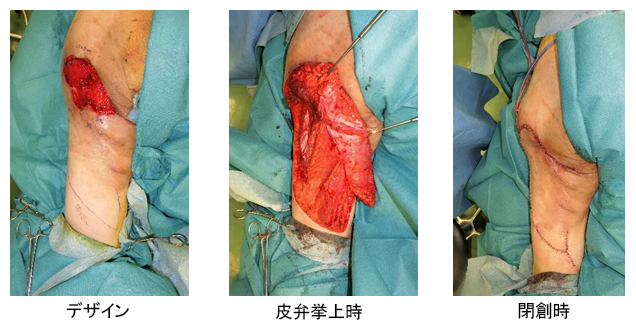

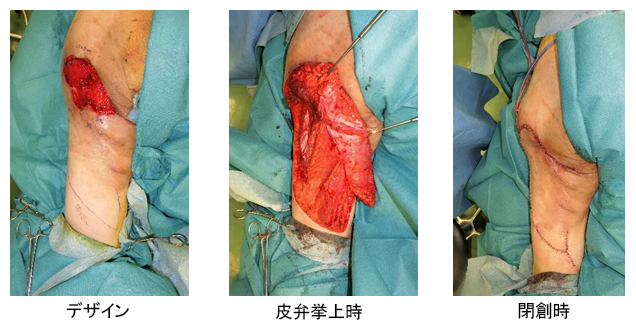

皮弁形成術

創部を閉じるため、自身の組織(皮膚、脂肪、筋肉)を使用し補填する方法です。厚い組織で補うことで、褥瘡の再発を予防することができます。

他の治療に比べて、自身の身体の一部を犠牲にすることや麻酔を必要とするなど患者さんへの負担が大きいため、再発予防ができる状況を整えてからの手術が望ましいとされています。

難治性潰瘍とは

本来傷ができた際には治る過程が働きます。(創傷治癒)

治療に難渋する傷のことを「難治性潰瘍」と定義し、原因を精査することで治療の方針を決めます。難治性潰瘍の原因は様々ですが、

- 静脈か動脈の流れが悪いために生じるもの

- 糖尿病や膠原病などの内科疾患によるもの

- 皮膚のがんによって潰瘍が治らないもの

- 熱傷等の外傷によるもの

などが挙げられます。

褥瘡の治療と同様に、保存治療と外科的治療があります。

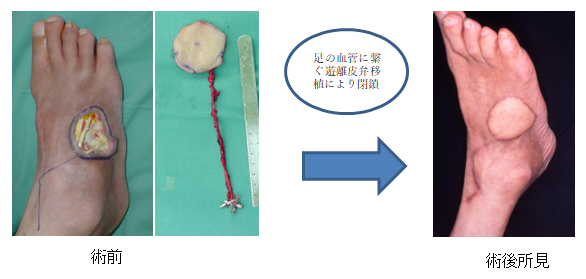

(遊離)皮弁移植術

潰瘍部に充分な肉芽組織がある場合には、薄い皮膚を移植する植皮術で対応が可能ですが、腱や骨が露出して、肉芽形成が得られにくい場合には、血流の保たれた皮弁移植術が必要になります。足潰瘍では血管を繋ぐ遊離皮弁移植術を行う場合もあります。