血管腫・血管奇形 ー診断と治療についてー

血管腫・血管奇形とは

血管腫・血管奇形は、皮膚の血管が異常に拡がったり、増えたりしてできる血管や脈管の成分が元になって出来るできものやアザになります。

「赤アザ」と呼ばれるものや、生まれてから早期に赤く盛り上がる乳児血管腫などが挙げられます。

「単純性血管腫」、「海綿状血管腫」、「被角血管腫」、「くも状血管腫」、「筋肉内血管腫」、「老人性血管腫」、「嚢胞状リンパ管腫」、「現局性リンパ管腫」・・・など様々な呼ばれ方がありますが、現在は病変の性質を考慮した国際血管腫・血管奇形学会(ISSVA)の考え方に基づいて、血管腫と血管奇形に分けて考える様になり、呼び方も統一されてきています。

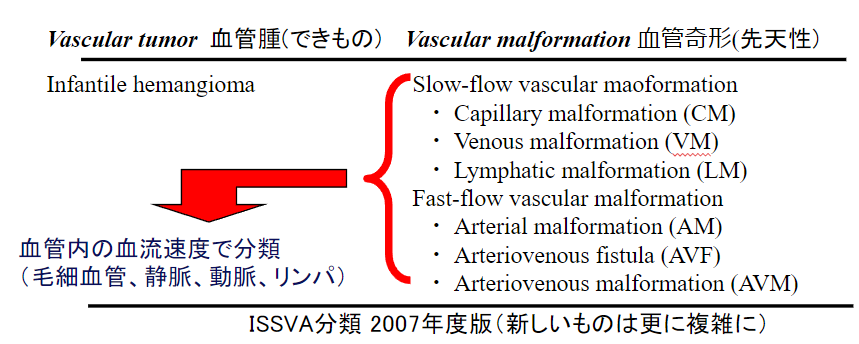

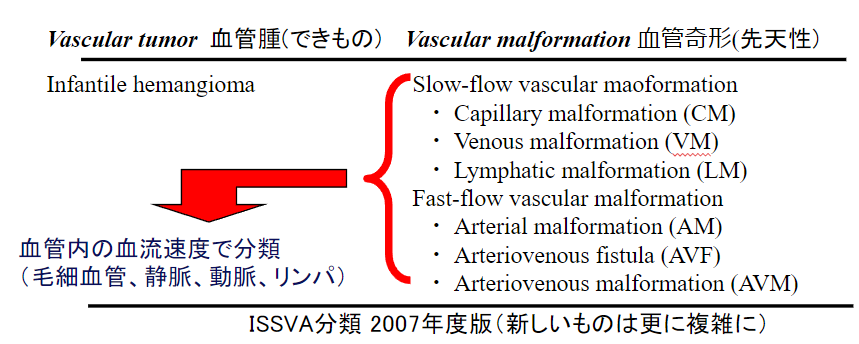

国際血管腫・血管奇形学会(ISSVA)分類

血管腫:Tumor (腫瘍)

血管の内皮細胞が増える腫瘍(できもの)

血管奇形:Malformation (先天性疾患)

血管や脈管がお腹の中で出来てくる時に、異常な形で形成され生じる形成異常。

異常を生じた血管や脈管の種類によって、毛細血管奇形、静脈奇形、動静脈奇形に分かれます。

血管腫

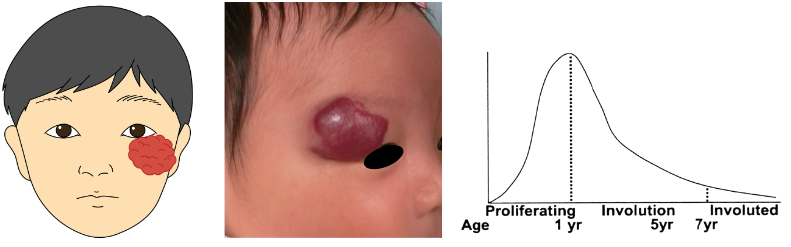

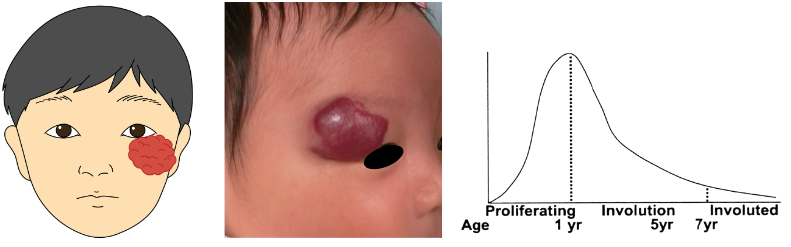

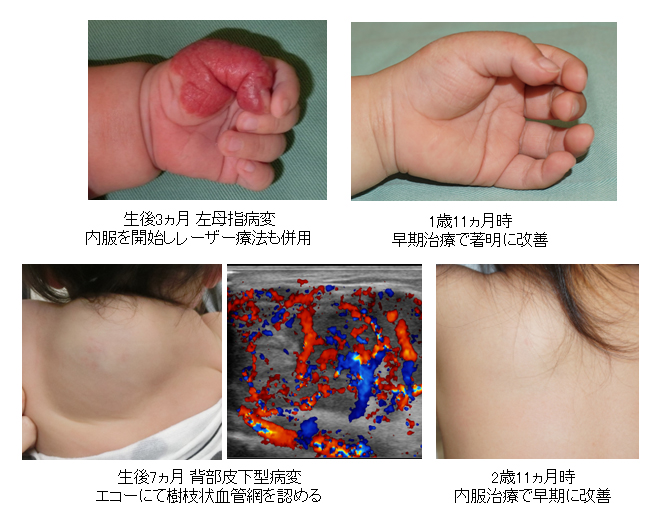

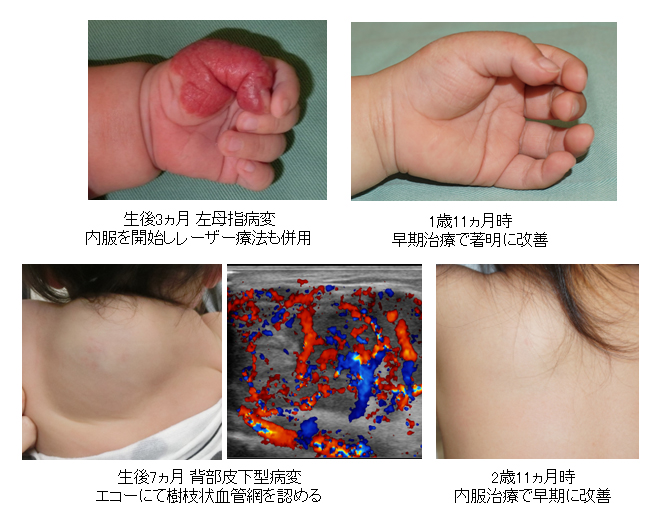

①乳児血管腫(Infantile hemangioma: IH)

旧来:いちご状血管腫(皮下型は海綿状血管腫)

血管内皮細胞の増殖が本態で、表面が鮮やかな隆起性腫瘤となります。

生後増殖してその後退縮へと形態を変化させるので、その状況によった治療方針の判断が必要になります。特に生後半年くらいまでは急速に増大することもあり注意が必要です。

治療には、レーザー療法、ドライアイス圧抵療法、プロプラノロール内服療法があります。プロプラノロールは、血圧を下げる降圧剤で、隆起の改善にとても効果があります。

目立つ部位にある大きなものについては、積極的に内服薬を使用する様になっていますが、色の残る場合などもあり、レーザー療法との併用が検討されています。

最終的に瘢痕が残る場合には、切除する手術を検討します。

林礼人/大原國章 こどものあざとできもの —診断力を身につけるー 2020 より

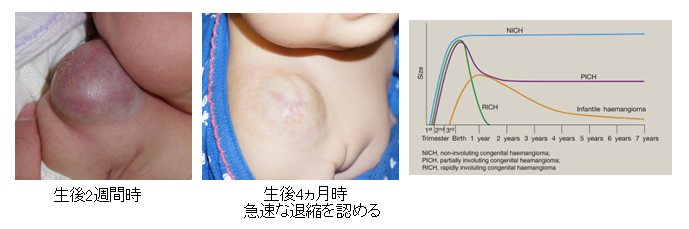

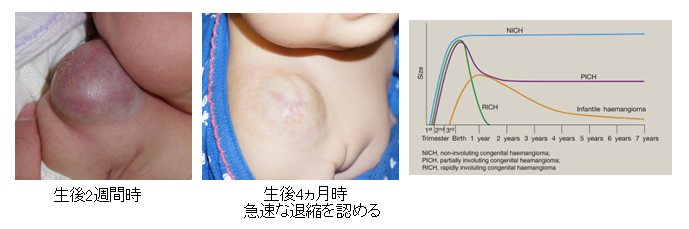

②先天性血管腫(Congenital hemangioma: CH)

胎生期に増殖ピークを迎えた特殊型で3つに分けられる

RICH(Rapidly imvoluting congenital hemangioma)‥出生後急速に退縮

PICH(partially involuting congenital hemangioma)‥一部退縮を生じる

NICH(noninvoluting congenital hemangioma)‥増殖傾向を示さない

右肩部RICH

林礼人/大原國章 こどものあざとできもの —診断力を身につけるー 2020 より

③その他

Tufted angioma (房状血管腫): 扁平隆起性の浸潤局面

Kaposiform hemangioendothelioma(カポジ肉腫様血管内皮腫)

*疼痛や圧痛、凝固異常(Kassabach-Merrit現象合併)を伴うこともあります。

内服薬や外用薬の有効性が現在検討されています。

林礼人/大原國章 こどものあざとできもの —診断力を身につけるー 2020 より

血管奇形

①低流速血管奇形(slow-flow vascular malformation)

a)毛細血管奇形(Capillary malformation: CM)

旧来:単純性血管腫、毛細血管拡張症

真皮浅層での毛細血管の拡張。出生時から存在する境界明瞭な紅斑で終生持続し、加齢に伴って色調が濃くなったり、肥厚し隆起することもあります。

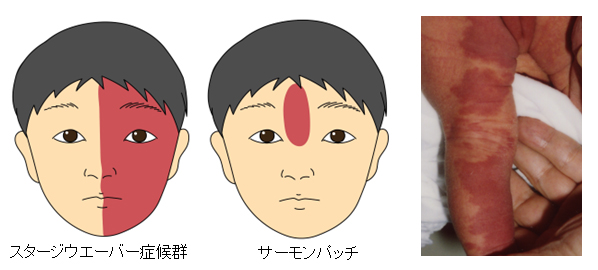

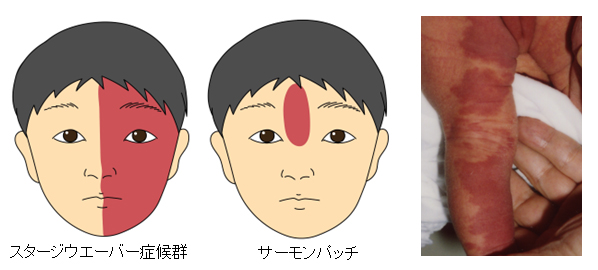

中には特殊なタイプもあり、自然に消退するSalmon patchと言われるものや、Sturge-Weber症候群やKlippel-Trenaunary-Weber症候群の様な症候群のひとつの症状として表れることもあります。

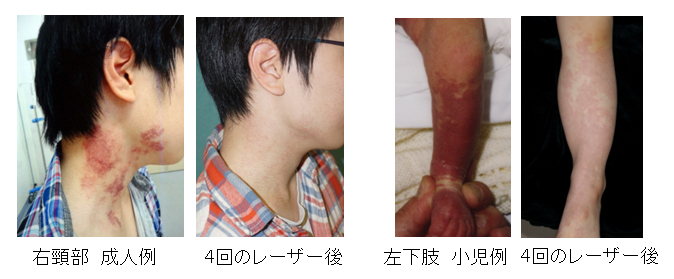

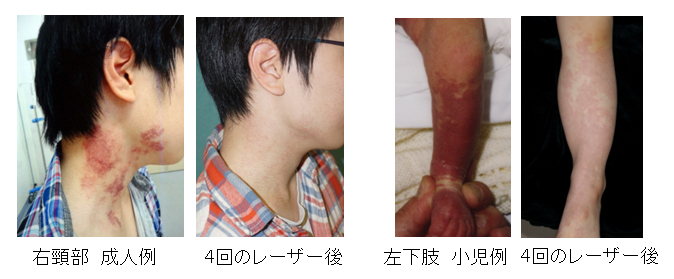

治療は、レーザー治療が主で、状況によって切除術を行う場合もあります。

*レーザー照射の前後には充分な遮光が必要になります。

*レーザー照射を行っても、全く色素が消失するということはなく、経時的に増強するので、良い状態でコントロールすることが目標になります。

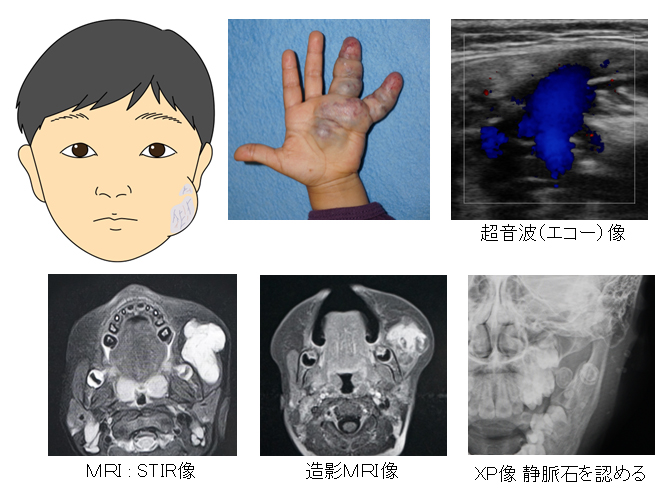

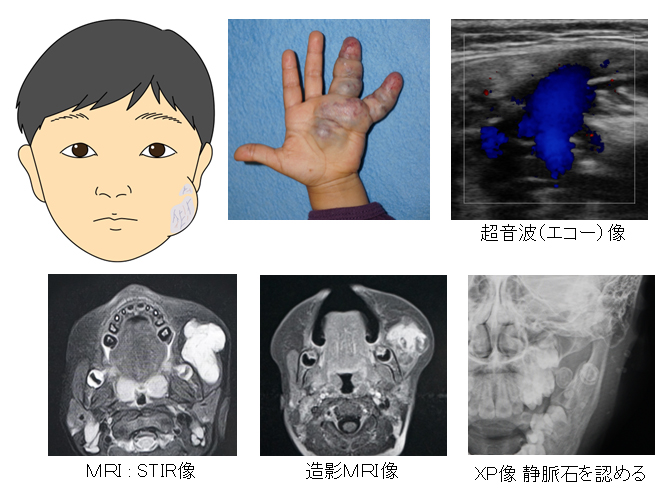

b)静脈奇形(Venous malformation: VM)

旧来:海綿状血管腫など

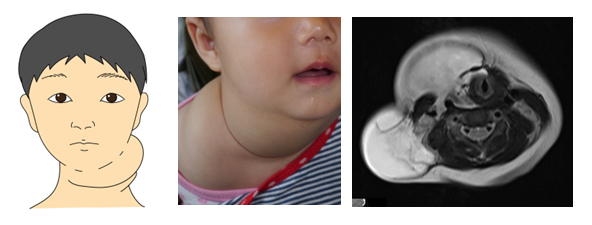

皮膚の少し深いところに血管の固まりが出来る状態で、血管平滑筋が単層化して収縮性を失い、異常伸展した静脈腔に血液が貯留するのが病態と言われています。

その時々で大きさが変わることが特徴のひとつですが、強い痛みや重さ・だるさを生じることもあり、診断にはレントゲンやエコー、(造影)MRIといった様々な画像の検査が必要になってきます。

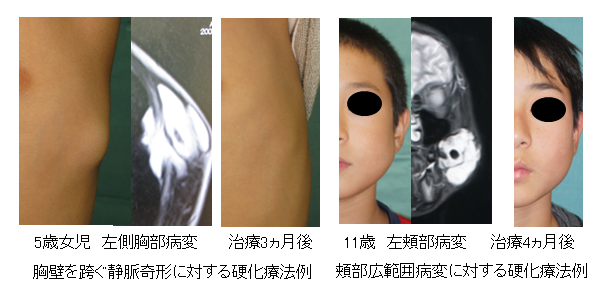

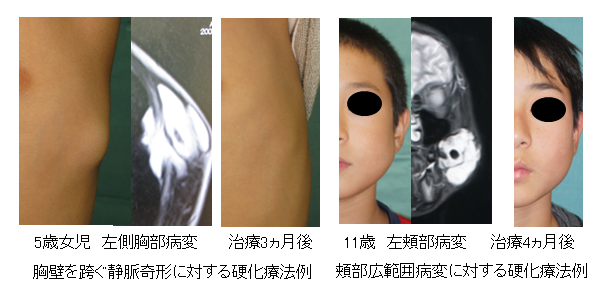

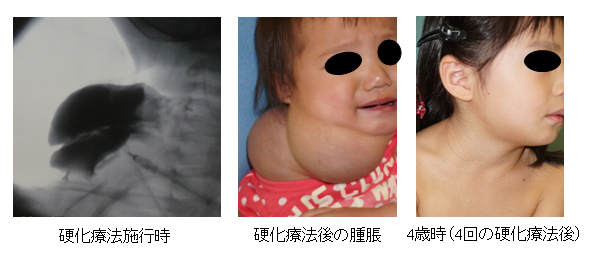

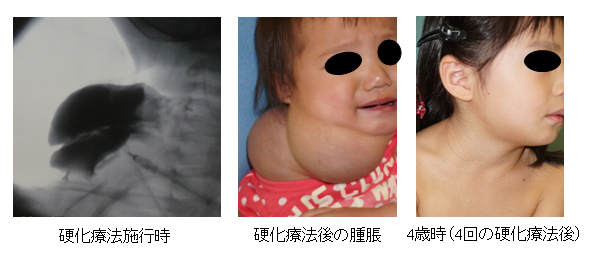

治療は、硬化療法といって特殊な薬をできものの中に注入して血管の溜まる 場所を潰す方法と異常のある血管の固まりを切除する手術の大きく2通りがあります。

硬化療法にはいくかの薬剤が用いられ、血管奇形の存在する部位や性状で、薬剤の使い分けを行っていきます。

胸壁を跨ぐ静脈奇形に対する硬化療法例

林礼人/大原國章 こどものあざとできもの —診断力を身につけるー 2020 より

c)リンパ管奇形(Lymphatic malformation : LM)

嚢胞状、海綿状リンパ管腫

リンパ管の異常により生じるできものにリンパ管腫があり、大きな袋を形成する嚢胞性病変と細かな袋で出来る海綿状、混合型に分けられます。

治療には硬化療法と切除術が行われますが、内服薬による治療も行われる様になり、注目を集めています。

②高流速血管奇形(fast-flow vascular malformation)

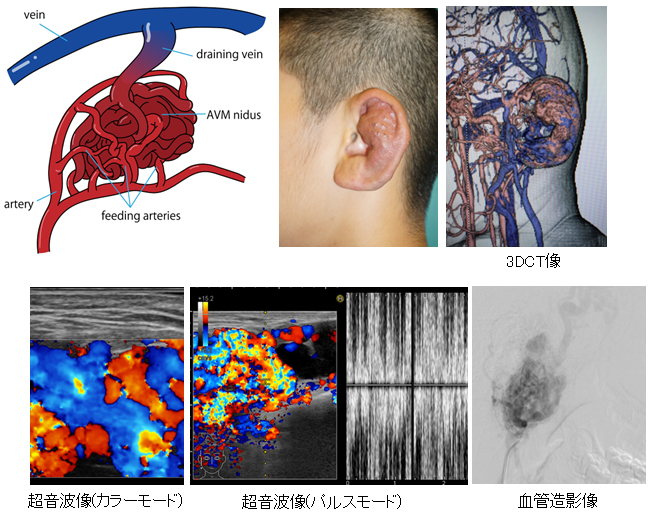

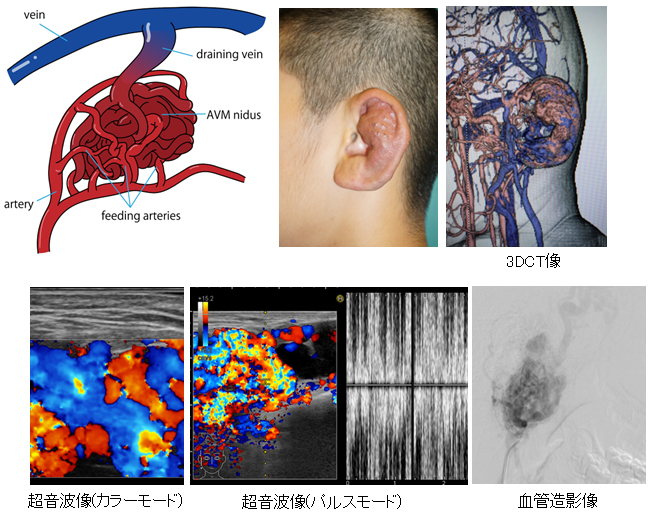

a)動静脈奇形(Arteriovenous malformation: AVM)

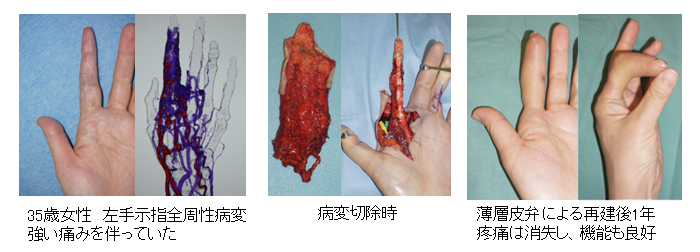

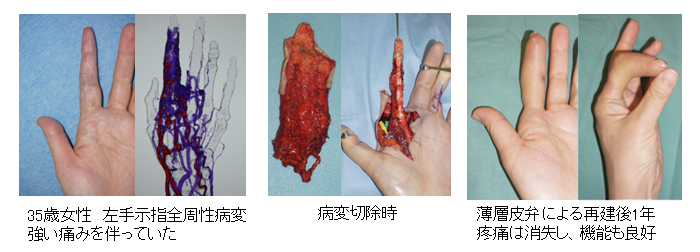

毛細血管を介さない動静脈の吻合異常で、胎生期の血管形成における動静脈の分化異常が原因といわれています。顔や手足に出来ることが多く、強い痛みを伴うことも多いため、治療が必要になってきます。

あまり変化が見られない時期もありますが、怪我やホルモンバランスの変化(妊娠)などをきっかけに急速に大きくなる場合もあるので(Shobingerの分類)、その状態にあわせた治療が必要になってきます。

b)動静脈瘻(Arteriovenous fistula: AVF)

c)動脈奇形(Arterial malformation: AM)

どのような状態になっているかを的確に判断するために、血管造影やMRI、3DCT, エコーといった様々な検査を行っていく必要があり、血管造影の検査では入院が必要になります(脳外科又は放射線科に依頼します)。

治療法は、主な栄養血管の塞栓術と切除術又は硬化療法を組み合わせて行うことが多く、非常に高度で繊細な技術が必要とされます。

塞栓術については脳外科又は放射線科の先生に依頼して共同で治療を行っていきます。

林礼人/大原國章 こどものあざとできもの —診断力を身につけるー 2020 より

③混合型血管奇形(complex-combined vascular malformation)

CVM, CLM, LVM, CLVM, AVM-LM, CM-AVM など。

クリッペル・トレノネー症候群

パークス・ウエーバー症候群

青色ゴムまり様母斑症候群

PROS, CLOVES症候群

などの症候群も存在します。

近年、原因遺伝子の同定などが進み、病変の原因となる因子を抑える薬物の開発も進んできています。

| 血管腫(Vascular tumors) | 血管奇形(Vascular malformation) | |

|---|---|---|

| 病因 | 血管内皮細胞の異常増殖 腫瘍性の’できもの’ | 動静脈、リンパ管の分化形成異常 血管の’かたち’、’でき方’の病気 |

| 種類及び分類 | いちご状血管腫先天性血管腫(NlCH, PICH, RICH) Tufted angioma | 低流速血管奇形 ・毛細血管奇形(Capillary malformation: CM) 単純性血管腫、くも状血管腫など ・静脈奇形(Venous malformation: VM) 海綿状血管腫など ・リンパ管奇形(Lymphatic malformation: LM)) 高流速血管奇形 ・動静脈奇形(Arleriovenous malformation: AVM) ・動静脈瘻 |

| 経過 | いちご状血管腫:増大後自然退縮 | 終生残存.徐々に増大 特にAVMで外傷、ホルモン変化で増大 |

| 検査 | 視診、超音波エコー、経過観察 いちご状血管腫: GLUT-1 | 視診、超音波エコー、造影MRl(VM,AVMで+) VM: X-P(静脈石)、AVM: CTangio,血管造影 |

| 治療 | Laser, Steroid 局注 ドライアイス圧抵 Propranolol内服、切除手術 | Laser、切除手術、硬化療法(VM, LM, AVM) 塞栓術(AVM) |

治療のタイミング

いちご状血管腫は、前述の通り生後1年くらいまで(特に生後3~6ヵ月)、急速に増大する時期がある為、治療が必要な顔面などでは、様子をみることをせずになるべく早く治療を開始すべきと最近は考えられています。

毛細血管奇形も同様で、レーザー治療は1歳未満となるべく早い時期から行う方が良いとされてきています。

静脈奇形については、生じている部位や症状によって治療時期が異なってきます。筋肉内に存在するものについては、強い硬化療法を行うと筋肉の拘縮を生じる為、乳児期には積極的な治療を行わないことが多く、使用する薬剤も限られます。

四肢の病変は圧迫療法である程度経過を見ることも出来ますが、強い痛みを生じる様になれば積極的に治療を検討していきます。また、手指病変においては切除術を検討することが多いです。

動静脈奇形については、症状が段階的に進行していくことが知られています(Shöbinger分類)。疼痛や潰瘍などを生じる様になる(Shöbinger分類のⅢ期)と治療が絶対的に必要ですが、治療時のコントロールが難しい場合もあり、その前段階のⅡ期で治療を開始するとより良いとする考え方もあります。

リンパ管腫については、決まったタイミングは無く、状況に応じ適宜治療を行っていきます。

| 第Ⅰ期 静止期 | 皮膚紅潮、発赤 |

|---|---|

| 第Ⅱ期 拡張期 | 異常拍動音の聴取、増大 |

| 第Ⅲ期 破壊期 | 疼痛、潰瘍、出血、感染 |

| 第Ⅳ期 代償不全期 | 心不全 |

血管腫の治療(まとめ)

血管腫の代表であるいちご状血管腫の治療は、以前はwait & seeといって何もせずに自然に小さくなるのを待つことが主流でしたが、急速に増大することもあり、近年ではなるべく早い時期から色素レーザーを照射することが、特に顔面などの露出部では一般的に行われてきています。

しかし、レーザーは光が深いところまでは届かない為、大きくなる傾向が強いものには、血圧を下げる薬のひとつ(プロプラノロール)が非常に効果的であることが判明し、症例を選んで使用されています。

血管奇形の治療については、そのタイプによって治療法が異なってきます。

毛細血管奇形には、レーザー治療が有効ですが、1歳未満と早期からの治療がより効果的とされます。ただし、年齢とともに色調が濃くなることが多い為、継続的な治療が必要になってきます。

静脈奇形には、病変を切り取る切除手術と血液が溜まる内腔を薬で潰す硬化療法の大きく2つの治療法があります。

切除術は確実に病変を取り除くことが可能で、根治が期待出来ますが、傷跡が残ります。

それに対し硬化療法は手術の傷跡は作りませんが、緩和療法となるため、根治は難しく、何度か行なわなくてはならなかったり、薬の副作用を生じることがあります。四肢に存在するものは、弾性ストッキングなどで圧迫することにより血液の貯留が減少し、症状が軽くなる傾向にあります。

動静脈奇形には、病変を形成する‘短絡路’を無くすことが必要になりますが、しばしば治療に難渋します。

切除をしようとしても出血が多量でコントロール出来なくなる場合もあるため、できものを主に栄養している血管を詰めて(塞栓術)、流速を落とした上で切除手術や硬化療法を行なうことが一般的です。

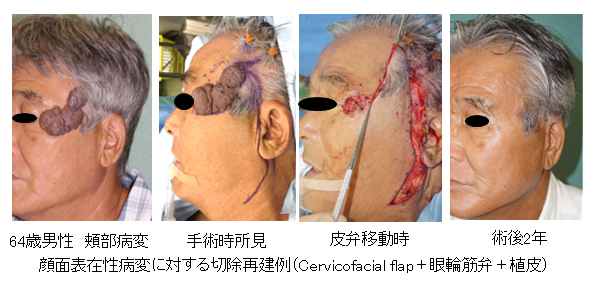

また、 ‘短絡路’の完全切除が必要となるため、大きな傷跡を残すことが多く、大がかりな再建術を要することもしばしばです。

硬化療法と塞栓術を組み合わせて治療を行っていくこともありますが、合併症を生じやすいため、複数回に分けて慎重に治療を行っていきます。

治療の難易度は高く、放射線科や脳外科の先生などと合同で治療を行わなくてはならないことが多く、総合的な治療が必要になります。