YCUフードシェア

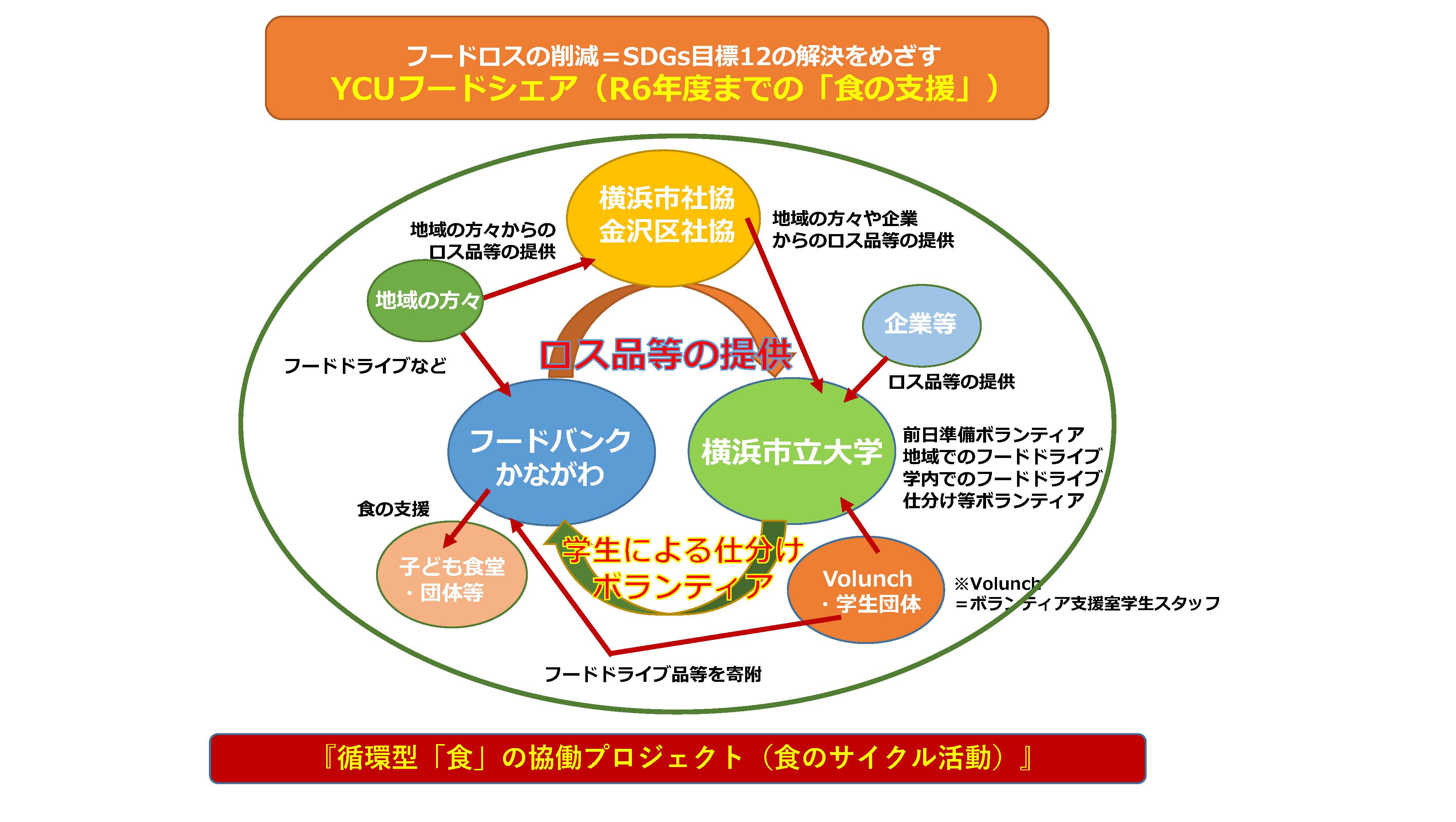

横浜市立大学では2025年度より、食品ロス削減に貢献するため、全学生を対象とした「YCUフードシェア」を実施しています。

在学生であれば誰でも受け取ることができ、受け取って消費することで食品ロス削減に貢献できます。

廃棄予定の食品は、2024年度で終了した「食の支援」以来ご支援いただいている公益社団法人フードバンクかながわ、株式会社オーバーシーズをはじめ、企業や団体、地域の方々などから提供いただき、実施しています。

参加した学生からは、

「こんなにたくさんの食品が廃棄されてしまうのはもったいないし、受け取ることができて良かったです。今後も参加したいと思いました。」

「まだまだ食べられるものが廃棄予定と聞き、驚いています。自分の生活も見直さなくてはと改めて思いました。(必要な分だけ買う、手前取りなど)」

といった声が寄せられています。

在学生であれば誰でも受け取ることができ、受け取って消費することで食品ロス削減に貢献できます。

廃棄予定の食品は、2024年度で終了した「食の支援」以来ご支援いただいている公益社団法人フードバンクかながわ、株式会社オーバーシーズをはじめ、企業や団体、地域の方々などから提供いただき、実施しています。

参加した学生からは、

「こんなにたくさんの食品が廃棄されてしまうのはもったいないし、受け取ることができて良かったです。今後も参加したいと思いました。」

「まだまだ食べられるものが廃棄予定と聞き、驚いています。自分の生活も見直さなくてはと改めて思いました。(必要な分だけ買う、手前取りなど)」

といった声が寄せられています。