先端成人看護学

先端成人看護学とは

2022年度より新たに「先端成人看護学分野」(教授・千葉由美)と名称が変更となった。本分野では、病院といった療養の場からはじまり、在宅など様々な療養の場における成人期、老年期特有の疾患を有する患者および家族の方々への先端的・集学的医療といった積極的治療から人生終末期までの医療現場における課題の探求と解決を図る。標準治療に伴う看護のみならず、特に急性症状を有する状態からの回復・療養過程にある患者およびその家族に対して、外科・内科を含む包括的看護の体系化を目指す。特に重視しているのは、先端的・先駆け医療における看護ケアの可視化であり、(1)臨床課題の把握、(2)要因分析、(3)プロトコル、ガイドライン作成、(4)介入実施、(5)効果評価といったプロセスを段階に踏むことで、臨床への還元(一般化、汎用化)をはかる。

教員の主テーマは、重症患者を対象とした摂食嚥下障害看護と臓器移植・再生医療看護であるが、対象疾患は、循環器系、呼吸器系をはじめ、消化器系等の全ての疾患である。近年の医療の進歩に伴い、再生医療にも重視されている炎症ならびに免疫機能を考慮した併存疾患や合併症管理などといった全身管理およびQOLの高い生活の維持、再獲得(社会復帰)が必要とされてきていることから、包括的、全人的アプローチ、多職種医療の視点を重視する。

さらに、具体的実践については、国際的視野をもって地域社会ニーズに応えるべく戦略的医療・看護のあり方を探求し、高度看護実践における新たな技術・システムの開発が可能な研究者・教育者、さらには臨床において実装できる高度看護実践の体系化を目指す。先駆的取り組みのために国内外の医療事情に鑑み、必要とあれば海外で関連する医療現場の視察や海外研究者との協働も検討しながら開拓を進める。なお、本分野では、特別研究コース(一般)をコース選択することができる。

教員の主テーマは、重症患者を対象とした摂食嚥下障害看護と臓器移植・再生医療看護であるが、対象疾患は、循環器系、呼吸器系をはじめ、消化器系等の全ての疾患である。近年の医療の進歩に伴い、再生医療にも重視されている炎症ならびに免疫機能を考慮した併存疾患や合併症管理などといった全身管理およびQOLの高い生活の維持、再獲得(社会復帰)が必要とされてきていることから、包括的、全人的アプローチ、多職種医療の視点を重視する。

さらに、具体的実践については、国際的視野をもって地域社会ニーズに応えるべく戦略的医療・看護のあり方を探求し、高度看護実践における新たな技術・システムの開発が可能な研究者・教育者、さらには臨床において実装できる高度看護実践の体系化を目指す。先駆的取り組みのために国内外の医療事情に鑑み、必要とあれば海外で関連する医療現場の視察や海外研究者との協働も検討しながら開拓を進める。なお、本分野では、特別研究コース(一般)をコース選択することができる。

- 重症成人系疾患の合併症管理・症状マネジメント(摂食嚥下障害を含む)に関連する研究

- 先端的・集学的医療(移植・再生医療看護を含む)に関する研究

- 早期リハビリテーションプログラムの開発に関する研究

- 急性症状を有する重症患者への実践および支援システムに関する研究

- 高度看護実践家養成のためのマネジメント能力向上に関する研究

- 重症・希少疾患患者・家族に対する先端・継続医療に関する研究

- そのほか、成人・高齢者系疾患に関連した研究

大学院授業・博士前期・後期課程

【博士前期・後期共通】

・看護研究方法論演習(1年通年)1単位(30時間)(前期)

・看護学研究論演習(1年通年)1単位(30時間)(後期)

【博士前期】

・先端成人看護学特講Ⅰ(1年前期)2単位(30時間)

・先端成人看護学特講Ⅱ(1年後期)2単位(30時間)

・先端成人看護学特講Ⅲ(1年後期)2単位(30時間)

・先端成人看護学演習Ⅰ(1年前期)2単位(30時間)

・先端成人看護学演習Ⅱ(1年後期)2単位(30時間)

・先端成人看護学特別演習(2年通年)4単位(120時間)

・先端成人看護学特別研究(2年通年)8単位(240時間)

【博士後期】

・機能再生看護学特講(1年前期)2単位(30時間)

・機能再生看護学演習(1年後期)2単位(60時間)

・機能再生看護学研究Ⅰ(1年後期)2単位(60時間)

・機能再生看護学研究Ⅱ(2年通年)2単位(60時間)

・機能再生看護学研究Ⅲ(3年通年)4単位(120時間)

2025.3 学部・大学院ゼミ生の集まり

2025.3 国立台湾大学の皆様の訪問(摂食嚥下障害関連)

~横浜市立大学附属病院の看護部、リハビリテーション部、栄養部他、多くの皆様にご協力を頂きました!~

・看護研究方法論演習(1年通年)1単位(30時間)(前期)

・看護学研究論演習(1年通年)1単位(30時間)(後期)

【博士前期】

・先端成人看護学特講Ⅰ(1年前期)2単位(30時間)

・先端成人看護学特講Ⅱ(1年後期)2単位(30時間)

・先端成人看護学特講Ⅲ(1年後期)2単位(30時間)

・先端成人看護学演習Ⅰ(1年前期)2単位(30時間)

・先端成人看護学演習Ⅱ(1年後期)2単位(30時間)

・先端成人看護学特別演習(2年通年)4単位(120時間)

・先端成人看護学特別研究(2年通年)8単位(240時間)

【博士後期】

・機能再生看護学特講(1年前期)2単位(30時間)

・機能再生看護学演習(1年後期)2単位(60時間)

・機能再生看護学研究Ⅰ(1年後期)2単位(60時間)

・機能再生看護学研究Ⅱ(2年通年)2単位(60時間)

・機能再生看護学研究Ⅲ(3年通年)4単位(120時間)

2025.3 学部・大学院ゼミ生の集まり

2025.3 国立台湾大学の皆様の訪問(摂食嚥下障害関連)

~横浜市立大学附属病院の看護部、リハビリテーション部、栄養部他、多くの皆様にご協力を頂きました!~

大学院生

【博士前期課程 修了生】

| 氏 名 | キャリア・テーマ・コメント等 |

| 田邊 渉 (たなべ しょう) 2022年度入学 2023年度修了  |

●経歴 慶應義塾大学 看護医療学部 (看護学・学士) ●テーマ 『手術室における器械出し看護師の看護実践とその関連要因』 ●コメント ゼミではCNS(専門看護師)・CN(認定看護師)ほか様々な高度看護実践家の講師の方々から直接ご講義頂き、高度実践看護師の役割について学んでいます。自身も手術室での臨床経験から抱いた疑問について研究し、ゆくゆくは看護師のより良い現任教育に繋げたいと考えています。皆さんも是非いっしょに学びましょう。 ●2024、2025年度:看護大学教員 |

| 劉 香香 (りゅう かか (しゃんしゃん)) 2023年度入学 2024年度修了  |

●経歴 中国 西安交通大学城市学院看護学部看護学科(看護学・学士) ●テーマ 『心不全患者における嚥下機能と骨格筋に関する研究』 ●コメント 病棟勤務の中で、摂食・嚥下障害に関心を持つことをきっかけとして、大学院に進学することを決めました。 現在、高度実践看護をめぐって看護の学びを展開しています。本看護学専攻で、臨床での最新の先端医療や看護理念に触れられ、今まで知らない看護の世界は目の前に広がっているなと実感しています。 大学院での研究は楽にできることではないが、いろいろなことの修得を期待しております。看護師として、様々な視点で看護そのものは何ですかを理解し、根拠が明瞭で、質の高い看護を学んで、今後の看護実践や教育などに繋げていきたいと思います。 ●2025年度:横浜市立大学大学院 博士後期課程1年 |

【博士前期課程 在学生】

| 氏 名 | キャリア・テーマ・コメント等 |

| 劉 金辰 (りゅう きんしん) 2025年度入学 |

●経歴 中国 ●テーマ(仮) 『摂食嚥下機能に関する研究』 ●コメント (作成中) |

【博士後期課程 在学生】

| 氏 名 | キャリア・テーマ・コメント等 |

| 劉 香香 (りゅう かか (しゃんしゃん)) 2025年度入学  |

●経歴 中国 西安交通大学城市学院看護学部看護学科(看護学・学士) 日本 横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻 博士前期課程(看護学・修士) ●テーマ(仮) 『心不全患者における嚥下機能に関する研究』 ●コメント (作成中) |

非常勤講師(2025年度)

本分野では、臨床での最新の先端医療を学び、広い視野を育み、現在の医療状況において最優先となる臨床問題を見出し、解決に向けて研究・教育活動の推進を図るために、多くの非常勤講師の先生方にご講義を頂く。大学附属病院に勤務する外科、内科、集中治療室の医師(心臓血管外科・脳神経外科・消化器外科・救急・ICU専属・口腔外科・整形外科・泌尿器・循環器内科・内分泌・膠原病)、看護師(専門看護師・診療看護師・特定行為研修後の看護師(特定看護師)・認定看護師、移植コーディネーターなど)、理学療法士(ICU・心臓)、臨床工学士のほか、他大学の教授、弁護士といった有識者の先生方にご協力を得て授業を展開している。

・横浜市立大学附属病院

・横浜市立大学附属市民総合医療センター

・東京大学附属病院

・順天堂大学附属病院

・ペンシルバニア大学附属病院

・シャリテ・ベルリン医科大学附属病院

・アンセム・ブルー・クロス・ケーレロン

・東京科学大学

・札幌市立大学

・MLIP(エムリップ)経営法律事務所

・阪本・馬渕法律事務所

・横浜市立大学附属病院

・横浜市立大学附属市民総合医療センター

・東京大学附属病院

・順天堂大学附属病院

・ペンシルバニア大学附属病院

・シャリテ・ベルリン医科大学附属病院

・アンセム・ブルー・クロス・ケーレロン

・東京科学大学

・札幌市立大学

・MLIP(エムリップ)経営法律事務所

・阪本・馬渕法律事務所

EBN/EBP(Evidence Based Nursing, Evidence Base Practice)とEBN/EBPでは補えない新たな臨床問題を解決できる研究や実践を可能とする看護職の育成を目指しています。

留学時の様子(School of Nursing, University of Pennsylvaniaにて)

*左からProf. Afef I. Meleis(当時:Dean), Yumi Chiba, Prof. Marjorie Muecke

*左からProf. Afef I. Meleis(当時:Dean), Yumi Chiba, Prof. Marjorie Muecke

先端成人看護学領域の研究紹介(一部)

本分野では、病院や地域医療における成人期、あるいは向老期、老年期の重症患者および家族に対する臨床研究をはじめとし、幹細胞や動物実験等も行っています。いずれも多施設共同で研究を進めています。

摂食嚥下のスクリーニング・評価(一部)

1)改訂水のみテスト(標準化テスト)

ベッドサイドスクリーニングの一つで摂食嚥下障害を有する患者様への臨床研究を進める際に、必要となる技術です。患者様に対して実際に行うためにはマンツーマンでの訓練を要します。(千葉・解説)

ベッドサイドスクリーニングの一つで摂食嚥下障害を有する患者様への臨床研究を進める際に、必要となる技術です。患者様に対して実際に行うためにはマンツーマンでの訓練を要します。(千葉・解説)

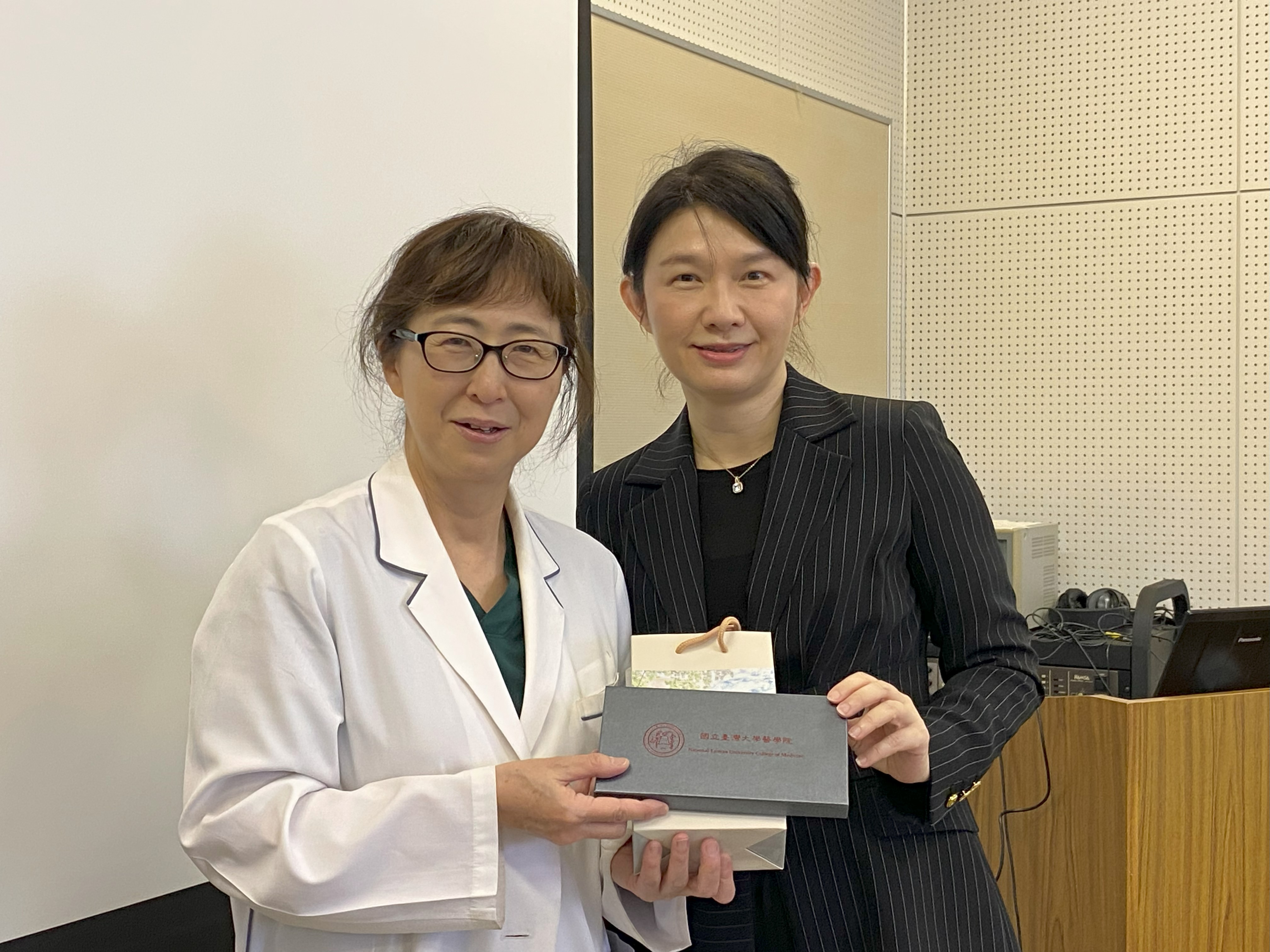

2)VF評価 (正常像(左)と誤嚥像(右)) (東京医科歯科大学・戸原玄教授より写真提供)

VF下では、録画したスクリーンの鮮明度がレントゲン室のモニターより落ちるため、実際にレントゲン室で患者様の状況を見ながら、読影を進めることが重要となります。モニターを見ながらの瞬時の臨床判断を行えるようになるためには、摂食嚥下のメカニズムを理解し、さらに異常所見の有無や動態を瞬時にみれることが重要で、そのための訓練が必要です。(千葉・解説)

VF下では、録画したスクリーンの鮮明度がレントゲン室のモニターより落ちるため、実際にレントゲン室で患者様の状況を見ながら、読影を進めることが重要となります。モニターを見ながらの瞬時の臨床判断を行えるようになるためには、摂食嚥下のメカニズムを理解し、さらに異常所見の有無や動態を瞬時にみれることが重要で、そのための訓練が必要です。(千葉・解説)

3)VE評価(咽頭残留像) (東京医科歯科大学・戸原玄教授より写真提供)

梨状陥凹ならびに食道入口部に残留が見られ、咽頭部のクリアランスが悪いことがわかります。通常、VEも動画所見となりますので、何が生じているかを瞬時に見立てる必要があります。(千葉・解説)

梨状陥凹ならびに食道入口部に残留が見られ、咽頭部のクリアランスが悪いことがわかります。通常、VEも動画所見となりますので、何が生じているかを瞬時に見立てる必要があります。(千葉・解説)

4)咳テスト (1%クエン酸ナトリウム水溶液を用い咳嗽反射を確認)

咳反射の有無を確認するために用いられる方法で、携帯式のウルトラネブライザーを使用することで、確認をすることが可能です。(千葉・解説)

咳反射の有無を確認するために用いられる方法で、携帯式のウルトラネブライザーを使用することで、確認をすることが可能です。(千葉・解説)

幹細胞研究に用いられる技術(一部)

5)麻酔後、気管挿管し、固定(左) 人工呼吸器下で開胸(右)

*ヒトの場合と同様に、麻酔管理、開胸、結紮、閉胸などを行います。実施者:千葉

心筋梗塞モデルは、動物への麻酔導入、開胸、動いている心臓の冠動脈を傷つけることなく、また心内膜を貫通させることなく(失血するため)(心筋の厚み0.7mm程度の間を)針付き糸で結紮して、作製します。すべてにおいての理解が必要であり、成功率は90%以上が求められることから、高い技術と継続的な訓練が必要です。(千葉・解説)

*ヒトの場合と同様に、麻酔管理、開胸、結紮、閉胸などを行います。実施者:千葉

心筋梗塞モデルは、動物への麻酔導入、開胸、動いている心臓の冠動脈を傷つけることなく、また心内膜を貫通させることなく(失血するため)(心筋の厚み0.7mm程度の間を)針付き糸で結紮して、作製します。すべてにおいての理解が必要であり、成功率は90%以上が求められることから、高い技術と継続的な訓練が必要です。(千葉・解説)

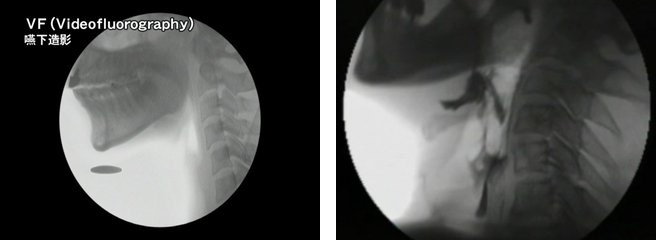

6)培養している細胞の観察(左) 顕微鏡下での細胞の様子(右)

心臓・肺移植をはじめとする重症疾患患者の継続医療に関する研修

(米国テンプル大学附属病院)

米国フィラデルフィアに位置しており、フィラデルフィアには大学や大きな病院がいくつも存在します。その病院の中の一つです。なお、ペンシルバニア大学もフィラデルフィアにあります。

米国フィラデルフィアに位置しており、フィラデルフィアには大学や大きな病院がいくつも存在します。その病院の中の一つです。なお、ペンシルバニア大学もフィラデルフィアにあります。

附属病院手術室の見学(左)病理検体の取り扱い場面の見学(右) ※豊田吉哉先生と一緒に。Photo with Pro.Yoshiya Toyoda

附属病院手術室の見学(左)病理検体の取り扱い場面の見学(右) ※豊田吉哉先生と一緒に。Photo with Pro.Yoshiya Toyoda

病棟での患者のディスカッション(NP:Nurse Practitionerと栄養士)

病棟での患者のディスカッション(NP:Nurse Practitionerと栄養士)

医師とNPの病棟ラウンド (左) 肺移植カンファレンスの様子(右)

医師とNPの病棟ラウンド (左) 肺移植カンファレンスの様子(右)

SLP(Speech Language Pathologist)(左) VF(Videofluorographyの見学)(右)

SLP(Speech Language Pathologist)(左) VF(Videofluorographyの見学)(右)

PA(Physician Assistant)と一緒に。

PA(Physician Assistant)と一緒に。

共同・連携・協力機関(就任後〜現在に至るまで)

研究(PIのみ掲載)

- 東京大学

- 東京医科歯科大学

- 大阪大学

- 北海道大学

- 東北大学

- 九州大学

- 東京女子医科大学

- 札幌医科大学

- 茨城県立医療大学

- 北海道医療大学

- 日本大学

- 埼玉医科大学

- 秀明大学

- 常盤大学

- 聖路加国際大学

- 防衛医科大学校

- 早稲田大学

- 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所

- 独立行政法人水産研究・教育機構 中央水産研究所

- 横浜市立大学附属病院

- 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院

- 国立国際医療研究センター病院

- Temple University, Cardiovascular Research Center(米国):国際共同研究

- Temple University Hospital(米国):国際共同研究

- The University of Pennsylvania Hospital(米国):国際共同研究

- University of Kentucky(米国):国際共同研究(予定)

Prof. Steven R Houser(右)

(2016-2017・AHA president)と

Houser Lab.にて(左・千葉)

(2016-2017・AHA president)と

Houser Lab.にて(左・千葉)

Prof. Yoshiya Toyodaと

Temple University Hospitalの

医局にて(右・千葉)

Temple University Hospitalの

医局にて(右・千葉)

ご協力頂いている医師の先生方(心臓血管外科)

左:豊田吉哉教授・テンプル大学(米国)

右:小野稔教授・東京大学(日本)

(第87回日本循環器学会学術集会 2023年3月日本)

左:豊田吉哉教授・テンプル大学(米国)

右:小野稔教授・東京大学(日本)

(第87回日本循環器学会学術集会 2023年3月日本)

ご協力頂いている医師の先生方(心臓血管外科)

左:豊田吉哉教授・テンプル大学(米国)

右:宮川繁教授・大阪大学(日本)

(第87回日本循環器学会学術集会 2023年3月日本)

左:豊田吉哉教授・テンプル大学(米国)

右:宮川繁教授・大阪大学(日本)

(第87回日本循環器学会学術集会 2023年3月日本)

お問合せ先:先端成人看護学分野 教授 千葉由美

![]() 045-787-2564(ダイヤルイン)

045-787-2564(ダイヤルイン)