脳血管障害

担当:坂田 勝巳(准教授、部長、日本頭蓋底外科学会評議委員)、堀 聡、下吹越 航

脳血管疾患に対しては、開頭手術と脳血管内治療を両立し、良好な成績をおさめています。

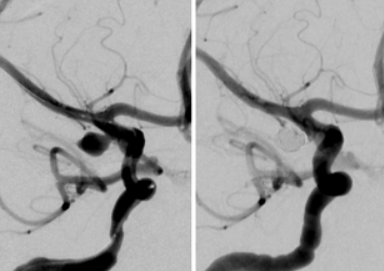

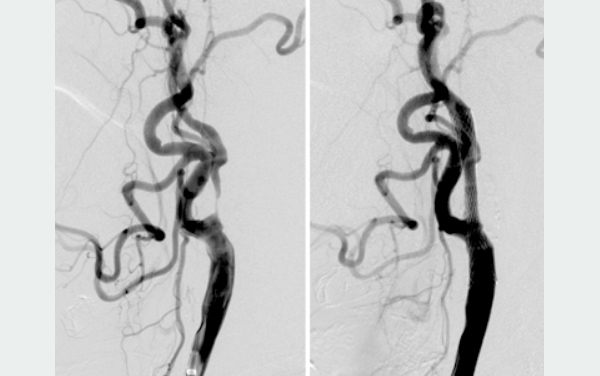

脳動脈瘤

脳動脈瘤は、くも膜下出血で発症する破裂脳動脈瘤と未破裂脳動脈瘤に大別されます。MRAや造影検査(造影CT、脳血管撮影)で動脈瘤の部位やサイズ、形状を詳しく調べ、破裂予防の治療が必要と判断された場合、クリッピング術またはコイル塞栓術を行っています。どちらの治療が適しているか、症例ごとに開頭手術および血管内治療の専門医が十分検討した上で決定しています。また、複雑な動脈瘤に対してもバイパスを併用したクリッピング術、バルーンやステントなどのアシストテクニックを駆使したコイル塞栓術を実施しています。

-

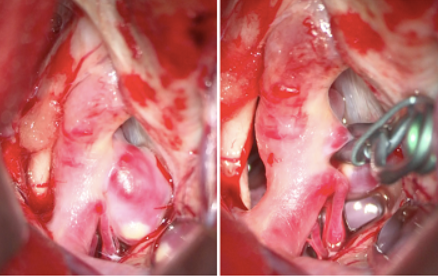

クリッピング術

-

コイル塞栓術

頚動脈狭窄症

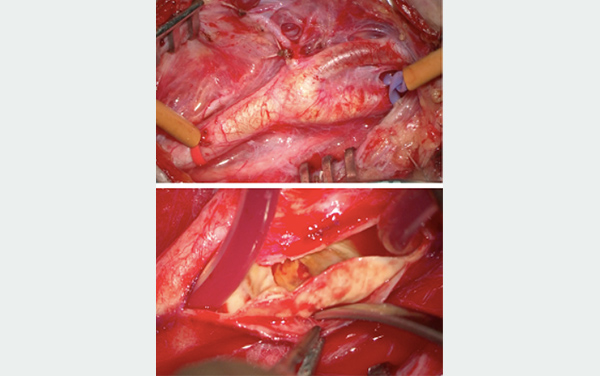

頚動脈狭窄症は頚動脈の血管壁にプラークと呼ばれる動脈硬化巣が形成された状態で、脳梗塞発症の原因となります。将来的に脳梗塞を発症する危険性が高いと判断された場合(無症候性)、また実際に脳梗塞を発症した場合(症候性)、内科治療に加えて外科治療が選択されます。狭窄病変の位置や長さ、プラークの性状を元に直達手術および血管内治療の専門医が十分検討した上で、頚動脈内膜剥離術(CEA)または頚動脈ステント留置術(CAS)を症例ごとに選択して実施しています。

-

頚動脈内膜剥離術

-

頚動脈ステント留置術

脳動静脈奇形、硬膜動静脈瘻

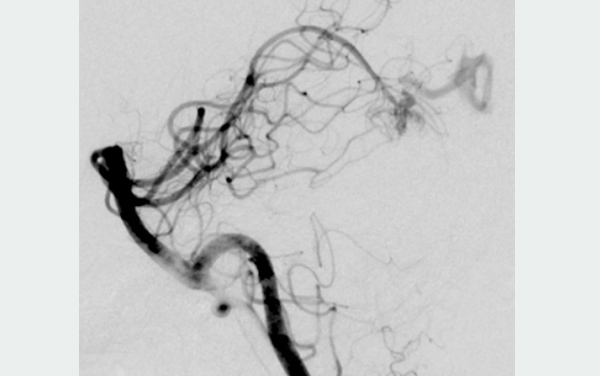

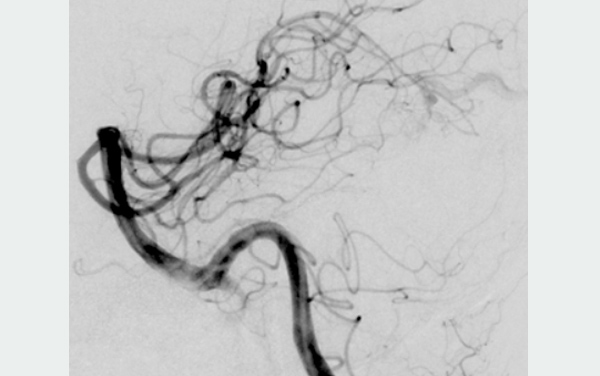

脳動静脈奇形および硬膜動静脈瘻はシャント疾患と呼ばれ、動脈と静脈が毛細血管を介さず、ナイダスという脆弱な血管(奇形)や硬膜を介して直接短絡を形成する稀な病気です。動静脈の圧勾配の関係で脳出血を発症する可能性があります。病態や重症度に応じて、直達手術および血管内治療を駆使して治療にあたっています。

脳動静脈奇形に対する塞栓術

その他

神経内科と協力体制のもと急性期脳梗塞に対する血栓回収療法、さらに脳腫瘍に対する術前の栄養血管塞栓術なども積極的に行っています。