大学院生の佐藤真菜さんが、環境バイオテクノロジー学会2025年度大会で優秀ポスター賞を受賞!

2025.08.12

- TOPICS

- 学生の活躍

石油に含まれる発がん性物質を分解する異種細菌同士が共に定着する機構を発見

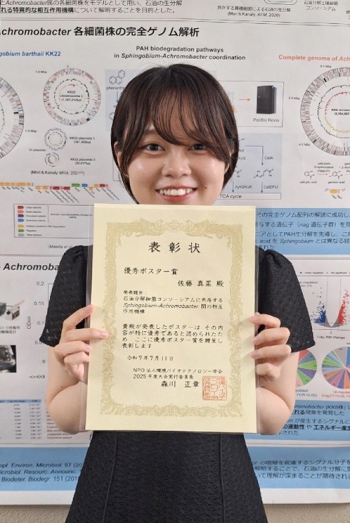

生命ナノシステム科学研究科 博士前期課程1年(微生物生態学研究室 所属)の佐藤 真菜さんが、2025年7月10日〜11日に北海道大学で開催された環境バイオテクノロジー学会2025年度大会において、優秀ポスター賞を受賞しました。

佐藤真菜さん

佐藤真菜さん

受賞者

生命ナノシステム科学研究科 博士前期課程1年

微生物生体学研究室所属

佐藤 真菜さん

指導教員

生命ナノシステム科学研究科/理学部

微生物生態学研究室

守 次朗 准教授

受賞内容

環境バイオテクノロジー学会 2025年度大会

優秀ポスター賞

発表題目

石油分解細菌コンソーシアムに共存するSphingobium – Achromobacter 間の相互作用機構

生命ナノシステム科学研究科 博士前期課程1年

微生物生体学研究室所属

佐藤 真菜さん

指導教員

生命ナノシステム科学研究科/理学部

微生物生態学研究室

守 次朗 准教授

受賞内容

環境バイオテクノロジー学会 2025年度大会

優秀ポスター賞

発表題目

石油分解細菌コンソーシアムに共存するSphingobium – Achromobacter 間の相互作用機構

今回の発表内容について佐藤さんに解説していただきました。

石油に含まれる多環芳香族炭化水素(PAH)は、急性毒性と強い発がん性を有することから、環境中への流出・残留が問題視されています。私たちの研究室では、PAHを分解して栄養源として利用する能力をもつ微生物のはたらきについて研究する中で、優れたPAHの分解能力を発揮する土壌細菌コンソーシアム(異種細菌の群集)を得ることに成功しています。このコンソーシアムには少なくとも10種類の細菌が共存しており、それらの構成は、工場などから生じた石油による汚染を受けた実際の環境中で形成される微生物生態系を模したミクロなモデル系と考えることができます。本研究では、このコンソーシアム中で最も豊富に存在し、PAH分解の鍵となる役割を担うと考えられる2種類の細菌(SphingobiumとAchromobacter)を対象に、両者の間に見られる特異的な相互作用について調査しました。それぞれの細菌の培養試験と完全ゲノム解析、および網羅的な遺伝子発現解析の結果、PAHの分解を先導する「パイオニア細菌」であるSphingobiumが発するシグナルにAchromobacterが感応し、その増殖が促進される現象を発見しました。この発見は、石油汚染環境、特にPAHによる汚染に曝された環境において、その分解を担う異種の細菌同士がシグナル分子を介して共に定着する機構を有していることを示唆しており、将来的な石油汚染環境の修復技術への知見の応用が期待されます。

石油に含まれる多環芳香族炭化水素(PAH)は、急性毒性と強い発がん性を有することから、環境中への流出・残留が問題視されています。私たちの研究室では、PAHを分解して栄養源として利用する能力をもつ微生物のはたらきについて研究する中で、優れたPAHの分解能力を発揮する土壌細菌コンソーシアム(異種細菌の群集)を得ることに成功しています。このコンソーシアムには少なくとも10種類の細菌が共存しており、それらの構成は、工場などから生じた石油による汚染を受けた実際の環境中で形成される微生物生態系を模したミクロなモデル系と考えることができます。本研究では、このコンソーシアム中で最も豊富に存在し、PAH分解の鍵となる役割を担うと考えられる2種類の細菌(SphingobiumとAchromobacter)を対象に、両者の間に見られる特異的な相互作用について調査しました。それぞれの細菌の培養試験と完全ゲノム解析、および網羅的な遺伝子発現解析の結果、PAHの分解を先導する「パイオニア細菌」であるSphingobiumが発するシグナルにAchromobacterが感応し、その増殖が促進される現象を発見しました。この発見は、石油汚染環境、特にPAHによる汚染に曝された環境において、その分解を担う異種の細菌同士がシグナル分子を介して共に定着する機構を有していることを示唆しており、将来的な石油汚染環境の修復技術への知見の応用が期待されます。

佐藤 真菜さんのコメント

このたびは優秀ポスター賞をいただき、大変光栄に思います。守先生をはじめ、微生物生態学研究室の皆様、そして本研究にご助言とご協力を賜りましたRobert Kanaly教授に、心よりお礼申し上げます。

今回が初めての学会発表であり、緊張もありましたが、多くの方とのディスカッションを通じて新たなアイデアを得ることができました。また、環境汚染問題を考えるうえで、環境中における細菌の役割やその相互作用を理解することの重要性を改めて強く実感しました。この貴重な経験を励みに、さらなる研究の発展に向けてまい進して参ります。

指導教員 守 次朗 准教授のコメント

佐藤さん、このたびは優秀ポスター賞の受賞、誠におめでとうございます。

佐藤さんは本学の高大連携事業の連携先でもある横浜サイエンスフロンティア高校に在籍時から、微生物同士のコミュニケーション機構に興味を持ち、本学理学部に入学後は理数マスター育成プログラムを通じて、学部1年次から本研究テーマに取り組んできました。昨年度の優秀卒業論文・卒業研究発表表彰に続いて、今回、国内の専門家が集まる学会でもその成果が高く評価されることとなり、指導教員として非常に嬉しく思います。初めての学会発表でしたが、理数マスター育成プログラムでの研究成果発表の経験を活かし、堂々とした発表をしてくれました。次は研究成果を世界に発信すべく、頑張っていきましょう。

このたびは優秀ポスター賞をいただき、大変光栄に思います。守先生をはじめ、微生物生態学研究室の皆様、そして本研究にご助言とご協力を賜りましたRobert Kanaly教授に、心よりお礼申し上げます。

今回が初めての学会発表であり、緊張もありましたが、多くの方とのディスカッションを通じて新たなアイデアを得ることができました。また、環境汚染問題を考えるうえで、環境中における細菌の役割やその相互作用を理解することの重要性を改めて強く実感しました。この貴重な経験を励みに、さらなる研究の発展に向けてまい進して参ります。

指導教員 守 次朗 准教授のコメント

佐藤さん、このたびは優秀ポスター賞の受賞、誠におめでとうございます。

佐藤さんは本学の高大連携事業の連携先でもある横浜サイエンスフロンティア高校に在籍時から、微生物同士のコミュニケーション機構に興味を持ち、本学理学部に入学後は理数マスター育成プログラムを通じて、学部1年次から本研究テーマに取り組んできました。昨年度の優秀卒業論文・卒業研究発表表彰に続いて、今回、国内の専門家が集まる学会でもその成果が高く評価されることとなり、指導教員として非常に嬉しく思います。初めての学会発表でしたが、理数マスター育成プログラムでの研究成果発表の経験を活かし、堂々とした発表をしてくれました。次は研究成果を世界に発信すべく、頑張っていきましょう。