理数マスター育成プログラム

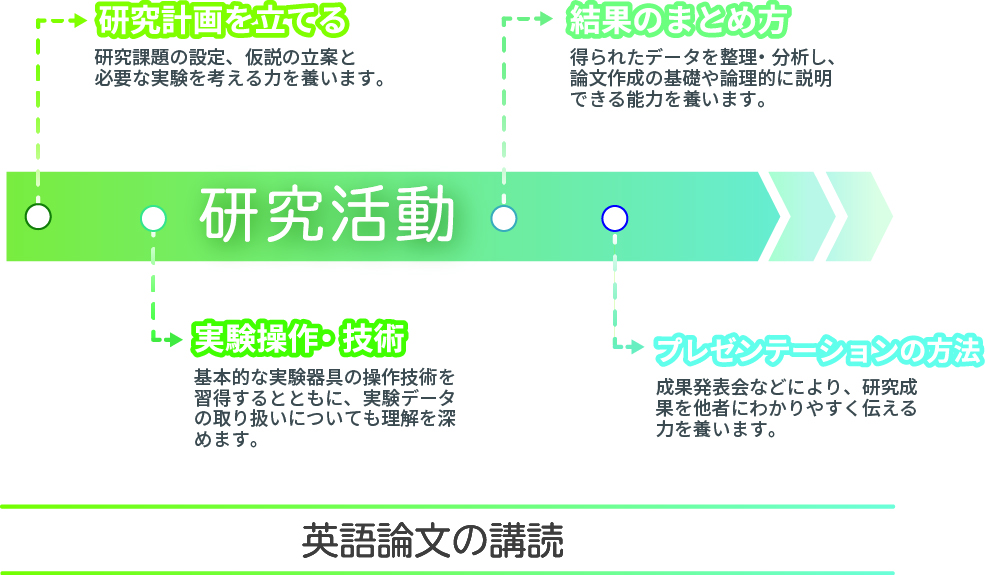

自主研究を主体とした研究室での経験を積む中で、卒業研究のための研究室配属の前に以下のようなスキルを身につけることができます。

1.研究計画の立て方・進め方

研究課題の設定、仮説の立案と必要な実験を考える力を養います。計画的に物事を進める力や、柔軟に計画を見直す力を身につけます。

2.実験操作・技術

基本的な実験器具の操作技術を習得するとともに、実験データの取り扱いについても理解を深めます。安全かつ正確に実験を行う力と専門性を育てます。

3.結果のまとめ方

定期的な研究進捗報告書の作成を通じて、 得られたデータの整理や分析を行い、 論文作成の基礎や論理的に説明できる能力を養います。

4.プレゼンテーションの方法

定期的な成果発表会などにより、研究成果を他者にわかりやすく伝える力を養います。 スライドの作成や話し方の工夫、質疑応答への対応などを実践的に学びます。

5.英語論文の読み方

英語で書かれた科学論文や解説文を読み、専門的な内容を理解する力を育てます。

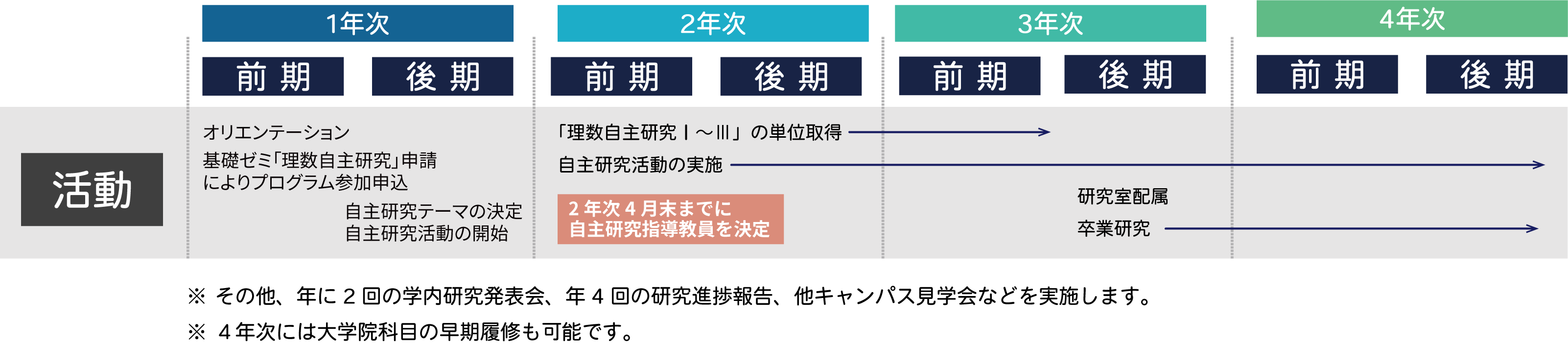

プログラムの特徴

1年次から研究活動!

自分の興味のある研究テーマを設定し、教員の助言や指導により研究活動を進めていきます。

理数マスター室の設置

自由に使えるPCなど研究に必要な備品を設置!

理学部の教員の多くが研究活動を行っている理学系研究棟にあります。

研究室での研究活動

研究指導教員の研究室に所属している大学院生たちと交流し、自分の研究テーマに沿った専門的な学修、最先端科学の知識・技術を身につけることができます。

修了生関連

理数マスター育成プログラムの修了生が博士号を取得しました!

谷口さんは、本学の国際総合科学部理学系物質科学コース(現在は理学部へ再編)を卒業後、本学大学院の生命ナノシステム科学研究科物質システム科学専攻へ進学。博士後期課程まで進み、研究活動に励んでおりました。

今回、谷口さんに当時の状況や研究への想い、後輩に伝えたいことを伺いました。

Q1:理数マスター(旧:理数学生育成支援プログラム)の活動で力を入れたことは?

自身の研究内容を分かりやすく、魅力的に伝えることです。

理数マスターでは、学生同士やシンポジウムでの他大学の学生さんや先生、企業の方などと話す機会を多くいただきました。当初は伝え方に戸惑うこともありましたが、学生同士での発表練習やお世話になっている研究室の先輩にいただいた助言を通して、どう分かりやすく魅力的に伝えるのか、考える機会を豊富にいただきました。

これにより発表の仕方を考える視点を養うことができ、成果報告会やシンポジウム、日々の生活などから学ぶことができました。

Q2:学位を取得した修了生としての、理数マスターを振り返ると?

理数マスターは自分で研究テーマを探すところから始まります。もともと興味のあるテーマから選ぶ方、様々な研究に触れてからテーマを探す方。テーマ探しの方法は様々ですが、新しい知識に触れ、様々な分野の魅力を知ることができます。そして、自身の研究テーマを見つけた時や研究室を訪問した時は、大きな喜びであり、楽しみが広がります。

研究を続けていくことが難しく感じた時にも、初めて研究テーマを決めた時の喜びが私を支えてくれました。

Q3:学位を取得するうえで理数マスターの活動や経験はどこで役立ったか?

正しいデータを過不足なく測定していくことの重要性を学んでいたことです。

大学の研究室には様々な実験装置があり、我々に有意義な情報を与えてくれます。しかし、それは測定条件を適切に設定した場合です。適切ではない測定条件を設定した場合でも数値データは出てきますが、それは試料の正しい情報を与えてはくれません。

私は理数マスターにて、燃料電池セルの発電効率を測定する際の条件検討を行い、測定する際の前準備や条件設定の重要性を学びました。学位の取得を目標とすると、研究目的達成のために必要となる実験や心惹かれる実験にあふれ、心が急いてしまったとき時にも、一つ一つの測定に真摯に向き合えたのは、理数マスター時代の学びのおかげだと思います。

Q4:社会人として見たときに、理数マスターの活動はどう映るか?

理数マスターは知的好奇心や実験スキル、伝える力を育む素晴らしいプログラムです。加えて、自主性を育ててくれるプログラムであると感じます。また、理数マスターでの経験は、先を考えながら行動する習慣をもたらしてくれました。

理数マスターに参加すると、一般的な授業と併行して研究活動をしていくことになります。授業期間では、まとまった研究時間を確保することが難しく感じることもありました。そして、定期的に行われる成果報告会までに、まとまった成果を出す必要があります。時には実験の失敗もつきものです。臨機応変に対応することも求められます。人によっては、部活動やアルバイトとの両立もあるかもしれません。このような状況の中、限りある時間をどう使い、成果を積み上げていくのか、日々考えていくことになります。

続けることが困難に感じる時でも、自分が選んでこのプログラムに参加し、テーマを選び、続けてきたからこそ、この活動や研究テーマに愛着を持ち、続けることができました。このテーマは自主性をより育んでくれたと思います。

Q5:後輩たちに理数マスターとしてどのようなことを期待しますか?

大学に入ると、学問としても、研究としても多様な分野に出会うことができます。理数マスターに参加している皆さんには、その機会がより豊富に待っています。どんな分野にも素晴らしさがあり、魅力があることを知り、視野を広く持ってください。そしてその中でも自分の研究を愛し、育て、魅力的に伝えていってください。

広い視野を持つことと、自分自身の研究が素晴らしいと思えること。この2つの視点はこれからの学生および研究生活を有意義な時間にしてくれます。ぜひこの貴重な時間を惜しみなく使い、自身の糧としてください。

今後、社会や職場等様々な場面でのご活躍を心よりお祈り申し上げます。

また、現在理数マスター育成プログラムに参加している学生の方々、本プログラムに興味を持たれている未来の学生の皆さん、ぜひ谷口さんに続き、博士号を目指して研究を進められることを楽しみにお待ちしております。