環境

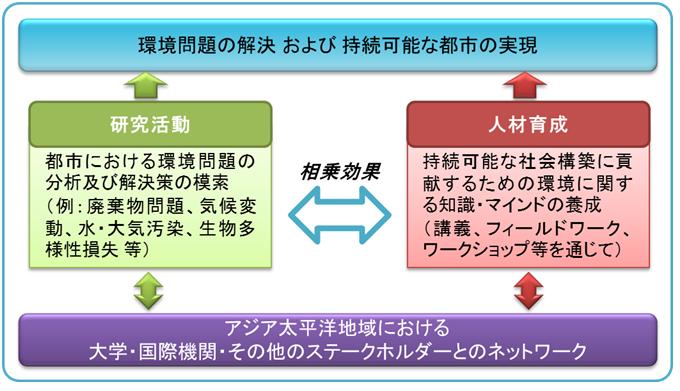

持続可能な都市の構築は、環境に関する諸課題に対して、迅速に取り組む必要があります。環境ユニットは、グローバル都市協力研究センター(GCI: Global Cooperation Institute for Sustainable Cities)の推進する「アカデミックコンソーシアム」を通じて、アジアの都市における諸課題を環境の観点から把握・分析し、具体的かつ実践的な解決策を提案します。

環境ユニットとは…

・様々な都市課題を環境の視点から分析し、具体的且つ実効的な提案により、その解決に向けて貢献します。

・大学・国際機関・その他のステークホルダーとの連携関係を構築・強化することで、アジア太平洋地域における研究・教育の発展に寄与します。

・大学・国際機関・その他のステークホルダーとの連携関係を構築・強化することで、アジア太平洋地域における研究・教育の発展に寄与します。

環境ユニットのこれまでの活動

1. グローバル人材育成

・SUDP(Sustainable Urban Development Program):2020年までは、海外の連携校と共同で、現地において約1週間の講義およびフィールドワークを 実施しました。2017年はタイのタマサート大学で、2018年はフィリピンのフィリピン大学で、2019年はインドネシアのハサヌディン大学で実施しまし た。プログラムの実施において、日本の学生のみならず、マレーシア科学大学やベトナム国家大学の学生も参加し、毎年、現地の学生も含めると約30名~70名の参加者となりました。2020年以降は、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、GCIのユニットが共同して、1週間~10日のオン ライン教育プログラムを実施しました。

・SCP(Sustainable City Program):持続可能な都市発展をテーマとして講義、フィールドワークおよびグループワークを通じて、多国籍の学生と一緒に、未来都市の課題や解決策を考えました。2019年2月3日~8日と、2019年6月18日~24日にGCIのユニット共同でプログラムを実施しました。プログラムにおいて、ドイツ、カナダ、スウェーデン、スペイン、マレージア、フィリピンなど13カ国以上の学生が参加しました。

・YUSS(Yokohama Urban Solutions Study):2020年までは、毎年、海外の大学院生と研究者を受入れ、横浜市を中心とした都市開発の課題について約 8週間の講義およびフィールドワーク、また研究指導を行ってきました。2017年から2020年までは、フィリピン、インドネシア、マレーシア、カナダ、 チェッコ共和国、ベトナムから計13名の大学院生と研究者を受け入れました。2021年以降は、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、オンライン実施となりました。GCIのユニットが共同することで、フィリピン、ベトナムおよびインドネシアから5名の学生および研究者を受入れ、3ヶ月に渡る講義および研究指導を行いました。

・SCP(Sustainable City Program):持続可能な都市発展をテーマとして講義、フィールドワークおよびグループワークを通じて、多国籍の学生と一緒に、未来都市の課題や解決策を考えました。2019年2月3日~8日と、2019年6月18日~24日にGCIのユニット共同でプログラムを実施しました。プログラムにおいて、ドイツ、カナダ、スウェーデン、スペイン、マレージア、フィリピンなど13カ国以上の学生が参加しました。

・YUSS(Yokohama Urban Solutions Study):2020年までは、毎年、海外の大学院生と研究者を受入れ、横浜市を中心とした都市開発の課題について約 8週間の講義およびフィールドワーク、また研究指導を行ってきました。2017年から2020年までは、フィリピン、インドネシア、マレーシア、カナダ、 チェッコ共和国、ベトナムから計13名の大学院生と研究者を受け入れました。2021年以降は、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、オンライン実施となりました。GCIのユニットが共同することで、フィリピン、ベトナムおよびインドネシアから5名の学生および研究者を受入れ、3ヶ月に渡る講義および研究指導を行いました。

2. 気候変動国際ワークショップの開催

・2018年3月5日(一般公開):横浜市立大学において開催し、フィリピン、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、ベトナム、日本の研究者が、各国の気候変動における対策の取組みを紹介しました。

・2018年9月12日:フィリピン・マニラにおいて開催し、フィリピン、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、ベトナムと日本の研究者およびアジ ア開発銀行(ADB: Asian Development Bank)とラグナ湖開発公社(LLDA: Laguna Lake Development Authority)の講演者により気候変動対策の取組みと評価枠組について紹介しました。

・2021年3月20日(一般公開):オンラインにおいて開催し、オーストラリア、フィリピン、台湾、マレーシアと日本の研究者および横浜市からの講演者 により気候変動に対する取組みを紹介しました。

・2022年3月18日:オンラインにおいて開催し、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インドネシア、台湾と日本の研究者および横浜市からの研究者がアジア諸都市の環境問題の現状と課題を議論し、さらに今後の研究情報交換や共同研究について話し合いました。

・2023年3月20日:オンラインにおいて開催し、「Japan-Taiwan International Workshop on Waste Management and Sustainable Oceans(プラスチック問題並びに海洋プラスチックごみの解決に向けて-日本と台湾の取組みから-)」をテーマに台湾と日本の研究者およびNPO法人が日台国際ワークショップに参加し、廃棄物や海洋プラスチックごみの問題に関する研究内容を共有し合い、議論を行いました。

・2018年9月12日:フィリピン・マニラにおいて開催し、フィリピン、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、ベトナムと日本の研究者およびアジ ア開発銀行(ADB: Asian Development Bank)とラグナ湖開発公社(LLDA: Laguna Lake Development Authority)の講演者により気候変動対策の取組みと評価枠組について紹介しました。

・2021年3月20日(一般公開):オンラインにおいて開催し、オーストラリア、フィリピン、台湾、マレーシアと日本の研究者および横浜市からの講演者 により気候変動に対する取組みを紹介しました。

・2022年3月18日:オンラインにおいて開催し、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インドネシア、台湾と日本の研究者および横浜市からの研究者がアジア諸都市の環境問題の現状と課題を議論し、さらに今後の研究情報交換や共同研究について話し合いました。

・2023年3月20日:オンラインにおいて開催し、「Japan-Taiwan International Workshop on Waste Management and Sustainable Oceans(プラスチック問題並びに海洋プラスチックごみの解決に向けて-日本と台湾の取組みから-)」をテーマに台湾と日本の研究者およびNPO法人が日台国際ワークショップに参加し、廃棄物や海洋プラスチックごみの問題に関する研究内容を共有し合い、議論を行いました。

今後の活動予定

国際教育交流活動については、より効果的な教育が実施できるように、さらに検討を重ねていきます。国際共同研究については、IACSCネットワークを活かしながら、気候変動に関連する研究を進めていきます。これに加えて、水などの自然資源の持続可能な発展に関する研究を行います。これらの研究を推進するために、定期的な研究会を実施し、得られた研究成果を国際ワークショップの開催などを通じて社会に発信していきます。