当科のご紹介

呼吸器疾患の幅広い領域に対し、高度かつ先進の医療を提供しています。

呼吸器病センターは、呼吸器内科と呼吸器外科の二つの診療科で構成されており、高度かつ最新の医療を提供すべく、内科と外科が協力して集学的医療を実践しております。

手術の必要性がある場合は、内科に受診した場合でも速やかに外科の診療を受けていただくような対応をいたします。逆に、先に外科を受診された場合で、内科治療が望ましい場合は、内科で治療を行います。

当センターの専門分野である、肺がん、気管支喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺炎などあらゆる呼吸器疾患の診断・治療を行っており、医師のみでなく、コ・メディカル・スタッフの充実を図り、患者さんの援助と指導を、熱意を込めて行います。

患者さんへ

待ち時間緩和のため予約を推奨しておりますが、予約がなくても受診できます(外科のみ)

・内科は紹介予約制外来となっておりますので、必ず紹介状をご準備いただき、ご予約をお願いします。

・外科は紹介状をご準備いただきご予約をお取りください。外来の混雑状況にもよりますが、当日受付も可能となっております。

・病歴、検査データ、画像(レントゲン、CT、エコー)などの資料をご持参いただくと大変参考になります。

主な対応疾患

酸素投与を要する中等症以上の肺炎への酸素療法と薬物療法を行います。

嚥下機能の低下が原因として疑われる場合は、嚥下機能の評価を行います。

間質性肺炎の進行を抑制する薬剤を開始する場合の副作用の確認や、慢性呼吸不全への在宅酸素療法の開始する場合に、機器操作の指導と適切な使用量の確認を入院で行うことがあります。

気胸の程度が軽症で無症状の場合、外来で経過観察となることがあります。入院の場合は、肺からの空気漏れが停止し、肺の再拡張が得られるまで胸腔ドレナージなど適切な方法を選択し治療を行います。

手術の場合は胸腔鏡で行います。

胸腔内に膿性液が貯留した状態です。 罹患期間が3週間以内の場合を急性膿胸といい、抗菌薬での治療に加え、持続ドレナージ、繊維素溶解療法、手術療法があります。

対応疾患・診療内容の詳細

主な検査・設備機器

肺悪性腫瘍や感染症、びまん性肺疾患等の診断に必要な組織採取や気管支(肺胞)洗浄液の採取を行います。

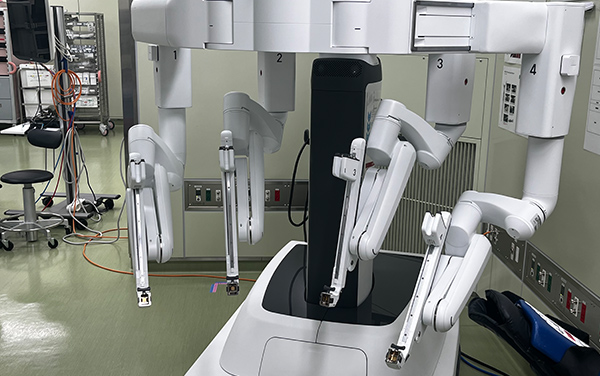

3次元視野下に多関節を有する自由度の高い鉗子を用いる事で、精密な手術操作が可能となりました。

ISO(インパルスオシレーションシステム)、呼気NO、スパイロメトリー、可逆性検査、気道過敏性検査など

肺がんの進行度の確認に必要な検査です。

施設認定

- 日本呼吸器学会認定施設

- 日本呼吸器内視鏡学会関連認定施設

- 日本アレルギー学会 アレルギー専門医教育研修施設認定

- 呼吸器外科専門医合同委員会 専門研修基幹施設

診療実績

・呼吸器病センターでの入院・手術実績です。診断から手術を含む治療までの期間短縮など、当センターの特色を発揮できるように努めております。 ・胸腔鏡手術を積極的に取り入れ、体に優しい治療を行っています。 ・外来治療が主体となる喘息・COPD疾患については、入院日数は少ない傾向です。

| 肺がん・胸腺腫瘍・中皮腫 | 1033 |

|---|---|

| 喘息・COPD | 36 |

| 呼吸器感染症(コロナ含む) | 176 |

| 間質性肺炎 | 36 |

| その他 | 169 |

手術実績(手術件数)

| 原発性肺癌 | 144 |

|---|---|

| 転移性肺癌 | 46 |

| 縦隔・胸壁疾患 | 20 |

| 自然気胸 | 14 |

| その他 | 60 |

| 肺がん・胸腺腫瘍・中皮腫 | 842 |

|---|---|

| 喘息・COPD | 20 |

| 呼吸器感染症(コロナ含む) | 15 |

| 間質性肺炎 | 30 |

| その他 | 263 |

手術実績(手術件数)

| 原発性肺癌 | 120 |

|---|---|

| 転移性肺癌 | 49 |

| 縦隔・胸壁疾患 | 28 |

| 自然気胸 | 19 |

| その他 | 45 |

| 肺がん・胸腺腫瘍・中皮腫 | 807 |

|---|---|

| 喘息・COPD | 10 |

| 呼吸器感染症(コロナ含む) | 50 |

| 間質性肺炎 | 23 |

| その他 | 323 |

手術実績(手術件数)

| 原発性肺癌 | 110 |

|---|---|

| 転移性肺癌 | 42 |

| 縦隔・胸壁疾患 | 32 |

| 自然気胸 | 22 |

| その他 | 31 |

| 肺がん・胸腺腫瘍・中皮腫 | 839 |

|---|---|

| 喘息・COPD | 13 |

| 呼吸器感染症(コロナ含む) | 73 |

| 間質性肺炎 | 37 |

| その他 | 317 |

手術実績(手術件数)

| 原発性肺癌 | 120 |

|---|---|

| 転移性肺癌 | 26 |

| 縦隔・胸壁疾患 | 36 |

| 自然気胸 | 18 |

| その他 | 34 |