大学院生 大西大河さんが筆頭著者の論文がBulletin of the Chemical Society of Japanの優秀論文に選出!

2025.07.01

- TOPICS

- 学生の活躍

長鎖ポリアミンの効率的な合成法を開発しました。

生命ナノシステム科学研究科 博士前期課程2年(物質システム科学専攻)の大西大河さんらの研究グループは、海産毒アキュレイン類の部分構造である長鎖ポリアミンの新たな合成法を開発しました。

その研究成果が「Bulletin of the Chemical Society of Japan」に掲載され、2025年3月号の優秀論文(Selected Paper)ならびにインサイドカバーアートとして選出されました。

その研究成果が「Bulletin of the Chemical Society of Japan」に掲載され、2025年3月号の優秀論文(Selected Paper)ならびにインサイドカバーアートとして選出されました。

筆頭著者

生命ナノシステム科学研究科 博士前期課程2年

(創薬有機化学研究室)

大西 大河さん

指導教員

生命ナノシステム科学研究科

及川 雅人 教授、入江 樂 助教

論文タイトル

A practical and versatile synthetic strategy for homogeneous polymers of 1,3-propanediamine

(日本語訳:1,3-プロパンジアミンの均一なポリマーの実用的かつ汎用的な合成戦略)

掲載雑誌

Bulletin of the Chemical Society of Japan

https://doi.org/10.1093/bulcsj/uoaf014

生命ナノシステム科学研究科 博士前期課程2年

(創薬有機化学研究室)

大西 大河さん

指導教員

生命ナノシステム科学研究科

及川 雅人 教授、入江 樂 助教

論文タイトル

A practical and versatile synthetic strategy for homogeneous polymers of 1,3-propanediamine

(日本語訳:1,3-プロパンジアミンの均一なポリマーの実用的かつ汎用的な合成戦略)

掲載雑誌

Bulletin of the Chemical Society of Japan

https://doi.org/10.1093/bulcsj/uoaf014

今回の研究内容について 大西さんに解説していただきました。

アキュレイン類は海綿動物から発見された天然有機化合物であり、長鎖ポリアミン(long–chain polyamine, LCPA)*1とポリペプチドが結合した珍しい化学構造を有しています。アキュレイン類は細胞膜をかく乱することで細胞内に侵入し、そこで細胞死を誘導することによって生物へ害を及ぼしますが、その機構を分子レベルで解明するためには、部分構造であるLCPAの性質を詳しく調べることが不可欠であり、鎖長のそろったLCPAを用いた研究が必要になります。しかしながら、天然のLCPAはさまざまな鎖長の混合物として存在しており、それぞれの分離は困難なため、化学合成により均一な鎖長を有するLCPAを調製することが必須となります。

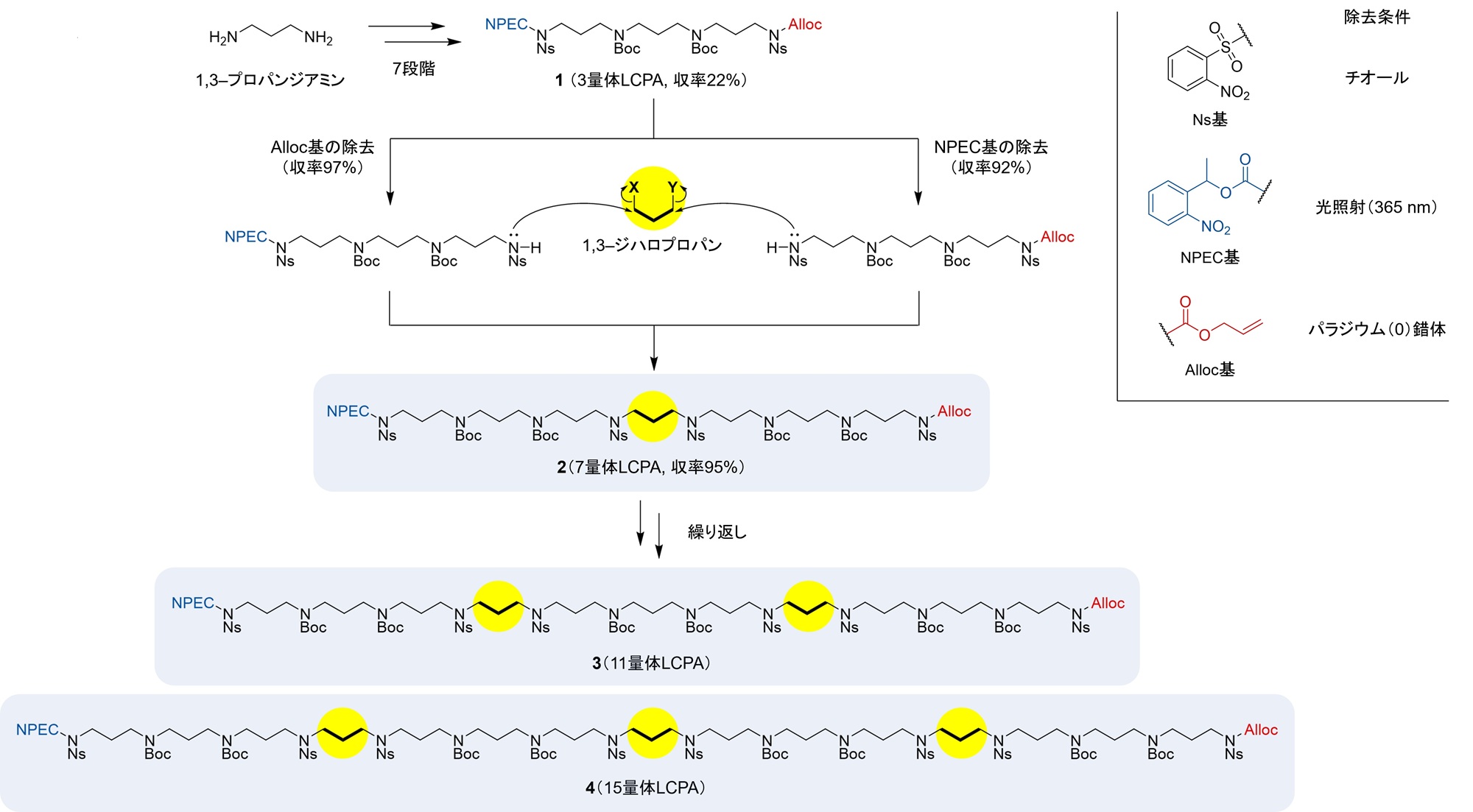

所属研究室では2018年と2023年に 光延反応 *2を用いたLCPAの合成法を報告していますが、それ以降の研究において、基質の組み合わせによっては反応進行率にばらつきが生じることが判明し、課題となっていました。そこで本研究では改良法として、1,3–ジハロプロパン(X–CH2–CH2–CH2–Y;X, YはCl, BrまたはI)を「糊(のり)」として用いた合成戦略を立案しました。両末端のアミノ基を異なる保護基*3(NPEC基、Alloc基)で保護した3量体LCPA(化合物1)を基本単位として合成し、それらを異なる条件で除去したのちに、1,3–ジハロプロパンを用いた置換反応による連結を試みました。ハロゲンX, Yの組み合わせおよび連結順序の系統的な検討を行うことにより、先に述べた課題を克服し、7量体LCPA(化合物2)を良好な収率で合成することができました。さらに、同じ反応を繰り返すことで11量体LCPA、そして以前の手法では合成できなかった15量体(化合物3, 4)の合成も達成しました。

現在はこれら合成LCPAの蛍光標識化を行い、細胞膜との相互作用について調べています。

アキュレイン類は海綿動物から発見された天然有機化合物であり、長鎖ポリアミン(long–chain polyamine, LCPA)*1とポリペプチドが結合した珍しい化学構造を有しています。アキュレイン類は細胞膜をかく乱することで細胞内に侵入し、そこで細胞死を誘導することによって生物へ害を及ぼしますが、その機構を分子レベルで解明するためには、部分構造であるLCPAの性質を詳しく調べることが不可欠であり、鎖長のそろったLCPAを用いた研究が必要になります。しかしながら、天然のLCPAはさまざまな鎖長の混合物として存在しており、それぞれの分離は困難なため、化学合成により均一な鎖長を有するLCPAを調製することが必須となります。

所属研究室では2018年と2023年に 光延反応 *2を用いたLCPAの合成法を報告していますが、それ以降の研究において、基質の組み合わせによっては反応進行率にばらつきが生じることが判明し、課題となっていました。そこで本研究では改良法として、1,3–ジハロプロパン(X–CH2–CH2–CH2–Y;X, YはCl, BrまたはI)を「糊(のり)」として用いた合成戦略を立案しました。両末端のアミノ基を異なる保護基*3(NPEC基、Alloc基)で保護した3量体LCPA(化合物1)を基本単位として合成し、それらを異なる条件で除去したのちに、1,3–ジハロプロパンを用いた置換反応による連結を試みました。ハロゲンX, Yの組み合わせおよび連結順序の系統的な検討を行うことにより、先に述べた課題を克服し、7量体LCPA(化合物2)を良好な収率で合成することができました。さらに、同じ反応を繰り返すことで11量体LCPA、そして以前の手法では合成できなかった15量体(化合物3, 4)の合成も達成しました。

現在はこれら合成LCPAの蛍光標識化を行い、細胞膜との相互作用について調べています。

大西さんのコメント

私たちの研究成果が優秀論文として選出され、大変光栄に思います。今回報告したLCPA合成手法の確立にあたり、条件検討の過程で基質の分解や低反応性、また保護基の除去における直交性の担保など、さまざまな課題に直面しましたが、試行錯誤を重ねることで実践的なLCPA合成法を確立することができました。この経験を通して学んだ、研究の進め方や成果のまとめ方などをもとに、引き続き精進してまいります。

日頃より丁寧かつ的確なご指導をいただいている及川雅人先生と入江樂先生に心より感謝申し上げます。

指導教員 及川 雅人教授のコメント

長鎖ポリアミンはアキュレインの活性発現の鍵を握るため、私たちは10年にわたり合成研究を続けてきました。しかし、ポリマー特有の反応性低下などの問題があり、合成上の効率を上げることが困難な状況が続いていました。大西君が私たちの研究室で研究を始めて最初の夏に、「実験の検討を系統的に行いつつ、合成法をイチから見直そう」ということになりました。それから5カ月ほどかけて集中的に検討を行い、この度発表した実用的な合成法の開発に繋がりました。彼の粘り強さと、結果的にスジの良かった実験戦略の組み合わせが、良い結果をもたらしました。長鎖ポリアミンの研究は、ドラッグデリバリーシステムへの活用などの展開を見せています。今後がますます楽しみです。

また、この研究は静岡県立大学の菅敏幸先生、稲井誠先生との共同研究です。この場をお借りして感謝申し上げます。

私たちの研究成果が優秀論文として選出され、大変光栄に思います。今回報告したLCPA合成手法の確立にあたり、条件検討の過程で基質の分解や低反応性、また保護基の除去における直交性の担保など、さまざまな課題に直面しましたが、試行錯誤を重ねることで実践的なLCPA合成法を確立することができました。この経験を通して学んだ、研究の進め方や成果のまとめ方などをもとに、引き続き精進してまいります。

日頃より丁寧かつ的確なご指導をいただいている及川雅人先生と入江樂先生に心より感謝申し上げます。

指導教員 及川 雅人教授のコメント

長鎖ポリアミンはアキュレインの活性発現の鍵を握るため、私たちは10年にわたり合成研究を続けてきました。しかし、ポリマー特有の反応性低下などの問題があり、合成上の効率を上げることが困難な状況が続いていました。大西君が私たちの研究室で研究を始めて最初の夏に、「実験の検討を系統的に行いつつ、合成法をイチから見直そう」ということになりました。それから5カ月ほどかけて集中的に検討を行い、この度発表した実用的な合成法の開発に繋がりました。彼の粘り強さと、結果的にスジの良かった実験戦略の組み合わせが、良い結果をもたらしました。長鎖ポリアミンの研究は、ドラッグデリバリーシステムへの活用などの展開を見せています。今後がますます楽しみです。

また、この研究は静岡県立大学の菅敏幸先生、稲井誠先生との共同研究です。この場をお借りして感謝申し上げます。

用語説明

*1 長鎖ポリアミン:アミンを複数含む脂肪族炭化水素の総称。本研究では特に、1,3–プロパンジアミン(H2N–CH2–CH2–CH2–NH2)の12~15個の繰り返し単位からなるポリマーのことを指す。

*2 光延反応:Ns基は保護基としての役割を持つ一方で、作用させる試薬の組み合わせによってアミンの反応性を引き出すことも可能。特に光延旺洋博士によって見出された、アゾジカルボン酸ジエチルとトリフェニルホスフィンを用いる反応条件においては、Ns保護されたアミンとアルコール(–OH)の連結が可能となり、第二級アミンの有用な合成法として知られている。

*3 保護基:望まない反応を防ぐために、特定の官能基(本研究ではアミノ基)を一時的に不活性化する目的で用いられる置換基のことを保護基と呼ぶ。

*1 長鎖ポリアミン:アミンを複数含む脂肪族炭化水素の総称。本研究では特に、1,3–プロパンジアミン(H2N–CH2–CH2–CH2–NH2)の12~15個の繰り返し単位からなるポリマーのことを指す。

*2 光延反応:Ns基は保護基としての役割を持つ一方で、作用させる試薬の組み合わせによってアミンの反応性を引き出すことも可能。特に光延旺洋博士によって見出された、アゾジカルボン酸ジエチルとトリフェニルホスフィンを用いる反応条件においては、Ns保護されたアミンとアルコール(–OH)の連結が可能となり、第二級アミンの有用な合成法として知られている。

*3 保護基:望まない反応を防ぐために、特定の官能基(本研究ではアミノ基)を一時的に不活性化する目的で用いられる置換基のことを保護基と呼ぶ。