ガーナの女の子たちに笑顔を

国際教養学部 百瀬有紗さんが挑む、布ナプキンとトイレの国際支援プロジェクト

国際教養学部の百瀬有紗さんが、横浜市立大学100周年記念事業ビジネス人材育成・留学支援プロジェクト奨学金「はまぎんGlobal Challenge」の支援を受け、アフリカ・ガーナでの国際協力プロジェクトに挑戦しています。 百瀬さんが届けようとしているのは、「布ナプキン」という新たな選択肢と、「安心して使えるトイレ」という環境です。

現地での暮らしや活動、プロジェクトに込めた想い、そして挑戦の先に見据える未来とは?

等身大の視点で語る、学生によるグローバルチャレンジの今に迫ります。

留学プログラム参加のきっかけや動機を教えてください。

私がガーナに行こうと決めたのは、2023年12月22日、交換留学先のハンガリー・エトヴァシュ・ロラーンド大学(Eötvös LorándUniversity、通称ELTE)での期末テストを控えた時期でした。ドイツ旅行から戻った夜、ハンガリー料理店で、デンマーク留学を終えた先輩と夕食を共にする機会がありました。先輩は、デンマークの学校で履修していた授業の一環で、グループメンバーのガーナ人の元高校教師とともにNGOの運営プランを作成されたそうです。そのガーナ人から、実際にNGOを立ち上げて活動を始めたいという話があったものの、先輩はすでに1年間休学していたため、さらにもう1年休学するのは難しいとのことでした。ハンガリーの伝統料理、グヤーシュを食べながらその話を聞いていた私は、「じゃあ、私が代わりに行きましょうか?」と即答。その瞬間、1秒も迷うことなく、ガーナ行きを決心しました。ハンガリー滞在中のヨーロッパ旅行の費用は両親から借りていたため、これ以上金銭的には頼ることはできず、またアフリカ渡航は安全面から100%反対されると分かっていたので、自力で費用を工面する必要がありました。残りの料理を食べながら、「はまぎんGlobal Challenge」の募集要項を確認すると、締め切りまであと1週間。期末テストの勉強は後回しにして申請書類を仕上げ、無事選考を通過して奨学金をいただくことができ、ガーナ渡航が決まりました。

プロジェクトの内容とその背景について教えてください。

渡航後、私はガーナでの活動プランについて本格的に考え始めました。出発前に、先輩のクラスメイトだったガーナ人の元高校教師と電話で話す機会があり、その中で「ナプキンが買えず生理期間中は毎月学校に通えない女の子たちが大勢いる」という現実を知りました。私自身、布ナプキンを自作して使った経験があったため、この経験を活かして、現地の女の子たちの役に立てるのではないかと考えるようになりました。そこで、ガーナでの活動は、女子中学生の生理に関する課題に焦点を当てて取り組むことを決めました。10月にガーナに渡航し、まず行ったことは、「月経衛生調査」の実施です。7つの学校を訪問し、約200名の女子中学生を対象にアンケート調査を行いました。これは、現地の実情を正確に把握し、「ありがた迷惑」になり得る、必要とされない支援を避けるためです。現地の声に耳を傾けることこそが、効果的かつ持続可能なプロジェクトへの第一歩だと考えました。

また、ガーナの政府機関であるGhana Education Serviceに対して、活動の趣旨とその必要性について丁寧に説明を行ったところ、温かく歓迎され、力強い応援の言葉をいただきました。

調査の目的

①女子生徒たちの月経に関する現状と課題を把握するため

②支援の必要性と優先順位を明確にするため

③プロジェクトの効果測定・比較をするため

調査の結果、コノンゴ地域の女子生徒の多くが「生理用品が買えない」ために欠席・遅刻・早退を経験していることがわかりました。「布ナプキンを試してみたいですか?」という質問の前に、実際に手に取ってもらうと、80%の生徒が「試してみたい」と回答。この反応から、布ナプキンの普及活動を本格化させることを決めました。

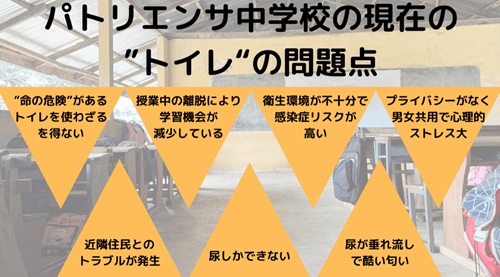

トイレ設置を決断した理由は、いつものようにパトリエンサ中学校を訪れ、子どもたちに囲まれて話をしていたある日のことでした。話題は、学校の設備についてです。「パソコンの使い方を、パソコンなしで習ってる」「教室には扇風機がなくて、暑くて汗が止まらない」そうした現実に驚きつつも、「それでも毎日頑張ってるんだな」と感心していたその矢先、耳を疑うような言葉が聞こえてきました。「学校にトイレがあったらいいのに(I wish we had a toilet at our school)」

衝撃的でした。月曜日から金曜日まで、朝の6時半には登校し、15時過ぎまで過ごす場所に、トイレがないなんて。その後、実際に調査を行った結果、女の子たちは生理中でも学校でナプキンを交換することができず、授業を早退し、片道1時間以上をかけていったん帰宅してから再び登校していることがわかりました。さらに、学校には排泄できる場所すらなく、子どもたちが近所の人のトイレをこっそりと使ってしまい、地域とのトラブルに発展しているケースもありました。トイレがないことは、子どもたちの「学びの機会」を奪い、将来の可能性さえも狭めてしまう深刻な課題です。先生方や生徒、近隣住民の皆さんからの強い要望もあり、パトリエンサ中学校でのトイレ建設を決めました。

布ナプキンの普及や学校へのトイレ設置という課題に向き合うなかで、百瀬さんは次の一歩としてクラウドファンディングという手法を選びました。

クラウドファンディングを通じて届けたいメッセージや、プロジェクトで大切にしていることは何でしょうか?

私がガーナに来たのは、「アフリカの人たちを助けたい」という思いからではありません。22歳の今の自分に、どれくらいの規模で、どれだけの質のあるプロジェクトを実施できるのかーその可能性に挑戦してみたいという、ある意味とても自分勝手な理由からでした。一人の大学生が行なっている小さな活動を「国際協力の一環」として格好よく表現するつもりもありません。

しかし、その「自分勝手」な動機のまま活動することで、現地の人々にとってマイナスになること、必要とされていないことを行ってしまい、「ありがた迷惑」な支援になりかねません。私が活動するうえで大切にしているのは、「相手にとって本当に意味のあることかどうか」を常に問い続ける姿勢です。

確かにガーナには、先進国と比較して、物質的・金銭的な豊かさはありません。事故や病気のリスクが高く、「死」というものが日本よりずっと身近に感じられます。しかし、人々は本当によく笑い、歌い、踊り、温かい心を持っています。決して「可哀想な人たち」には見えません。特に子どもたちは、厳しい環境の中でも日々の生活の中に喜びを見つけ、前向きに生きています。その姿から、むしろ先進国で住む人たちが学ぶべきことがたくさんあると感じます。

一方で、たとえば学校にトイレがないことや、生理用品が買えないという理由で、女の子たちが「生理中は学校に行けない」「ナプキンを替えるために家に帰る」のが当たり前と思い込んでいる現実もあります。そのような状況を「現実」として受け入れてしまっている現状を、私は変えたいと思うようになりました。

生理は自然な現象であり、それが理由で、学びの機会を奪われるようなことは、決してあってはなりません。「女の子であること」が不利益につながるのではなく、「女の子であっても、生理中であっても、学び続ける権利がある」というメッセージを、このプロジェクトを通じて届けていきたいと考えています。

ガーナでの暮らしや活動の中で、特に印象に残っている出来事は何ですか?

ガーナでの生活で最も大変だと感じたことは、現地の方々と共にプロジェクトを進めることです。約束や期日はあってないようなもので、嘘をつかれることや、連絡・報告がないことも多々あり、そのたびに戸惑いやもどかしさを感じました。しかし、私はこの地に「受け入れてもらっている」立場であり「日本のやり方」を押し付ける権利はないと思っています。広い心を持つことを心がけ、地域に寄り添いながらも、自分の「熱意」が誤って利用されたり、過度な期待の的にならないよう、慎重にバランスを取りながら活動を続けています。

最も印象に残っている出来事は、渡航直後に参加した、数百人の子どもたちが集まるNGOのイベントです。イベント終了後、子どもたちが一斉に私のもとに押し寄せ、1時間以上にわたって写真撮影会が続きました。まだ何も活動を始めていない段階で、肌の色や見た目が異なるという理由だけで歓迎される自分の姿に、子どもたちの純粋な笑顔に心が温まる一方で、少し複雑な気持ちにもなりました。

また、村を歩くと、とにかく目立ちます。現地の言葉で白人(外国人)を意味する「オブロニ」と何度も呼ばれ、注目を浴びながら生活をすることに慣れていない私は、当初、戸惑うこともありました。しかし今では、「オブロニ」と呼ぶ人はかなり減り、名前で呼ばれたり、行きつけのお店の前を通ると「カスタマー!!(お客さん!)」と笑顔で手を振ってくれるようになり、少しずつこの地に自分の居場所ができてきていることを実感しています。

この経験を通じて、今後挑戦してみたいことや、将来に活かしたいことがあれば教えてください。

私は国際教養学部に所属していますが、学内には国際協力に関心を持つ学生が大勢います。今回のガーナでの経験を通じて、現地で学んだことを共有し、同じ関心を持つ仲間たちに還元したいと考えています。

加入している部活動「TEHs」では、アフリカの現状に関する勉強会を開催し、途上国の課題を深く理解し、それを他人事ではなく、自分事として捉えることの重要性を発信していきたいと思っています。TEHsのSNSアカウントでは、Instagramライブや投稿を通じて、現地での活動や経験を広く発信し、部員だけでなく、大学外の人々にも、ガーナの現状を知ってもらえるよう努めていきたいです。

この記事を読んでくれている受験生に向けて、メッセージやアドバイスがあればお願いします!

私は小学生の頃から興味・関心のある分野の大枠は変わらなかったものの、それが具体的にどの分野に当てはまるのか分からず、自身の問題意識をうまく言語化できないまま大学に入学しました。そんな中、1年生の時に受講した国際関係論の授業で初めてその学問に出会い、「これこそ自分が追い求めてきた問いと向き合える分野である」と直感しました。それをきっかけに大学での学びが大好きになり、生まれて初めて「勉強が楽しい」と感じるようになりました。「勉強が楽しい」と思えるその瞬間が、自分の進むべき道を見つけるきっかけになるかもしれません。どんな時も、自分自身との対話を大切にし、自分の直感を信じてください。

応援しています!!