膿胸(急性・慢性)

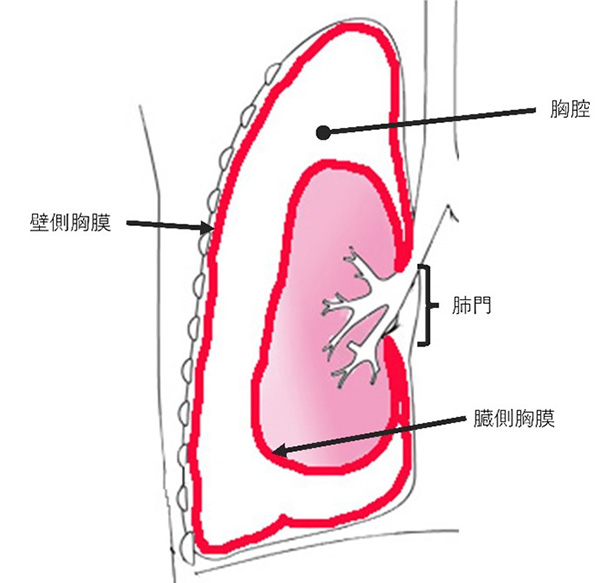

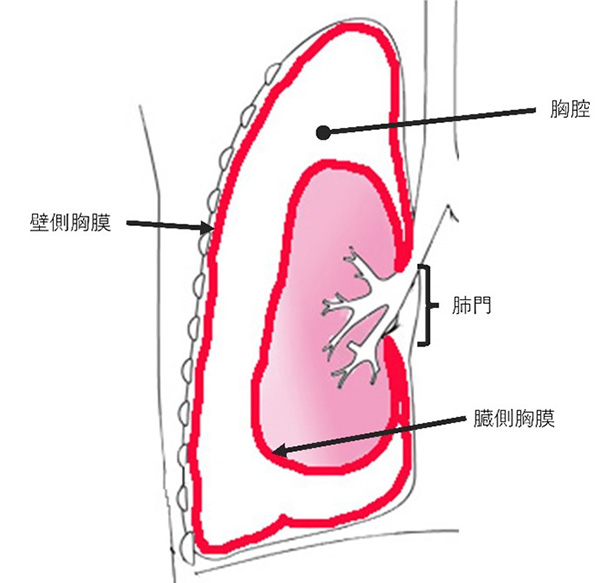

胸壁の内側と肺の表面は、気管支との連続部位で折れ返るように1枚の連続した『胸膜』と膜で覆われた構造となっており、この膜によって1つの閉じた空間となっている『胸腔』というスペースが存在します(図)。この『胸腔』に空気が溜まれば気胸、水が溜まれば胸水といいますが、このスペースに膿が溜まる病気を『膿胸』と言い、膿が溜まってから約1か月以内の場合を急性膿胸、それ以上の場合を慢性膿胸といいます。

膿胸となると内部の細菌は隔壁という小さな壁を作って胸腔の中をいくつもの小部屋に分けてしまうため、膿を排出するために体外から針や管を留置してもすべての小部屋から膿を出すことができずに炎症が悪化します。そのため、胸腔鏡下手術で胸腔内の小部屋を全て破壊して元の1つの空間とし、膿を出しやすくする手術が必要となります。

一方、慢性膿胸ではいくら胸腔鏡下手術で小部屋を破壊したとしても膿が溜まった形で肺が固まってしまっているため膿が溜まるスペースが残ってしまい完全に無菌化することは不可能です。そのため、慢性膿胸に対しては肋骨を数本除去し、胸壁を開放して胸腔と外気とを交通させる胸壁開窓術を行います。年単位で胸腔を開放して無菌化が得られた場合に、胸壁を閉鎖する手術を検討します。

急性、慢性とも手術の役割は膿を出しやすくする環境を作成することであり手術のみで治癒する治療ではありません。そのため、術後も抗菌薬治療や創処置、栄養療法が必須であり入院期間は術後2~4週間程度となります。