生命医科学研究科の石本直偉士助教が、第63回日本生物物理学会で若手奨励賞を受賞!

2025.10.10

- TOPICS

- 研究

多剤耐性菌の拡散に関わるタンパク質H-pilusの環状化を世界で初めて解明。H-pilusにおける環状化と薬剤耐性遺伝子の拡散との関係について原子レベルでの解明に挑戦。

生命医科学研究科の石本直偉士助教が、2025年9月23日〜25日に奈良コンベンションセンターで開催された第63回日本生物物理学会において、「Structural basis of the conjugation H-pilus reveals the cyclic nature of the TrhA pilin(性繊毛H-Pilusの構造が明らかにしたTrhA pilinの環状化)」について若手招待講演で発表し、若手奨励賞を受賞しました。

受賞者

生命医科学研究科

構造創薬科学研究室

石本 直偉士 助教

受賞内容

第63回日本生物物理学会

若手奨励賞

発表題目

Structural basis of the conjugation H-pilus reveals the cyclic nature of the TrhA pilin

(日本語訳:性繊毛H-Pilusの構造が明らかにしたTrhA pilinの環状化)

生命医科学研究科

構造創薬科学研究室

石本 直偉士 助教

受賞内容

第63回日本生物物理学会

若手奨励賞

発表題目

Structural basis of the conjugation H-pilus reveals the cyclic nature of the TrhA pilin

(日本語訳:性繊毛H-Pilusの構造が明らかにしたTrhA pilinの環状化)

今回の発表内容について石本先生に解説していただきました。

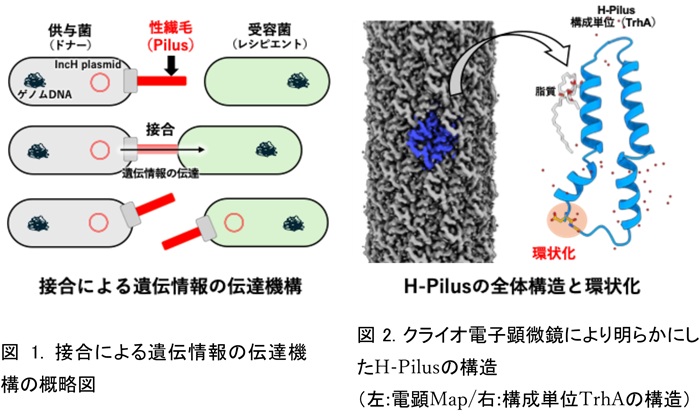

感染症治療に欠かせない抗菌薬ですが、近年、薬剤が効かない薬剤耐性菌*1が増加しています。原因として、薬剤耐性遺伝子を持つ細菌がその遺伝情報を他の細菌へ受け渡していることが挙げられます。細菌はプラスミド*2という環状DNAを持っており、接合*3という過程で互いにプラスミドを共有します。この接合では性繊毛(Pilus)という細長い管状のタンパク質が重要な役割を果たします。性繊毛は細菌表面から伸び、他の細菌に接触し伸び縮みすることで両者を引き寄せ、最終的にプラスミドを輸送します。(図1.)プラスミドに薬剤耐性遺伝子が含まれる場合、薬剤耐性菌の拡散を引き起こします。

本研究では、病原菌間で広範囲に薬剤耐性を伝播するIncHプラスミドが持つH-pilusに着目し研究を行いました。クライオ電子顕微鏡*4を用いて明らかにした構造から、H-pilusを構成するタンパク質(TrhA)は両端が輪のようにつながった環状構造を持つことを発見しました。(図2.)さらに、この環状形成に関わる残基に変異を加えると性繊毛形成の阻害や、接合能力が失われることを明らかにしました。この発見は、薬剤耐性遺伝子の拡散メカニズム解明につながり、将来的な薬剤開発の手がかりとなる重要な成果です。

感染症治療に欠かせない抗菌薬ですが、近年、薬剤が効かない薬剤耐性菌*1が増加しています。原因として、薬剤耐性遺伝子を持つ細菌がその遺伝情報を他の細菌へ受け渡していることが挙げられます。細菌はプラスミド*2という環状DNAを持っており、接合*3という過程で互いにプラスミドを共有します。この接合では性繊毛(Pilus)という細長い管状のタンパク質が重要な役割を果たします。性繊毛は細菌表面から伸び、他の細菌に接触し伸び縮みすることで両者を引き寄せ、最終的にプラスミドを輸送します。(図1.)プラスミドに薬剤耐性遺伝子が含まれる場合、薬剤耐性菌の拡散を引き起こします。

本研究では、病原菌間で広範囲に薬剤耐性を伝播するIncHプラスミドが持つH-pilusに着目し研究を行いました。クライオ電子顕微鏡*4を用いて明らかにした構造から、H-pilusを構成するタンパク質(TrhA)は両端が輪のようにつながった環状構造を持つことを発見しました。(図2.)さらに、この環状形成に関わる残基に変異を加えると性繊毛形成の阻害や、接合能力が失われることを明らかにしました。この発見は、薬剤耐性遺伝子の拡散メカニズム解明につながり、将来的な薬剤開発の手がかりとなる重要な成果です。

*図1, 2は5月に掲載した本研究内容のプレスリリースhttps://www.yokohama-cu.ac.jp/res-portal/news/20250516ishimoto.htmlの図を一部改変したもの。

石本直偉士先生のコメント

このたび、日本生物物理学会の若手奨励賞を賜り、大変光栄に存じます。本研究はImperial College London所属時の研究成果と今年度助教着任後に進めてきた研究成果になります。英国のグループとは帰国後もリモートでの測定やディスカッションを行ってきました。研究の進行にあたりサポートしてくださったKonstantinos Beis教授、Gad Frankel教授、Edward Egelman教授をはじめ多くの方にこの場をお借りして感謝申し上げます。本受賞を励みに今後も生物物理学分野の発展と、健康社会の確立に貢献できる研究者となっていけるよう一層研究に励み、精進してまいります。

研究費

本研究は内藤記念科学振興財団海外留学助成、JSPS科研費(JP25K18415)、横浜市立大学学長裁量事業 第5期 学術的研究推進事業「国際共同研究プロジェクト」の支援を受けて行われました。

用語説明

*1 薬剤耐性菌:抗菌薬等の薬剤が効かなくなる、もしくは効きにくくなった細菌。耐性を持つと、細菌内への薬剤の取り込み効率の低下や細菌内からの薬剤の効率的な排出、薬剤の分解等が起こる。薬剤耐性菌は世界的に増加傾向にある一方で、抗菌薬の開発は減少傾向にあるため対策が急務である。

*2 プラスミド:大腸菌をはじめとした細菌や古細菌の中に染色体DNAとは別に存在する環状二本鎖DNAの総称。独立して複製が可能である特徴を持つ。宿主の生存に関わる遺伝子は含まないものの、薬剤耐性や接合に関わるタンパク質の遺伝情報を含むことで宿主に対し特性を与えることがある。同一宿主内に存在できるプラスミドには制約があり、同一の宿主内に安定して存在できない場合、それらは不和合(Incompatible)と表現され、同時に存在できないプラスミドは各Incグループに分類される。今回はIncHのグループに着目した。

*3 接合:細菌同士が性繊毛によって接続され、遺伝情報の共有を行うこと。

*4 クライオ電子顕微鏡:タンパク質などの生体分子を液体窒素温度下(-196℃)で観察する電子顕微鏡。調製した生体分子を急速凍結し、薄い氷の中に包埋した上で電子顕微鏡により観察する。得られた電子顕微鏡像から目的の生体分子の粒子像を用いて、3次元再構成することで立体構造を明らかにすることができる。

石本直偉士先生のコメント

このたび、日本生物物理学会の若手奨励賞を賜り、大変光栄に存じます。本研究はImperial College London所属時の研究成果と今年度助教着任後に進めてきた研究成果になります。英国のグループとは帰国後もリモートでの測定やディスカッションを行ってきました。研究の進行にあたりサポートしてくださったKonstantinos Beis教授、Gad Frankel教授、Edward Egelman教授をはじめ多くの方にこの場をお借りして感謝申し上げます。本受賞を励みに今後も生物物理学分野の発展と、健康社会の確立に貢献できる研究者となっていけるよう一層研究に励み、精進してまいります。

研究費

本研究は内藤記念科学振興財団海外留学助成、JSPS科研費(JP25K18415)、横浜市立大学学長裁量事業 第5期 学術的研究推進事業「国際共同研究プロジェクト」の支援を受けて行われました。

用語説明

*1 薬剤耐性菌:抗菌薬等の薬剤が効かなくなる、もしくは効きにくくなった細菌。耐性を持つと、細菌内への薬剤の取り込み効率の低下や細菌内からの薬剤の効率的な排出、薬剤の分解等が起こる。薬剤耐性菌は世界的に増加傾向にある一方で、抗菌薬の開発は減少傾向にあるため対策が急務である。

*2 プラスミド:大腸菌をはじめとした細菌や古細菌の中に染色体DNAとは別に存在する環状二本鎖DNAの総称。独立して複製が可能である特徴を持つ。宿主の生存に関わる遺伝子は含まないものの、薬剤耐性や接合に関わるタンパク質の遺伝情報を含むことで宿主に対し特性を与えることがある。同一宿主内に存在できるプラスミドには制約があり、同一の宿主内に安定して存在できない場合、それらは不和合(Incompatible)と表現され、同時に存在できないプラスミドは各Incグループに分類される。今回はIncHのグループに着目した。

*3 接合:細菌同士が性繊毛によって接続され、遺伝情報の共有を行うこと。

*4 クライオ電子顕微鏡:タンパク質などの生体分子を液体窒素温度下(-196℃)で観察する電子顕微鏡。調製した生体分子を急速凍結し、薄い氷の中に包埋した上で電子顕微鏡により観察する。得られた電子顕微鏡像から目的の生体分子の粒子像を用いて、3次元再構成することで立体構造を明らかにすることができる。