金沢自然公園で環境と健康を学ぶ!「金沢動物園 ものしりハイキング」を実施

2025.04.23

- TOPICS

- 地域

- 国際商学部

急勾配も魅力に変えるアイデアで、来園者増加と環境教育を両立

はじめまして、横浜市立大学藤﨑ゼミの「はまっこどうぶつ」です。私たちは、環境問題への意識向上を目指し、金沢自然公園と共同研究を行っています。今回、金沢自然公園の急勾配を活かした「金沢動物園 ものしりハイキング」を企画し、来園者数の増加と環境教育の普及を目指しました。グループ名は、横浜市民を意味する「はまっこ」と研究のテーマである「動物園」を、組み合わせ、親しみやすくポップな響きを持たせるために「はまっこどうぶつ」と名付けました。

はまっこどうぶつのメンバー 左から仲間さん、井上さん、荒木さん、羽原さん、仙波さん

はまっこどうぶつのメンバー 左から仲間さん、井上さん、荒木さん、羽原さん、仙波さん

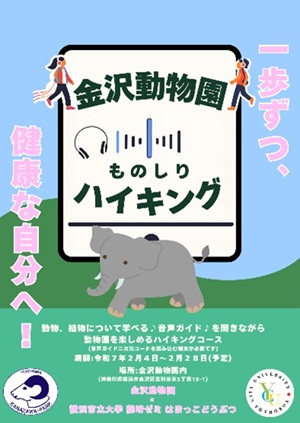

ものしりハイキングポスター

ものしりハイキングポスター

活動のきっかけ

近年、異常気象や地球温暖化による生態系の破壊が進んでいます。こうした環境問題を自分たちにできることから解決しようと考え、藤﨑ゼミでは2023年から金沢自然公園との共同研究を開始しています。今回、私たちは、金沢自然公園の課題解決に向けた取り組みとして、「金沢動物園 ものしりハイキング」を企画・実施しました。活動期間は2024年6月から2025年3月までの約9ヶ月です。

近年、異常気象や地球温暖化による生態系の破壊が進んでいます。こうした環境問題を自分たちにできることから解決しようと考え、藤﨑ゼミでは2023年から金沢自然公園との共同研究を開始しています。今回、私たちは、金沢自然公園の課題解決に向けた取り組みとして、「金沢動物園 ものしりハイキング」を企画・実施しました。活動期間は2024年6月から2025年3月までの約9ヶ月です。

勾配の多い園内のコース

勾配の多い園内のコース

金沢自然公園の実態調査と課題抽出

まず、動物園Webページに公開されている資料を通じて金沢動物園の運営状況を整理しました。次に、具体的な課題を把握するため、金沢動物園広報担当の齋藤さんや横浜市みどり環境局動物園課担当係長の関さん、森角さんへのヒアリングを7月に実施しました。

これらの調査から、金沢動物園は、環境教育の普及に力を入れたいこと、動物園課は、金沢動物園の来園者数を伸ばしたいことがわかりました。また、園内視察では、自然公園という立地特性を活かした動物園のため、勾配が多く、移動が大変であるという来園者にとっての障壁を発見しました。これを解決しつつ、環境教育を推進できる方法を模索しました。

まず、動物園Webページに公開されている資料を通じて金沢動物園の運営状況を整理しました。次に、具体的な課題を把握するため、金沢動物園広報担当の齋藤さんや横浜市みどり環境局動物園課担当係長の関さん、森角さんへのヒアリングを7月に実施しました。

これらの調査から、金沢動物園は、環境教育の普及に力を入れたいこと、動物園課は、金沢動物園の来園者数を伸ばしたいことがわかりました。また、園内視察では、自然公園という立地特性を活かした動物園のため、勾配が多く、移動が大変であるという来園者にとっての障壁を発見しました。これを解決しつつ、環境教育を推進できる方法を模索しました。

動物の解説が聞ける二次元コード

動物の解説が聞ける二次元コード

人々の環境意識を高めるための方法を提案

私たちは、横浜市内にある「横浜つながりの森」にハイキングコースがあることをふまえ、金沢自然公園の勾配を「健康増進」の視点から、体を動かしながら学びを深める「ものしりハイキング」を企画しました。

このイベントでは、動物の解説を音声ガイドで提供し、来園者が歩きながら自然や動物について学べる仕組みを導入しました。レジャーとして楽しめるだけでなく、環境教育と健康促進という新たな価値を加えたのが特徴です。特に環境教育の面では、動物の生態系に関する情報をわかりやすく解説し、環境保全の重要性を伝えています。これにより、来園者が自然と動物のつながりを身近に感じ、環境保護への意識を高めるきっかけとなることを目指しました。

私たちは、横浜市内にある「横浜つながりの森」にハイキングコースがあることをふまえ、金沢自然公園の勾配を「健康増進」の視点から、体を動かしながら学びを深める「ものしりハイキング」を企画しました。

このイベントでは、動物の解説を音声ガイドで提供し、来園者が歩きながら自然や動物について学べる仕組みを導入しました。レジャーとして楽しめるだけでなく、環境教育と健康促進という新たな価値を加えたのが特徴です。特に環境教育の面では、動物の生態系に関する情報をわかりやすく解説し、環境保全の重要性を伝えています。これにより、来園者が自然と動物のつながりを身近に感じ、環境保護への意識を高めるきっかけとなることを目指しました。

音声ガイドを作るにあたっては、来園者の実際の動線を想定しながら、所要時間1時間、5000歩を目安に園内10ヶ所をガイドポイントに選定しました。その後、動物園に各ポイントの音声ガイド文を提供いただき、それらを音声ファイルとしてクラウド上にアップロードし、来園者がポイント前に設置した二次元コードを読み込み、各自の携帯端末で音声ガイドを再生できるようにしました。

上記の企画への関心度を確認するため、市大生と金沢動物園Xフォロワーを含む229名へのWebアンケートを11月15日~21日に実施したところ、来園経験の多寡に関わらず、ウォーキングイベントへの関心が75%以上あることが分かったため、その成果を第64回日本学生経済ゼミナール関東部会(インナー大会)プレゼン部門本選会(12月1日、立正大学)にて報告しました。

上記の企画への関心度を確認するため、市大生と金沢動物園Xフォロワーを含む229名へのWebアンケートを11月15日~21日に実施したところ、来園経験の多寡に関わらず、ウォーキングイベントへの関心が75%以上あることが分かったため、その成果を第64回日本学生経済ゼミナール関東部会(インナー大会)プレゼン部門本選会(12月1日、立正大学)にて報告しました。

実施概要と成果検証

2025年2月4日(火)から3月2日(日)まで、「ものしりハイキング」を金沢動物園内で実施しました。

イベントの告知は、金沢動物園WebページおよびX、金沢区内の公共施設内へのポスティングに加え、読売新聞日刊(2月20日(木)神奈川地域22面)でのインタビュー記事などが主なものとなりました。イベント参加者でアンケートに協力いただいた28名の回答からは以下のことが分かりました。まず、回答者の82.2%から満足という回答が得られました。また来園機会を問う質問では、「イベントを知って来園した」という回答が39.3%あったことから、普段とは異なる視点で動物園を楽しむ機会となったことが分かりました。一方で、自由記述から次のような課題が判明しました。まず、それぞれの音声ガイドの再生時間が長く、次の場所に移動できない状況が生まれました。また、来園者の動線が私たちの想定と異なったことで、面倒くさいという印象を与えたことが分かりました。さらに、乳幼児を連れた利用者は両手でベビーカーを操作しなくてはならないため、そもそも片手で端末を操作し、音声ガイドを聞く余裕がないことも指摘されました。また、スタンプラリーや参加賞の設定への意見もありました。このうち、参加賞については、2月23日(日)に11時~13時に動物シールを配布する試みを試験的に実施し反応を聞いたところ、参加意欲の向上が確認できました。

2025年2月4日(火)から3月2日(日)まで、「ものしりハイキング」を金沢動物園内で実施しました。

イベントの告知は、金沢動物園WebページおよびX、金沢区内の公共施設内へのポスティングに加え、読売新聞日刊(2月20日(木)神奈川地域22面)でのインタビュー記事などが主なものとなりました。イベント参加者でアンケートに協力いただいた28名の回答からは以下のことが分かりました。まず、回答者の82.2%から満足という回答が得られました。また来園機会を問う質問では、「イベントを知って来園した」という回答が39.3%あったことから、普段とは異なる視点で動物園を楽しむ機会となったことが分かりました。一方で、自由記述から次のような課題が判明しました。まず、それぞれの音声ガイドの再生時間が長く、次の場所に移動できない状況が生まれました。また、来園者の動線が私たちの想定と異なったことで、面倒くさいという印象を与えたことが分かりました。さらに、乳幼児を連れた利用者は両手でベビーカーを操作しなくてはならないため、そもそも片手で端末を操作し、音声ガイドを聞く余裕がないことも指摘されました。また、スタンプラリーや参加賞の設定への意見もありました。このうち、参加賞については、2月23日(日)に11時~13時に動物シールを配布する試みを試験的に実施し反応を聞いたところ、参加意欲の向上が確認できました。

今後の展望

私たちは「ものしりハイキング」を通じて得られた知識をもとに、今後も金沢動物園との連携を深め、環境教育のさらなる普及と来園者数の増加に向けた取り組みを進めていきます。

また、今回提案した「健康増進×動植物教育」のモデルは、全国の自然公園に応用可能性があると考えており、同様の課題を抱える動物園やレジャー施設に広めることで、課題解決の第一歩となることを期待しています。「はまっこどうぶつ」は、環境問題に対する意識を高め、持続可能な社会の実現に向けて、これからも新たなチャレンジを続けていきます!

私たちは「ものしりハイキング」を通じて得られた知識をもとに、今後も金沢動物園との連携を深め、環境教育のさらなる普及と来園者数の増加に向けた取り組みを進めていきます。

また、今回提案した「健康増進×動植物教育」のモデルは、全国の自然公園に応用可能性があると考えており、同様の課題を抱える動物園やレジャー施設に広めることで、課題解決の第一歩となることを期待しています。「はまっこどうぶつ」は、環境問題に対する意識を高め、持続可能な社会の実現に向けて、これからも新たなチャレンジを続けていきます!

はまっこどうぶつのメンバー、仲間 基起さんのコメント(活動当時、国際商学部3年)

私たちは2年生の前期から活動を開始し、齋藤さんをはじめ金沢自然公園職員の皆さま、藤﨑先生に支えられながら、本イベントの実施を実現しました。活動の一環として出場した研究報告大会で入賞でき、新聞取材の機会もいただきました。これらの経験は、自分たちが取り組んできたことを評価していただいた一つの形であったと感じています。

今回の共同研究から得られた気づきは、自分たちや後輩の活動に活かしつつ、今後も環境保全につながる取り組みを継続していきたいと考えています。

私たちは2年生の前期から活動を開始し、齋藤さんをはじめ金沢自然公園職員の皆さま、藤﨑先生に支えられながら、本イベントの実施を実現しました。活動の一環として出場した研究報告大会で入賞でき、新聞取材の機会もいただきました。これらの経験は、自分たちが取り組んできたことを評価していただいた一つの形であったと感じています。

今回の共同研究から得られた気づきは、自分たちや後輩の活動に活かしつつ、今後も環境保全につながる取り組みを継続していきたいと考えています。

藤﨑先生のコメント

藤﨑ゼミでは、管理会計論/原価計算論の理論探究をおこなう一方で、2年次よりゼミ生がキャンパスを飛び出し、みずからの足で地域課題を発見、解決し実践するプロジェクト研究を各関係者様との協力の下で進めています。これらの研究は、ゼミ生のチームマネジメントやプロジェクトマネジメントの能力向上にも貢献しています。

金沢動物園との共同研究は2023年度から実施しており、2024年度は「はまっこどうぶつ」(2年生5名)が広報担当の齋藤さんからや所管部局である動物園課の関さん、森角さんからレクチャーや園内見学を含む学びの機会をいただき、その過程からメンバー内で様々なアイデアをブレーンストーミングしたうえで出てきたアイデアの実現可能性について、齋藤さんにアドバイスをいただきながら実施する企画を定めていくというプロセスが取られました。

その結果、金沢動物園の「傾斜地が多い」という立地特性と動物園が期待する「動物を通じた環境教育の普及」を目的とした音声ガイドを組み込んだハイキングイベントを企画・実施するにいたりました。今回は動物園内での企画だったため、現地で来園者の目線を意識してポスターの掲示場所を決定し、参加賞を配布する作業にも取り組めたことは本プロジェクトに関わったゼミ生にとっても大変価値のある経験となりました。メンバーには、この経験を生かし、残りの学生生活でさらに課題解決能力に磨きを掛けてもらいたいと思います。

藤﨑ゼミの活動は、下記の記事からもご覧いただけます。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2024/20240701kanazawazoo.html

藤﨑ゼミでは、管理会計論/原価計算論の理論探究をおこなう一方で、2年次よりゼミ生がキャンパスを飛び出し、みずからの足で地域課題を発見、解決し実践するプロジェクト研究を各関係者様との協力の下で進めています。これらの研究は、ゼミ生のチームマネジメントやプロジェクトマネジメントの能力向上にも貢献しています。

金沢動物園との共同研究は2023年度から実施しており、2024年度は「はまっこどうぶつ」(2年生5名)が広報担当の齋藤さんからや所管部局である動物園課の関さん、森角さんからレクチャーや園内見学を含む学びの機会をいただき、その過程からメンバー内で様々なアイデアをブレーンストーミングしたうえで出てきたアイデアの実現可能性について、齋藤さんにアドバイスをいただきながら実施する企画を定めていくというプロセスが取られました。

その結果、金沢動物園の「傾斜地が多い」という立地特性と動物園が期待する「動物を通じた環境教育の普及」を目的とした音声ガイドを組み込んだハイキングイベントを企画・実施するにいたりました。今回は動物園内での企画だったため、現地で来園者の目線を意識してポスターの掲示場所を決定し、参加賞を配布する作業にも取り組めたことは本プロジェクトに関わったゼミ生にとっても大変価値のある経験となりました。メンバーには、この経験を生かし、残りの学生生活でさらに課題解決能力に磨きを掛けてもらいたいと思います。

藤﨑ゼミの活動は、下記の記事からもご覧いただけます。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2024/20240701kanazawazoo.html