医学部小児科学の研究グループが横浜国立大学と共同でウェアラブル型黄疸センサを開発

2019.01.28

- プレスリリース

- 医療

- 病院

- 研究

医学部小児科学の研究グループが横浜国立大学と共同でウェアラブル型黄疸センサを開発

|

本研究のポイント

|

研究概要

本学医学部小児科学 伊藤秀一主任教授、魚住 梓助教、横浜国立大学工学研究院の太田裕貴准教授らの共同研究グループは、新生児用ウェアラブル黄疸センサを開発しました。ゴム材料などの柔軟な材料を新生児とデバイスのインターフェースに用いることによって新生児に対して負荷が低く、高密着に装着できる世界で初のウェアラブル型光学式黄疸センサを実現しました。そのため、今後、その他のバイタルサインも同時に検出できるようなデバイスへ発展することで新生児医療の高度化が期待できます。本研究は戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE )(No. 181603007)のサポートの元で行われました。

この研究成果は、国際学会「IEEE MEMS2019」(1月28日付)に発表されました。

この研究成果は、国際学会「IEEE MEMS2019」(1月28日付)に発表されました。

研究成果

生後まもない新生児はビリルビン濃度の調整が不安定であることから、その後の生育を勘案すると経時的な黄疸計測が必要不可欠です。そこで本研究では、ゴム材料などの柔軟な材料を新生児とデバイスのインターフェースに用いることによって新生児に対して負荷が低く、高密着に装着できるウェアラブル型光学式黄疸センサを実現しました。Bluetoothを介してスマートフォンやタブレット端末で黄疸度合いを経時的に確認できるようになりました。

実験手法

微細加工技術を用いて柔らかい基板上にLED、フォトダイオード(PD)、IC、Bluetooth 素子を載せた回路を作製しました。その回路を、生体適合性が高く柔軟なシリコーンゴム材料の中に封入することにより、非常に柔軟なデバイスを開発しました。横浜市立大学医学部小児科学の協力により、出生0~5日後の新生児に対して、作製したデバイスによる測定結果と、従来から用いられている血液検査、光学式ハンディデバイスによる検査の結果を比較し、相関があることを確認しました。

社会的な背景

黄疸とは、ビリルビン濃度が高くなることにより発症する疾病です。日本人では98%、白人では60%の新生児が発症するといわれます。通常は自然治癒するため問題ありませんが、重症化すると、ビリルビンが脳に沈着し、障害を残してしまうことがあります。ビリルビン濃度は出生後、5日程度増加し続けるため、その間、ビリルビン濃度をこまめに計測し、状況によっては、早期に治療を行う必要があります。

現在、ビリルビン濃度の測定に用いられている方法は、血液検査による方法と、光学式ハンディデバイス方法があります。血液検査は高精度である一方、新生児への負担が大きくなります。ハンディデバイスは額や胸にデバイスをあて、光を発し、波長による吸光度の違いを用いて、ビリルビン濃度を求めます。そのため、血液検査よりも簡便に計測することができる一方、リアルタイムで計測することが出来ず、また、費用が高額となります。現在、新生児は出生5日後まで入院する必要がありますが、その主要な目的の一つがビリルビン濃度測定です。小型、ウェアラブル、個人で購入可能なビリルビン濃度測定デバイスが実現されれば、新生児の入院日数を短くし、患者の金銭的負担と医師・看護師の負担を軽減することができます。

現在、ビリルビン濃度の測定に用いられている方法は、血液検査による方法と、光学式ハンディデバイス方法があります。血液検査は高精度である一方、新生児への負担が大きくなります。ハンディデバイスは額や胸にデバイスをあて、光を発し、波長による吸光度の違いを用いて、ビリルビン濃度を求めます。そのため、血液検査よりも簡便に計測することができる一方、リアルタイムで計測することが出来ず、また、費用が高額となります。現在、新生児は出生5日後まで入院する必要がありますが、その主要な目的の一つがビリルビン濃度測定です。小型、ウェアラブル、個人で購入可能なビリルビン濃度測定デバイスが実現されれば、新生児の入院日数を短くし、患者の金銭的負担と医師・看護師の負担を軽減することができます。

今後の展開

本研究は黄疸計測のみができる新生児向けのウェアラブルセンサを開発しました。今後は脈拍計測などと連動し、経時的に新生児の様々なバイタルサインを計測できるウェアラブルセンサを開発して行く予定です。これらで取得したデータを機械学習と連動することで新生児、家族、医師、看護師が安心して生活できるスマートネットワーク環境を提供できると期待されます。

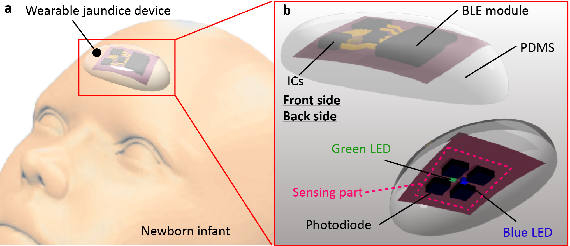

図1 ウェアラブル型黄疸センサ a.新生児の額にゴム材料で装着。b.複数色LEDによる反射光で黄疸を計測

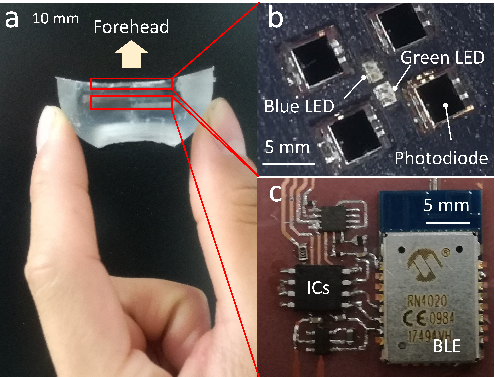

図2 ウェアラブル黄疸センサの写真. a. 約3センチのセンサ、b. 2つのLEDからの反射光を4つのフォトダイオードで計測. c. デバイス上の小型ICとBluetoothモジュール

本研究成果は、平成31年2月6日(水)~2月8日(金)に開催される、テクニカルショウヨコハマ2019(第40回工業技術見本市 パシフィコ横浜展示ホールA・B・C)の横浜国立大学ブース(ブースNo. i-14,i-15)にて展示いたします。