「起業家的パートナーシップの生成過程」を

日本画でビジュアル化した狙いとその効果とは?

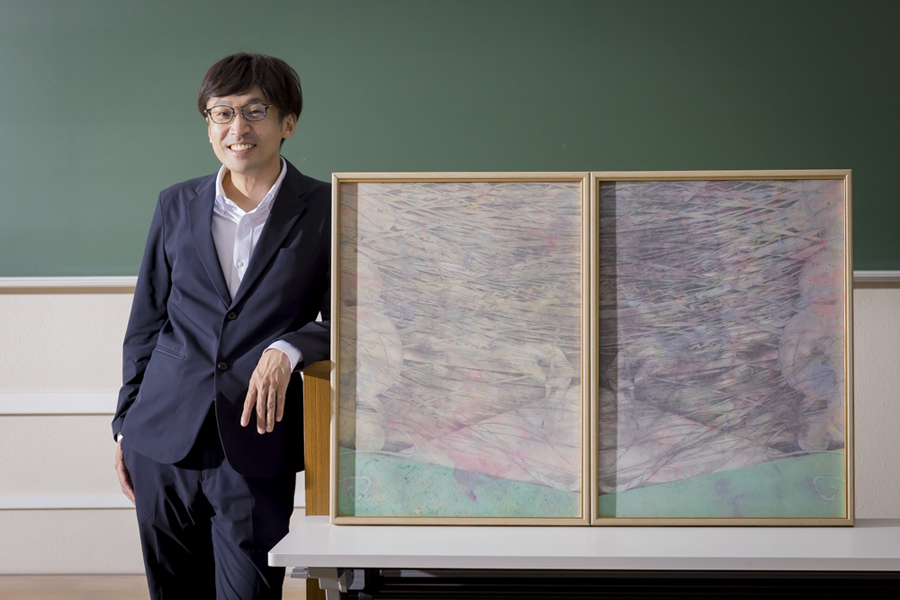

2024年10月22日、国際商学部「アントレプレナーシップ論」の授業が行われる教室に、大きな日本画が鎮座していました。タイトルは《accept》(左)と《respond》(右)で、2枚が1枚の絵画となったときの題名は《Cocoyori》。これは起業家のパートナーシップ生成の過程をビジュアル化したものだといいます。この不思議な日本画が学生たちの「自分語り」に大きな役割を果たします。担当した国際商学部伊藤智明准教授に日本画の意味と授業の狙いについて聞きました。

起業家と研究者の「ことばの交換」

教室に入ると教壇の前に立てかけてあったのは、1枚の大きな絵画——。シンメトリーをなす2枚の作品にも見えます。西洋画というより、日本画に近いような雰囲気です。これは、2024年10月22日に行われた国際商学部伊藤智明准教授が担当する「アントレプレナーシップ論」のワンシーン。第5回目にあたる授業のタイトルは、「起業家的パートナーシップの生成」でした。

伊藤准教授の専門は「経営学」。なかでも「アントレプレナーシップ」や「パートナーシップ」について、前例のないユニークな研究を展開しています。自らも起業家として、2024年4月に株式会社STUDIUS(ステューディアス)を設立。後述する自らの研究手法の実用化を主たる事業にした会社で、横浜市立大学発認定ベンチャーとして認められています。

そんな伊藤准教授が、力を入れている研究が「ことばの交換」です。これは大学院在籍中に、乃村一政氏(現 株式会社マイホム 代表取締役CEO)という起業家と始めた「語りの共同生成」のことを指します。2011年4月からスタートした「ことばの交換」では、乃村氏との語り合いを伊藤准教授が毎回ICレコーダーで録音して文字に起こし、その記録を乃村氏に送付します。

「ことばの交換」によって、起業家である乃村氏は、自分の発言をいつでも確認することができ、自分のタイミングで安心して内省することができます。一方で伊藤准教授は、起業家がどのように商品をつくり出すのか、創業前後でどのような人々とのパートナーシップを結んでいくのか、事業の盛衰に応じて自己像はどのように変化していくか……といったテーマを研究することができます。その研究は、アントレプレナーシップやスタートアップの当事者への貢献を後回しにしない形、かつ、アントレプレナーシップやスタートアップのリアリティを手放さない形で実施されています。起業家と研究者という異質なコンビによる共創のフィールドワークを乃村氏と伊藤准教授は13年間続けてきました。

「ことばの交換」の足跡は、伊藤准教授が2022年に発表した論文「苦悩する連続起業家とパートナーシップ生成:二人称的アプローチに基づく省察の追跡」[1]にまとめられています。

「この論文は、起業家が創業期に直面する苦悩とその過程でのパートナーシップ生成について追跡した記録になります。特に起業の失敗後に再起する起業家の経験を『二人称アプローチ』という研究手法で追跡し、パートナーシップ生成に伴う課題や学びを深く記述しようと試みました。二人称アプローチとは、つまり『ことばの交換』のことを指します」

「ひとりがふたりになる瞬間」を捉えたかった

13年以上に及ぶ「ことばの交換」を経て、伊藤准教授は乃村氏がIT起業家の共同経営者と本音をぶつけ合えるパートナーシップを生成する過程を捉えられたと考えています。しかし、「ことばの交換」では、たどり着かない何かがあることも痛感していました。それは、パートナーシップが成立する瞬間の可視化——。

経営学では多くの場合、すでにこの世にある会社の業績などから最適な行動原理などを分析していきます。伊藤准教授は、大学院生の頃、研究に行き詰まり、他の研究者がやらないテーマを探しました。そこで思いついたのが、「組織ができる過程」を明らかにすることだったといいます。

「『ことばの交換』によって、私が捉えたかったのは、『ひとりがふたりになる瞬間』です。アメリカの経営学者チェスター・バーナードは、組織が成立するための要件をこう定義しています。共通目的があること、貢献意欲があること、コミュニケーションが成立していること、そして、2名以上であること。私は、こうした要件をもとに組織が成立する瞬間を明らかにしたかったのです。例えば、『ことばの交換』のなかで、起業家の乃村氏はあるIT起業家と出会い、住宅IT事業の会社を共同で立ち上げます。その過程で、パートナーシップの土台ができる瞬間を捉えることができるのではないかと考えました」

「ことばの交換」において、伊藤准教授は乃村氏と1回1時間の面談をセッティングします。そのうち40分は乃村氏が自由に語り、残り20分ほどで対話をする。その様子を録音し、そこで何が起こっているのかを観察します。しかし、「ことばの交換」を365日ずっと行うわけにはいきません。それでは、大切な一瞬を捉えることは難しい……。そこで思いついたのが、「ひとりがふたりになる瞬間」を絵画として表現することでした。

依頼したのは、芸術と経営学の学際研究に関心を有する日本画家の石田翔太氏。テーマは、「起業家的パートナーシップの生成過程の語りをビジュアル化する」。これまで録音した「ことばの交換」の内容をベースにディスカッションを重ね、でき上がったのが当日教壇に立てかけられた日本画でした。タイトルは、左側が《accept》、右側が《respond》。石田氏考案の「互恵描法」という技法で描かれた作品《Cocoyori》は、シンメトリーのふたつの作品がひとつになったもの。まさに「パートナーシップ」を連想させる作品といえるでしょう。

絵画が装置となり学生が「自分語り」を始める

「アントレプレナーシップ論」の第1回から第4回では、伊藤准教授のフィールドワークである「ことばの交換」の内容が紹介され、学生と一緒に連続起業家・乃村氏との対話の逐語記録を読み、失敗から学ぶケーススタディについて、ディスカッションが行われました。一般的な座学の授業というよりは、参加型の授業であることは学生も理解しているものの、当日は謎の日本画を前に、教室は不思議な雰囲気に包まれていました。

第5回「起業家的パートナーシップの生成」の授業が始まり、パートナーシップとは何か、起業家はどうやってアントレプレナーシップを学ぶのか……といった説明のなかで、この日本画が、起業家がパートナーシップを生成する過程の語りをビジュアル化したものであることが明かされます。

「まずはみんなでじっくり絵を見ましょう」

伊藤准教授の声かけで、学生たちは席を立ち、日本画をのぞき込みます。経営学なのか?起業論なのか? 芸術論なのか? どのカテゴリーにも属さない奇妙な時間が流れます。そして、15分ほど経過した後、当日のメインである日本画を見ながらのディスカッションが始まりました。それは、ディスカッションというよりも学生各自の内面を語り合い、仲間と共有し合う不思議な瞬間でした。

テーマは、「パートナーシップについて思うこと」。

学生たちは、パートナーシップについて、自分なりのエピソードを交えて語ります。

「音楽サークルで自分は感覚的に音楽をしていることを自認してきた。それは音楽に携わる両親も同じだった。しかし、サークルで音楽理論をもとに作曲をするような友人ができ、自分も理論を学びたいと思うようになった。これがパートナーシップなのではないか」

「アルバイト先の上司と意見が合わず、怒られた内容がまったく理解できなかったことがある。ある日、我慢が限界を超え『辞める』と伝えると上司がやさしくなった。こちらも変に意地を張らずに対話をしたらもう少し理解し合えたかもしれない」

「体育会系のクラブでは、感情的かつ物理的にぶつかり合うことが多い。最初は厳しいと思ったが、慣れてくると感情的だからこそ伝わることもあると思うようになった。起業家の乃村さんが感情的に議論することもパートナーシップを構築する上で重要なのではないか」

「大学に入ってから人間関係で悩むことが増えた。自由な時間が増えることで、友達とのすれ違いも増えた気がする。今までは受験や部活動が忙しくてすれ違いも流していた。どうしても関係を維持したい友達と正面からぶつかったこともある。ひとりは互いに納得して関係を修復し、ひとりは関係の継続は無理だという結論になった。やはり相手を理解する姿勢は、双方が持たないといけない。それがパートナーシップだと思う」

また、日本画についての解釈を表現する学生もいました。

「この絵の背後に大縄跳びをしたときの地面の跡のようなものが見える。これは、試行錯誤の跡なのか。また、手がシンメトリーになることで、左利きの人と右利きの人が向き合う対称性から生まれる効果もあると思う」

「この絵の左側の人と右側の人は、住んでいる環境が違うと思う。お互いの意図によってのみつながることで、パートナーシップが形成されている印象がある」

未熟でまだ何も成し遂げていない人の声を聞きたい

結局、10名以上の学生が、パートナーシップについて思うことを自分のエピソードを交えて語りました。質疑応答はなく、感想を伝え合うこともありません。学生たちは、ただ自分のことを「語る」。伊藤准教授は、この日の授業に手応えを感じたといいます。

「この授業をきっかけに、自分のことを『語る』という経験を提供したいと考えました。また、指示待ち状態の教室をぶち壊したいという思いもあったと思います。学生たちは、予想以上に『自分語り』をしてくれました。ここで日本画が果たした役割は大きかったと思います。パートナーシップを表現した作品が、何を語るべきかを示してくれたのかもしれません」

授業後、国際商学部3年生の小城桃穂さんはこう語りました。

「絵を見ながらディスカッションするのは初めてでした。絵があることで、何を語るべきか想像しやすくなった気がします。絵の第一印象は『混沌』でしたが、じっと見ているとよくわからない抽象画の中から、『ふたつを合わせてひとつ=パートナーシップ』というメッセージが読み解けた気がします。この絵から人間関係、人との距離感、他人との境界線などをイメージして、自分は友人との距離の詰め方が苦手だなとか、程よい距離感って大切だな……といったことを考えました。言葉のかけ方、人との接し方を考えるいい機会になったと思います」

授業中に発言をした学生たちは、恥ずかしそうに「何を話せばいいですか?」と言いながら、淡々とエピソードを話し始めたのが印象的でした。伊藤准教授に言わせれば「もう話すことは決まっている」。周囲が何を語ろうがそれはまったく関係なく、学生たちは自分が何を語るべきなのか、本当はわかっているのだといいます。

「起業の本質は、お金儲けをすることではなくて、自分がやりたいことを実現することだと思うんですね。自分ひとりで難しければ、誰かに助けてもらいながら、やりたいことを実現する方法を学ぶのが、アントレプレナーシップ論なのだと思います。そのためには、学生たちにはもっと自分の素直な思いをストレートに表現してほしい。自分の経験を人前で語ることは決して恥ずかしいことじゃない。私は未熟でまだ何も成し遂げていない人の声を聞きたい。これを拾い上げるのが私の役割だし、この声こそアントレナーシップの第一歩なのではないでしょうか」

伊藤准教授の教育活動は、教室の外にも派生しています。2024年度からスタートした「STUDIO YCU[2]」でも「ことばの交換」で得られた研究成果が役立てられています。これは、起業を目指す学生を卒業生で組織する市大サポーターグループが支援する不定期の学内イベント。2024年6月に開催された第1回「STUDIO YCU」では、市大を卒業した起業家に、成功体験だけでなく失敗体験も話してもらい、その経営上の危機の乗り越え方、失敗のマネジメントを中心に学生とディスカッションを行いました。 「STUDIO YCU」は、起業に関心がある学生ならば誰でも参加可能です。

【研究者プロフィール】

伊藤智明 ITO Chiaki

横浜市立大学国際商学部 准教授

京都大学経営管理大学院 特定講師などを経て現職。横浜市立大学共創イノベーションセンター スタートアップ推進部門 部門長を兼任。2024年4月、横浜市立大学発認定ベンチャーとして株式会社STUDIUSを設立。代表取締役CCO (Chief Creative Officer) を務める。

参考文献など

[1] 苦悩する連続起業家とパートナーシップ生成:二人称的アプローチに基づく省察の追跡

経営行動科学 33(3) 119-141 2022年3月

https://doi.org/10.5651/jaas.33.119

連続起業家とは、生涯にわたり新規事業を次々と立ち上げるような起業家のこと。乃村氏は、複数社の設立経験がある連続起業家で、事業創造や成長の成功経験と合わせて、廃業や倒産といった事業の失敗も経験している。

[2] STUDIO YCU:アントレプレナーやスタートアップを目指す学生のために、卒業生からなる市大サポーターグループを通じて人材育成支援を行う企画。

第1回STUDIO YCU

https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2024/20240617_studio_ycu.html

第2回STUDIO YCU

https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2024/20240515.html

(第3回STUDIO YCUは、2025年2月に開催予定)