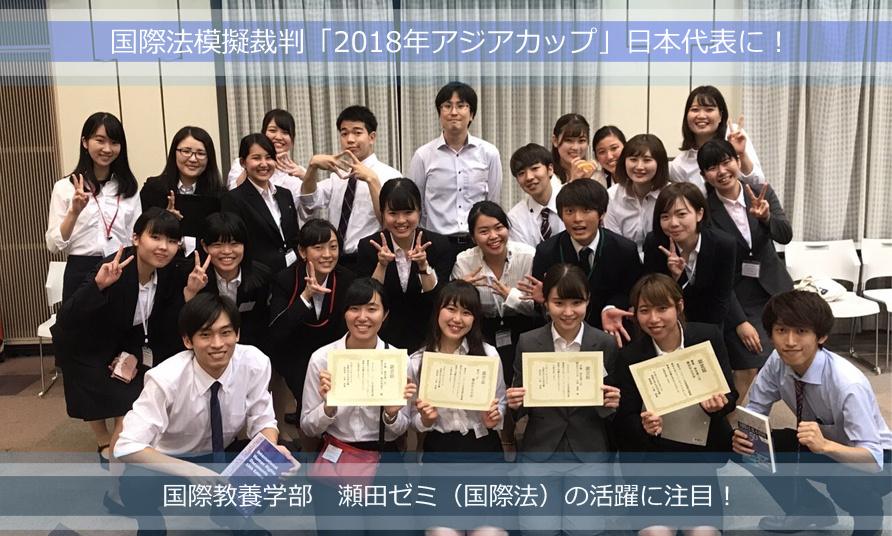

国際法模擬裁判「2018年アジアカップ」日本代表に!

2019年4月、学部再編により誕生する国際教養学部。 国際教養学部では、2年次からゼミを中心に専門性を磨きます。 今回の「ヨコ知り!」は、「国際法模擬裁判」に参加するなど、活発なゼミ活動を展開する瀬田 真ゼミ(国際法)をクローズアップ。「2018年アジアカップ」(国際法模擬裁判)の日本代表を勝ち取った瀬田ゼミの皆さんにお話を伺いました。

国際法模擬裁判「2018年アジアカップ」とは、どのような大会なのですか?

瀬田 架空の国家間の係争を題材に、国際司法裁判所を舞台として裁判形式で弁論を競う大会です。各大学は、原告と被告に分かれて弁論を行い、総合的に成績の良いチームが勝ちます。この「アジアカップ」は、それぞれの国から一校ずつ16ヶ国の代表が集まる大会で、私たちは日本代表として参加しました。シンガポール代表やフィリピン代表といった、英語力も高く国際法のレベルも高い大学と戦ったことになります。

弁論者をどのように選考されたのですか?

瀬田 模擬裁判大会では、ただ英語で弁論するだけでなく、その場で裁判官をつとめる外交官や国際法学者から多くの質問を受けます。そのため、英語力や国際法の知識、プレゼンテーション能力だけでなく、その場での対応力なども評価しました。でも、一番大事なのはやる気です。

瀬田 真 准教授(国際法)

そんな瀬田ゼミで弁論者に選ばれた学生お二人にお話を伺いました

青山 優子 さん (写真左)

国際総合科学部 国際都市学系 3年

(川崎市立橘高等学校 卒)

滝本 美喜子 さん (写真右)

国際総合科学部 国際都市学系 2年

(広島市立基町高等学校 卒)

※学生の所属は、現行の学部・学系・コースとなっています。

弁論者に選ばれた時の気持ちは?

滝本 弁論者に選出された際、夏休み中の他の行事と両立できるか、また1ヶ月という短い期間の中で質の良い弁論をできるかどうか非常に不安でした。夏休み中という特殊な状況の中、瀬田先生はもちろんゼミの学生や外部の専門家の方等、多方面からの応援を力に弁論練習を積み重ねることができました。

青山 弁論者に選ばれ、「絶対に結果を残そう」という意思がさらに強まりました。大会で好成績を収めるためには、弁論の基盤となる法的知識もさることながら、パフォーマンス面も大切です。弁論する際の話し方なども学生間で指摘し合いながら準備をして臨みました。

日本代表を勝ち取った時の気持ちは?

滝本 あと数日で夏休みだと浮かれていた矢先に日本代表決定を告げるメールが届き、その時は嬉しいという感情以前に信じられないという気持ちの方が優っていました。不安と心配で気持ちが高揚する私でしたが、被告役でペアを組む先輩が優秀な方なので大船に乗ったつもりで頑張ろうと思いました。

青山 とても嬉しかったと同時に、正直信じられない気持ちでした。アジアの19の国と地域から65チームが応募し、その中から本戦に進める16チームに、幸運にも日本では私たち横浜市立大学が選ばれました。書面はすべて英語で提出し、初出場で経験もない中不安でしたが、瀬田先生の指導のもとゼミ生一丸となって作った論がユニークだったので、そこが評価されたのだと思います。

「アジアカップ」大会当日の雰囲気はどうだった?

滝本 霞ヶ関に集まった各国代表には長旅の疲れを上回る緊張感と自信がうかがえました。日本の模擬裁判大会では各出場校ごとにチームナンバーが与えられ大学名は公開されませんが、アジアカップでは開会式で出場国ごとに名前を呼ばれ周知されたため、日本の模擬裁判よりフランクな印象を受けました。しかし模擬裁判は日本と同様、あるいはそれ以上に高度なものとなっており、弁論原稿を用意せず弁論をしている代表もいました。裁判閉廷後は海外の学生たちと互いにお土産や名刺を交換し合い、記念写真を撮るなど交流をはかることができました。大会のあった2日間、日本にいながらまるで海外にいるかのようなエキサイティングな体験ができました。

青山 始まる前は緊張感が漂い、各チームそれぞれのペースで練習に取り組んでいました。レセプションでは、国境を越えて、模擬裁判に熱中した者同士互いに勉強方法や大学生活などの話をし、充実した交流をすることができました。

大会に参加してみて、印象・感想を教えてください

滝本 他の法廷を見学していた時から感じていたことは、各国代表の英語でのプレゼンテーション力の高さです。日本で生まれ育った私は英語に圧倒され、さらにプレゼンに圧倒されました。特に私たち被告役の対戦相手だったフィリピン代表は、説得力があり、裁判官を味方につける素晴らしい弁論をしていました。11月末に再び英語で行われる模擬裁判大会があるので、それに向け良い刺激を受けました。

青山 自分なりに準備は万端だったので、自信をもって挑むことができました。しかし、それ以上にシンガポール、マレーシア、フィリピンの学生は弁論の魅せ方や英語力が数段高く圧倒されました。この時の劣等感や悔しさは心に残っており、勉学に励む上で原動力になっています。

瀬田先生から見たアジアカップについて、率直な感想をお聞かせください

瀬田 学生がこの大会に参加したいと言い出した時は、本当にやりとげられるか不安でしたが、ゼミ全体で頑張り、見事に本大会への参加を勝ち取ることができました。その点は大変誇りに思います。他方、本大会では、英語力はもとよりプレゼン力という点で日本では感じることのできなかった大きな差があると学生自身が痛感したと思うので、これを糧に頑張ってほしいです。

※国際法模擬裁判「アジアカップ」とは…

アジア諸国の学生を対象として1999年から毎年日本で開催されている国際法模擬裁判の大会。

架空の国家間の係争を題材に、参加チームがそれぞれ国際司法裁判所における原告・被告に扮して弁論を行います。 書面も審査の対象となっており、書面・弁論を総合的に評価し優劣を競います。20回目の今年は19の国と地域から65チームが応募し、横浜市立大学をはじめ16ヶ国の代表が予選を通過。今年の優勝はシンガポール国立大学。横浜市立大学は書面審査5位、総合12位という結果でした。

瀬田ゼミ 夏合宿の様子

最後に、YCU(国際教養学部)を目指す受験生へメッセージをお願いします

青山 YCUの魅力は大きく3点あります。

第1に、英語の授業が充実していること。

第2に、授業が少人数制で教員一人あたりの学生数が少ないので、学ぶ姿勢があればより深く学べること。

第3に、国際教養学部では、ゼミが2年生から開始するため、興味のある専門分野を早い時期から学ぶことができ、力をつけられることです。

滝本 YCUは小規模で英語に力を入れている大学です。高校生のみなさんは小規模ゆえ、力のない公立大学だと思い進学を躊躇するかもしれません。しかし、小規模だからこそ鶏口を目指すことができます。また国際教養学部では心理学から様々な社会学領域、環境問題、国際法まで幅広い学問を選択でき、小規模であるがゆえに多様性に富む先生方・学生達との交流もはかれます。駅近で学ぶ環境が整っているYCUへの進学をお待ちしております!

【ヨコ知り!1問1答】

YCUで充実した学生生活を送っている学生たちも数年前は受験生。そんな彼らに受験時のエピソードを聞きました!

①なぜYCUを選んだ?②試験前日どう過ごした?③試験当日の失敗談は?

①第一志望を泣く泣く諦め、どの学校にしようか検索していたところ、FAO(国連食糧農業機関)で働いている上村雄彦先生(国際政治論)を知り、YCUを志望しました。

②自信と緊張感を持って、試験後の中華街を楽しみに早寝。

③トイレに行きそびれ、全く集中できなかった。頑張りすぎて頭痛発症。

①少人数制と英語授業の充実。勉強に打ち込める環境。

②自分ならできると言い聞かせながらお風呂に入り、早寝。

③意外と会場が暑くなってきたので、1枚脱ぎたかったが、脱げるような服装ではなかった。

(2018/11/15)