第4回 STUDIO YCU開催報告

「横浜市立大学との出会いと『いま』の志」

2025.11.19

- TOPICS

- キャリア・就職

- 大学

- 国際商学部

第4回 STUDIO YCUのチラシ

第4回 STUDIO YCUのチラシ

10月9日(木)、在学生と卒業生が世代を越えて語り合うトークイベント「STUDIO YCU」を、みなとみらいサテライトキャンパスで開催しました。

第4回となる今回は、「横浜市立大学との出会いと『いま』の志」をテーマに、GMOブランドセキュリティ株式会社 代表取締役会長・高津 竜司氏(1999年商学部卒業)と、横浜市立大学 研究・産学連携推進センター 宮﨑 智之教授(医学部卒業)をゲストに迎え、在学生、教職員、卒業生らが参加しました。

ファシリテーターは、伊藤 智明准教授(国際商学部)と後藤 優スタートアッププロデューサー(研究・産学連携推進センター 特任教員)が務め、「出会い」「挑戦」「志」をキーワードに、率直で熱量のあるクロストークが展開されました。

第4回となる今回は、「横浜市立大学との出会いと『いま』の志」をテーマに、GMOブランドセキュリティ株式会社 代表取締役会長・高津 竜司氏(1999年商学部卒業)と、横浜市立大学 研究・産学連携推進センター 宮﨑 智之教授(医学部卒業)をゲストに迎え、在学生、教職員、卒業生らが参加しました。

ファシリテーターは、伊藤 智明准教授(国際商学部)と後藤 優スタートアッププロデューサー(研究・産学連携推進センター 特任教員)が務め、「出会い」「挑戦」「志」をキーワードに、率直で熱量のあるクロストークが展開されました。

■卒業から20年を経て語る「出会い」と「志」

伊藤准教授がファシリテーターを担当した前半のクロストークでは、両氏がYCUに進学した経緯と、学生時代の体験について語りました。

高津氏は、神戸での震災経験をきっかけに「変化の時代をどう生きるか」を模索し、横浜という港町の文化に惹かれて商学部へ進学したと回想しました。

「当時の横浜市大は、仲間と議論しながら新しいことに挑戦できる場所。卒業して20年以上経っても、その“挑戦の感覚”は今も生きています。」

宮﨑教授は、医学部での学びを振り返り、「最初は環境的にも厳しかったけれど、周囲の支えの中で『人の役に立つ』という志を形にできた。いまは医療だけでなく、社会全体をよりよくする研究と教育に挑戦しています。」

と、学びの原点にある“人とのつながり”を強調しました。

高津氏は、神戸での震災経験をきっかけに「変化の時代をどう生きるか」を模索し、横浜という港町の文化に惹かれて商学部へ進学したと回想しました。

「当時の横浜市大は、仲間と議論しながら新しいことに挑戦できる場所。卒業して20年以上経っても、その“挑戦の感覚”は今も生きています。」

宮﨑教授は、医学部での学びを振り返り、「最初は環境的にも厳しかったけれど、周囲の支えの中で『人の役に立つ』という志を形にできた。いまは医療だけでなく、社会全体をよりよくする研究と教育に挑戦しています。」

と、学びの原点にある“人とのつながり”を強調しました。

■「いま」挑戦していること──それぞれの現場から

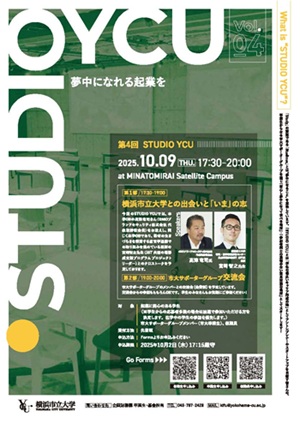

後藤 優スタートアッププロデューサー

後藤 優スタートアッププロデューサー

後藤スタートアッププロデューサーがファシリテーターを担当した後半のクロストークでは、両氏がビジネスや研究、社会実装の最前線で挑戦していることを、参加している学生に届くように等身大の「大人」として語りました。

高津 竜司氏

高津 竜司氏

高津氏:ブランドセキュリティと「明るいバカ」の挑戦

GMOブランドセキュリティを率いる高津氏は、近年急増する企業ブランドをかたる「なりすまし」問題に対し、メール認証技術「BIMI(Brand Indicators for Message Identification)」を活用した新しいセキュリティ基盤づくりに挑んでいます。

「この技術で、メールの送信元企業のロゴを表示できるようになり、受信者が“本物”を見分けられる。成功の要因は才能よりもしつこさ。多くの人が諦めても、僕は粘り強くしがみついてきただけです。」

「世の中を変えるのは“明るいバカ”だ」と語る高津氏の姿勢は、会場の学生たちに笑いと勇気を与えました。

GMOブランドセキュリティを率いる高津氏は、近年急増する企業ブランドをかたる「なりすまし」問題に対し、メール認証技術「BIMI(Brand Indicators for Message Identification)」を活用した新しいセキュリティ基盤づくりに挑んでいます。

「この技術で、メールの送信元企業のロゴを表示できるようになり、受信者が“本物”を見分けられる。成功の要因は才能よりもしつこさ。多くの人が諦めても、僕は粘り強くしがみついてきただけです。」

「世の中を変えるのは“明るいバカ”だ」と語る高津氏の姿勢は、会場の学生たちに笑いと勇気を与えました。

宮﨑 智之教授

宮﨑 智之教授

宮﨑教授:若者のメンタルヘルスを社会へ還元

若者のメンタル不調という社会課題に対し、研究成果を社会に実装する新たな挑戦を紹介しました。

「論文で終わらせず、実際に若者に届く仕組みを作ることが目標。“未病”の段階でケアできる社会をつくりたい。横浜市大発の技術で世界のモデルを目指しています。」

医学と社会の橋渡し役として、“人に届ける”研究のあり方を語る姿に、聴衆からは共感の声が上がりました。

若者のメンタル不調という社会課題に対し、研究成果を社会に実装する新たな挑戦を紹介しました。

「論文で終わらせず、実際に若者に届く仕組みを作ることが目標。“未病”の段階でケアできる社会をつくりたい。横浜市大発の技術で世界のモデルを目指しています。」

医学と社会の橋渡し役として、“人に届ける”研究のあり方を語る姿に、聴衆からは共感の声が上がりました。

■Q&Aセッション──学生・教員からのリアルな質問

クロストークが終わると、学生や卒業生、教員から寄せられた質問をもとに活発な意見交換が行われました。

Q1. 「新しい挑戦に必要な仲間をどのように見つければよいですか?」

高津氏は「業界の人にナンパのように声をかける」と笑いつつ、「分からないことは『教えてください』と素直に言うこと。頼られるのが嬉しい人は多い。口に出し続けることで、思いがけないショートカットが生まれます。」

と実践的なアドバイスを送りました。宮﨑教授も、「自分が面白いと思うことは他の人にも響く。図々しく紹介を頼むことがチームづくりの第一歩です。」と「人に頼る勇気」を強調しました。

Q2. 「自分自身がしがみつけるほどの熱量を、どうのように見つけることができますか?」

高津氏は「最初から見つかる人はいない」と前置きしたうえで、「壁にぶつかる体験をたくさんする中で、自然と残るものが“本気で向き合える対象”になります。」と述べました。

宮﨑教授は、「好きを見つけるといい、またプレッシャーを感じなくていいと思う。目の前にあるワクワクを続けることで、いつの間にか仕事や研究につながっていく。」

と学生の悩みに寄り添いました。

Q3. 「“好き”をどのように将来につなげればよいですか?」

「絵を描くこと」をテーマにした学生の質問に対し、宮﨑教授は、「他人から言われる『時間がもったいない』より、自分の幸福を大切にすべきだ。美大への進学や絵を描く活動の発信など道は多様。やりきった先に確信が生まれます。」と力強く答えました。

高津氏も、「『それで何になるの?』という他人の声に振り回されないで。好きなことがストレス解消になるなら、それ自体が価値です。」と語り、学生たちを励ましました。

Q1. 「新しい挑戦に必要な仲間をどのように見つければよいですか?」

高津氏は「業界の人にナンパのように声をかける」と笑いつつ、「分からないことは『教えてください』と素直に言うこと。頼られるのが嬉しい人は多い。口に出し続けることで、思いがけないショートカットが生まれます。」

と実践的なアドバイスを送りました。宮﨑教授も、「自分が面白いと思うことは他の人にも響く。図々しく紹介を頼むことがチームづくりの第一歩です。」と「人に頼る勇気」を強調しました。

Q2. 「自分自身がしがみつけるほどの熱量を、どうのように見つけることができますか?」

高津氏は「最初から見つかる人はいない」と前置きしたうえで、「壁にぶつかる体験をたくさんする中で、自然と残るものが“本気で向き合える対象”になります。」と述べました。

宮﨑教授は、「好きを見つけるといい、またプレッシャーを感じなくていいと思う。目の前にあるワクワクを続けることで、いつの間にか仕事や研究につながっていく。」

と学生の悩みに寄り添いました。

Q3. 「“好き”をどのように将来につなげればよいですか?」

「絵を描くこと」をテーマにした学生の質問に対し、宮﨑教授は、「他人から言われる『時間がもったいない』より、自分の幸福を大切にすべきだ。美大への進学や絵を描く活動の発信など道は多様。やりきった先に確信が生まれます。」と力強く答えました。

高津氏も、「『それで何になるの?』という他人の声に振り回されないで。好きなことがストレス解消になるなら、それ自体が価値です。」と語り、学生たちを励ましました。

有馬 貴之准教授

有馬 貴之准教授

Q4.「研究者として、探求(論文)と社会実装・ビジネスの両立に関する葛藤があります。求められる資質の違いやうまい折り合いの付け方や、またそれをどう両立すればよいですか?」との有馬 貴之准教授(国際教養学部)からの質問に対して、

宮﨑教授は、自身が基礎・臨床研究の最前線から、現在はマネジメント・産学連携へ軸足を移した経験を踏まえ、「以前の「自分で手を動かす楽しさ」への未練はあるが、研究を“人に届ける”ことが今の使命。いつかまた実験に戻る可能性を視野に入れて、今は社会実装に集中しています。」と語りました。

高津氏は「マーケットインの発想と研究開発のアプローチは異なるが、到達する「ピーク」は重なり得る。」とし、「良い研究は市場に受け入れられるし、両方の視点を積み重ねることで、人類に資する成果につながる」と応じました。

宮﨑教授は、自身が基礎・臨床研究の最前線から、現在はマネジメント・産学連携へ軸足を移した経験を踏まえ、「以前の「自分で手を動かす楽しさ」への未練はあるが、研究を“人に届ける”ことが今の使命。いつかまた実験に戻る可能性を視野に入れて、今は社会実装に集中しています。」と語りました。

高津氏は「マーケットインの発想と研究開発のアプローチは異なるが、到達する「ピーク」は重なり得る。」とし、「良い研究は市場に受け入れられるし、両方の視点を積み重ねることで、人類に資する成果につながる」と応じました。

最後に、根本 裕太郎准教授(国際商学部)が総括コメントを述べました。

「教育が目指すのは、安心して失敗し、傷つくことができる“場”をインフラとして整えること。今日のSTUDIO YCUのように、挑戦を共有できる空間が学びを深めます。」

また、司会の伊藤准教授からは次回(第5回)に向けて、アントレプレナーシップ教育や大学発スタートアップ創出の取り組みを強化していく方針が発表されました。

「教育が目指すのは、安心して失敗し、傷つくことができる“場”をインフラとして整えること。今日のSTUDIO YCUのように、挑戦を共有できる空間が学びを深めます。」

また、司会の伊藤准教授からは次回(第5回)に向けて、アントレプレナーシップ教育や大学発スタートアップ創出の取り組みを強化していく方針が発表されました。

左より根本 裕太郎准教授、伊藤 智明准教授

左より根本 裕太郎准教授、伊藤 智明准教授

今回のSTUDIO YCUでは、母校との「出会い」から始まる志と、「挑戦を続けること」の大切さが語られました。参加者からは、「自分の“好き”や“挑戦”を見直すきっかけになった」「卒業生の言葉に、YCUで学ぶ意味を再確認できた」などの感想が寄せられ、世代と分野を越えた学びの循環が生まれました。

今後も、学生・卒業生・教員がフラットに語り合い、“挑戦する文化”を育む場としてSTUDIO YCUを継続していきます。

今後も、学生・卒業生・教員がフラットに語り合い、“挑戦する文化”を育む場としてSTUDIO YCUを継続していきます。