大学院生 宮本 真歩さんの論文が、RSC Chemical Biologyに掲載!

2025.11.12

- TOPICS

- 学生の活躍

CPPxナノ技術で実現!PROTACの効率的細胞内デリバリー法

生命医科学研究科 博士前期課程2年(創薬有機化学研究室)の宮本真歩さんらの研究グループは、PROTACの新たな細胞内導入法の確立に成功し、その研究成果が「RSC Chemical Biology」に掲載されました。

論文著者

生命医科学研究科 博士前期課程2年

創薬有機化学研究室

宮本 真歩さん

指導教員

生命医科学研究科

創薬有機化学研究室 出水 庸介大学院客員教授

論文タイトル

「Reductively activated CPP–PROTAC nanocomplexes enhance target degradation via efficient cellular uptake」

(日本語訳:還元的に活性化されたCPP–PROTACナノ複合体は、効率的な細胞内取り込みを介して標的分解を促進する)

生命医科学研究科 博士前期課程2年

創薬有機化学研究室

宮本 真歩さん

指導教員

生命医科学研究科

創薬有機化学研究室 出水 庸介大学院客員教授

論文タイトル

「Reductively activated CPP–PROTAC nanocomplexes enhance target degradation via efficient cellular uptake」

(日本語訳:還元的に活性化されたCPP–PROTACナノ複合体は、効率的な細胞内取り込みを介して標的分解を促進する)

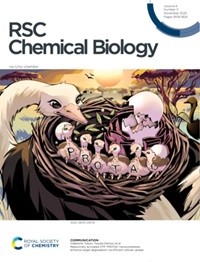

宮本さんがデザインしたアイキャッチ画像が、カバーアートとして選ばれました。

宮本さんがデザインしたアイキャッチ画像が、カバーアートとして選ばれました。

今回の研究内容について宮本さんに解説していただきました。

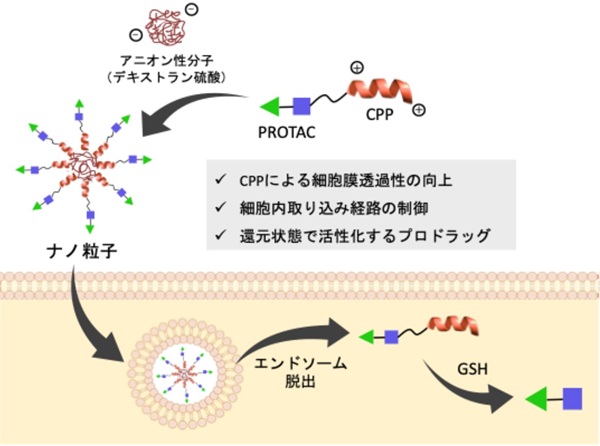

近年、病気の原因となるタンパク質を、細胞の中で分解して治療につなげる薬であるPROTACが注目を集めています。しかし、従来のPROTACは分子が大きく複雑なため、細胞の中に入りにくいという課題がありました。十分に細胞に届かなければ、いくら優れたPROTACでもその効果を発揮できません。そこで私たちは、この問題を解決するために、①CPP*1の導入、②ナノ粒子化、という2つの手法を用いて、PROTACの細胞内への取り込み効率の向上を目指しました。

① CPP(細胞膜透過性ペプチド)の導入

CPPは「分子の運び屋」として、細胞膜という壁を通り抜けて、薬を細胞の中へと届けることができます。PROTACにCPPを結合することで(CPP-PROTAC)、これまで入りにくかったPROTACを効率良く細胞内に取り込めるようなデザインをしました。

② ナノ粒子化

CPP-PROTACをさらに工夫して、ナノメートルサイズの小さな粒子を作りました。具体的には、プラスチャージを持つCPPと、マイナスチャージを持った分子を混ぜることで、小さな複合体を形成させ、細胞内にPROTACを集団的に取り込ませる、という戦略です。これにより、CPPだけを使った場合よりもさらに細胞内への取り込みが高まり、PROTACの薬効(狙ったタンパク質の分解効率)も向上しました。

この2つのアプローチによって、これまでのPROTACでは難しかった、「効率的な細胞内デリバリー」を達成しました。今後は、細胞内で取り込まれたPROTACのうち、より多くの分子が薬効を発揮できるようなデザインや、マイナスチャージを持った分子の最適化などを行い、より優れたナノ粒子型PROTACを目指して、研究を進めていきます。

近年、病気の原因となるタンパク質を、細胞の中で分解して治療につなげる薬であるPROTACが注目を集めています。しかし、従来のPROTACは分子が大きく複雑なため、細胞の中に入りにくいという課題がありました。十分に細胞に届かなければ、いくら優れたPROTACでもその効果を発揮できません。そこで私たちは、この問題を解決するために、①CPP*1の導入、②ナノ粒子化、という2つの手法を用いて、PROTACの細胞内への取り込み効率の向上を目指しました。

① CPP(細胞膜透過性ペプチド)の導入

CPPは「分子の運び屋」として、細胞膜という壁を通り抜けて、薬を細胞の中へと届けることができます。PROTACにCPPを結合することで(CPP-PROTAC)、これまで入りにくかったPROTACを効率良く細胞内に取り込めるようなデザインをしました。

② ナノ粒子化

CPP-PROTACをさらに工夫して、ナノメートルサイズの小さな粒子を作りました。具体的には、プラスチャージを持つCPPと、マイナスチャージを持った分子を混ぜることで、小さな複合体を形成させ、細胞内にPROTACを集団的に取り込ませる、という戦略です。これにより、CPPだけを使った場合よりもさらに細胞内への取り込みが高まり、PROTACの薬効(狙ったタンパク質の分解効率)も向上しました。

この2つのアプローチによって、これまでのPROTACでは難しかった、「効率的な細胞内デリバリー」を達成しました。今後は、細胞内で取り込まれたPROTACのうち、より多くの分子が薬効を発揮できるようなデザインや、マイナスチャージを持った分子の最適化などを行い、より優れたナノ粒子型PROTACを目指して、研究を進めていきます。

図1 本研究で開発したPROTACの分子設計と細胞内での放出機構

図1 本研究で開発したPROTACの分子設計と細胞内での放出機構

宮本 真歩さんのコメント

本研究では、PROTACをナノ粒子化することで、細胞内取り込み効率の向上に成功しました。学部3年の研究室配属当初は、毎日実験するのが苦痛で辛い時期もありました。しかし、3年が経った今では、自分で実験の予定を立てて、それを1つずつこなしていくのが楽しいと思えるようになりました。そう思えるようになったのも、配属時から熱心かつ楽しくご指導してくださった出水先生をはじめ、有機化学部の皆様、共同研究者としてご支援をいただきました国立医薬品食品衛生研究所 医薬安全科学部の齊藤先生、そして日頃より支えてくれている家族のおかげです。この場を借りて心より御礼申し上げます。今後も卒業に向けて精進してまいります。

指導教員 出水 庸介大学院客員教授のコメント

宮本さん、論文アクセプトおめでとうございます!

研究室に来たばかりの頃は、毎日の実験が大変で苦しい時期もあったと聞いていますが、その経験を乗り越えて、今では自分で計画を立てながら実験を楽しめるようになった姿はとても頼もしく感じています。普段は黙々と取り組む姿勢が印象的ですが、研究を通じて大きく成長されたことが、今回の成果につながったのだと思います。日々の努力に加え、周囲の方々やご家族の支えがあってこその成果でもあるでしょう。

この経験を大きな自信にして、これからも伸び伸びと研究に挑戦し、ますます活躍していってくれることを楽しみにしています。

用語説明

*1 細胞膜透過性ペプチド(CPP):細胞膜を透過し細胞内に移行可能なペプチドのこと。多くは30個以下のアミノ酸から成る。

本研究では、PROTACをナノ粒子化することで、細胞内取り込み効率の向上に成功しました。学部3年の研究室配属当初は、毎日実験するのが苦痛で辛い時期もありました。しかし、3年が経った今では、自分で実験の予定を立てて、それを1つずつこなしていくのが楽しいと思えるようになりました。そう思えるようになったのも、配属時から熱心かつ楽しくご指導してくださった出水先生をはじめ、有機化学部の皆様、共同研究者としてご支援をいただきました国立医薬品食品衛生研究所 医薬安全科学部の齊藤先生、そして日頃より支えてくれている家族のおかげです。この場を借りて心より御礼申し上げます。今後も卒業に向けて精進してまいります。

指導教員 出水 庸介大学院客員教授のコメント

宮本さん、論文アクセプトおめでとうございます!

研究室に来たばかりの頃は、毎日の実験が大変で苦しい時期もあったと聞いていますが、その経験を乗り越えて、今では自分で計画を立てながら実験を楽しめるようになった姿はとても頼もしく感じています。普段は黙々と取り組む姿勢が印象的ですが、研究を通じて大きく成長されたことが、今回の成果につながったのだと思います。日々の努力に加え、周囲の方々やご家族の支えがあってこその成果でもあるでしょう。

この経験を大きな自信にして、これからも伸び伸びと研究に挑戦し、ますます活躍していってくれることを楽しみにしています。

用語説明

*1 細胞膜透過性ペプチド(CPP):細胞膜を透過し細胞内に移行可能なペプチドのこと。多くは30個以下のアミノ酸から成る。