木原生物学研究所 辻寛之教授らの研究グループの論文が、The Plant Journalに掲載!

2025.10.08

- TOPICS

- 研究

花や葉など、植物の地上部分すべてを作り出す組織を、まるごと立体的に染色する新技術を開発!

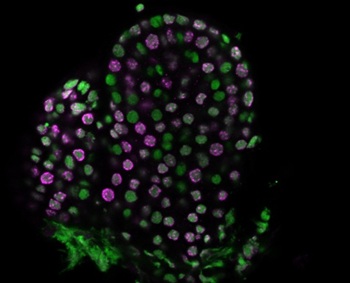

横浜市立大学 木原生物学研究所の辻寛之 教授らの研究グループは、花や葉など、植物の地上部分すべてを作り出す組織を、まるごと立体的に染色する技術を開発しました。この技術によって、イネが花を作り始めたときに細胞の核の中で起こる変化を初めて解明しました。

その研究成果が「The Plant Journal」に掲載されました。

論文タイトル

Whole-tissue 3D immunostaining of shoot apical meristems in rice at single-cell resolution

(日本語訳:イネの茎頂メリステムにおける一細胞解像度での3D免疫染色)

その研究成果が「The Plant Journal」に掲載されました。

論文タイトル

Whole-tissue 3D immunostaining of shoot apical meristems in rice at single-cell resolution

(日本語訳:イネの茎頂メリステムにおける一細胞解像度での3D免疫染色)

メリステム

メリステム

論文情報

掲載誌:The Plant Journal

DOI:https://doi.org/10.1111/tpj.70470

著者:

森下友梨香(名古屋大学大学院生命農学研究科 大学院生)

髙田崚輔 (横浜市立大学木原生物学研究所 大学院生(研究当時))

肥後あすか(横浜市立大学木原生物学研究所 特任助教(研究当時)、現・名古屋大学遺伝子実験施設 助教)

吉田 綾(横浜市立大学木原生物学研究所 特任助手(研究当時)、現・横浜市立大学URA)

辻 寛之(横浜市立大学木原生物学研究所 教授、名古屋大学生物機能開発利用研究センター 教授)

掲載誌:The Plant Journal

DOI:https://doi.org/10.1111/tpj.70470

著者:

森下友梨香(名古屋大学大学院生命農学研究科 大学院生)

髙田崚輔 (横浜市立大学木原生物学研究所 大学院生(研究当時))

肥後あすか(横浜市立大学木原生物学研究所 特任助教(研究当時)、現・名古屋大学遺伝子実験施設 助教)

吉田 綾(横浜市立大学木原生物学研究所 特任助手(研究当時)、現・横浜市立大学URA)

辻 寛之(横浜市立大学木原生物学研究所 教授、名古屋大学生物機能開発利用研究センター 教授)

今回の研究内容について辻先生に解説していただきました。

「茎頂メリステム」はわずか数百の細胞からなる微小な組織ですが、将来、植物の地上部(葉、茎、枝、花)となる細胞を作り出すことから、植物の発生の基礎となる重要な役割を担っています。茎頂メリステムがフロリゲン*1と呼ばれる因子の影響を受けると、葉や茎を発生するステージから花を形成するステージへと転換します。茎頂メリステムが何を作り出すのかは、茎頂メリステムを構成するそれぞれの細胞がどのような遺伝子を発現するかによって決まります。遺伝子発現の制御はDNAの周囲の構造、特にヌクレオソーム*2と呼ばれるDNAとヒストンと呼ばれるタンパク質の複合体の状態に大きく左右されます。ヒストンにはさまざまな化学修飾が加わり、それによってDNAが密に巻かれたり緩んだりし、結果として遺伝子のスイッチが入ったり切れたりします。しかしこれまで、植物の発生で中心的な役割を果たす茎頂メリステムにおいて、遺伝子発現の根幹をなすヒストン修飾*3の状態を立体的な構造を維持したまま、個々の細胞単位で観察する技術は存在していませんでした。

本研究では、茎頂メリステムを対象とした世界初の一細胞解像度3D免疫染色技術を開発しました。この技術により、茎頂メリステム内の数百の細胞の核におけるヒストン修飾の状態を、立体構造を維持したまま一細胞レベルで可視化することが可能になりました。さらに、この技術を用いてフロリゲンがイネの茎頂メリステムに到達する前後で、ヒストン修飾が空間的にどのように変化するかを詳細に解析しました。その結果、フロリゲンの作用によって遺伝子の働きを抑制するタイプのヒストン修飾が増加することを初めて明らかにしました。

今後、この技術を活用することでメリステムにおける重要な分子の3次元的な分布の情報をもとに、より精密な植物改良の手法の開発にもつながると期待されます。さらに個々の細胞の状態の違いや状態変化を立体的に捉えることで、植物の理解を深める研究が加速すると考えられます。

辻先生のコメント

この研究は、横浜市立大学と名古屋大学の研究室が力を合わせたことで実現しました。これまで成功例のなかった植物組織で、免疫染色の新しい実験系を立ち上げることは非常に困難とされてきました。中でも、植物の発生学において特に重要な茎頂メリステムでの成功は、大きな意味を持ちます。横浜市立大学の研究室では、髙田くん、肥後さん、吉田さんが多くの条件を粘り強く検討してくれました。その努力の先に、名古屋大学の森下さんがさらに丁寧に条件検討を重ね、今回の新しい技術と発見につながりました。とても嬉しく思います。美しい染色像に結実するまで、みんな本当によくがんばってくれました。

用語説明

*1 フロリゲン:植物が花を作るためのスイッチとして働く分子。イネではHd3aタンパク質がフロリゲンとして働く。花をつくるために適した環境になると葉で合成され、茎頂メリステムに輸送されて働く。

*2 ヌクレオソーム:DNAがヒストンと呼ばれるタンパク質に巻き付いた構造。真核生物の核内では、DNAはヌクレオソームの形で存在する。

*3 ヒストン修飾:ヌクレオソームを構成するヒストンに、酵素が化学修飾(アセチル化やメチル化など)を加えること。これによりヌクレオソームの性質が変化し、巻き付いているDNA上の遺伝子が転写されるかどうかの制御スイッチとなる。

「茎頂メリステム」はわずか数百の細胞からなる微小な組織ですが、将来、植物の地上部(葉、茎、枝、花)となる細胞を作り出すことから、植物の発生の基礎となる重要な役割を担っています。茎頂メリステムがフロリゲン*1と呼ばれる因子の影響を受けると、葉や茎を発生するステージから花を形成するステージへと転換します。茎頂メリステムが何を作り出すのかは、茎頂メリステムを構成するそれぞれの細胞がどのような遺伝子を発現するかによって決まります。遺伝子発現の制御はDNAの周囲の構造、特にヌクレオソーム*2と呼ばれるDNAとヒストンと呼ばれるタンパク質の複合体の状態に大きく左右されます。ヒストンにはさまざまな化学修飾が加わり、それによってDNAが密に巻かれたり緩んだりし、結果として遺伝子のスイッチが入ったり切れたりします。しかしこれまで、植物の発生で中心的な役割を果たす茎頂メリステムにおいて、遺伝子発現の根幹をなすヒストン修飾*3の状態を立体的な構造を維持したまま、個々の細胞単位で観察する技術は存在していませんでした。

本研究では、茎頂メリステムを対象とした世界初の一細胞解像度3D免疫染色技術を開発しました。この技術により、茎頂メリステム内の数百の細胞の核におけるヒストン修飾の状態を、立体構造を維持したまま一細胞レベルで可視化することが可能になりました。さらに、この技術を用いてフロリゲンがイネの茎頂メリステムに到達する前後で、ヒストン修飾が空間的にどのように変化するかを詳細に解析しました。その結果、フロリゲンの作用によって遺伝子の働きを抑制するタイプのヒストン修飾が増加することを初めて明らかにしました。

今後、この技術を活用することでメリステムにおける重要な分子の3次元的な分布の情報をもとに、より精密な植物改良の手法の開発にもつながると期待されます。さらに個々の細胞の状態の違いや状態変化を立体的に捉えることで、植物の理解を深める研究が加速すると考えられます。

辻先生のコメント

この研究は、横浜市立大学と名古屋大学の研究室が力を合わせたことで実現しました。これまで成功例のなかった植物組織で、免疫染色の新しい実験系を立ち上げることは非常に困難とされてきました。中でも、植物の発生学において特に重要な茎頂メリステムでの成功は、大きな意味を持ちます。横浜市立大学の研究室では、髙田くん、肥後さん、吉田さんが多くの条件を粘り強く検討してくれました。その努力の先に、名古屋大学の森下さんがさらに丁寧に条件検討を重ね、今回の新しい技術と発見につながりました。とても嬉しく思います。美しい染色像に結実するまで、みんな本当によくがんばってくれました。

用語説明

*1 フロリゲン:植物が花を作るためのスイッチとして働く分子。イネではHd3aタンパク質がフロリゲンとして働く。花をつくるために適した環境になると葉で合成され、茎頂メリステムに輸送されて働く。

*2 ヌクレオソーム:DNAがヒストンと呼ばれるタンパク質に巻き付いた構造。真核生物の核内では、DNAはヌクレオソームの形で存在する。

*3 ヒストン修飾:ヌクレオソームを構成するヒストンに、酵素が化学修飾(アセチル化やメチル化など)を加えること。これによりヌクレオソームの性質が変化し、巻き付いているDNA上の遺伝子が転写されるかどうかの制御スイッチとなる。