社会人大学院生 高畑脩平さんの論文が、Scientific Reportsに掲載!

2025.07.16

- TOPICS

- 学生の活躍

- 理学部

教育現場における書字困難児への個別最適な支援に向けた包括的評価指標の開発

生命医科学研究科 博士後期課程3年(生命情報科学研究室所属)の高畑 脩平さん(藍野大学 医療保健学部 講師)らの研究グループは、教育現場における書字困難児の困難度に影響を与える包括的評価指標の探索・開発を行いました。本研究成果は、『Scientific Reports』に掲載されました。

筆頭著者

生命医科学研究科 博士後期課程3年

生命情報科学研究室所属

高畑 脩平さん

指導教員

生命医科学研究科/理学部

寺山 慧 准教授(生命情報科学)

論文タイトル

Comprehensive search for assessment indicators that influence the level of handwriting difficulties among children in educational settings

(日本語訳:教育現場における書字困難児の困難度に影響を与える包括的評価指標の探索)

掲載雑誌

Scientific Reports

DOI:10.1038/s41598-025-03634-z

生命医科学研究科 博士後期課程3年

生命情報科学研究室所属

高畑 脩平さん

指導教員

生命医科学研究科/理学部

寺山 慧 准教授(生命情報科学)

論文タイトル

Comprehensive search for assessment indicators that influence the level of handwriting difficulties among children in educational settings

(日本語訳:教育現場における書字困難児の困難度に影響を与える包括的評価指標の探索)

掲載雑誌

Scientific Reports

DOI:10.1038/s41598-025-03634-z

今回の研究内容について高畑さんに解説していただきました。

書字困難*1は、学齢期の子どもたちの学業成績や幸福感に深刻な影響を及ぼすことから、世界的に重要な公衆衛生上の課題となっています。しかしながら、書字困難児への評価や支援方法は、教育・医療の現場において体系化が進んでおらず、現場では依然として手探りの支援が行われているのが現状です。特に教育現場において、教師による書字困難の評価は、子どもが医療的あるいは専門的支援を受ける必要があるかどうかを判断する上で重要な役割を果たします。しかし、教師が書字困難をどのように認識しているか、そしてその認識と子どもの実際の関連能力との関係に着目した研究は非常に限られています。

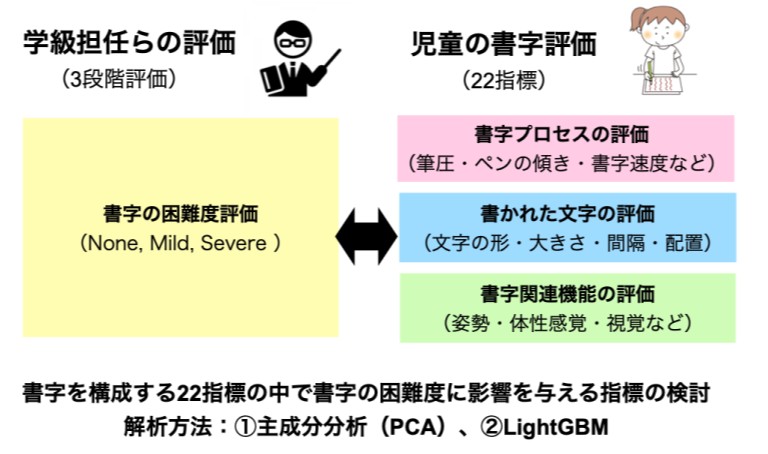

そこで本研究では、この課題に対応するため、教師による書字困難の認識と、子どもの書字に関係する能力との関連性を以下の3つの主要領域と、書字を構成する22指標より調査しました(図1)。

① 書字プロセスの評価(筆圧、ペンの傾きX軸・Y軸、書字速度、運動フェーズ)

② 書かれた文字の読みやすさの評価(字形、文字の大きさ、文字の間隔、文字の配置)

③ 書字に関連する認知機能・運動機能の評価(姿勢バランス、体性感覚、視覚機能)

まず、学級担任を含む5名の教師が小学校2年生の児童145名の書字困難度を、「なし(None)」「軽度(Mild)」「重度(Severe)」の3段階で評価しました。児童に対しては、ペンタブレットを用いた書字課題および書字に関連する機能の評価を通じて、書字を構成する22の指標について測定を行いました。これらの指標と教師による評価との関連性を明らかにするため、主成分分析*2およびLightGBM*3を用いて解析を行いました。

書字困難*1は、学齢期の子どもたちの学業成績や幸福感に深刻な影響を及ぼすことから、世界的に重要な公衆衛生上の課題となっています。しかしながら、書字困難児への評価や支援方法は、教育・医療の現場において体系化が進んでおらず、現場では依然として手探りの支援が行われているのが現状です。特に教育現場において、教師による書字困難の評価は、子どもが医療的あるいは専門的支援を受ける必要があるかどうかを判断する上で重要な役割を果たします。しかし、教師が書字困難をどのように認識しているか、そしてその認識と子どもの実際の関連能力との関係に着目した研究は非常に限られています。

そこで本研究では、この課題に対応するため、教師による書字困難の認識と、子どもの書字に関係する能力との関連性を以下の3つの主要領域と、書字を構成する22指標より調査しました(図1)。

① 書字プロセスの評価(筆圧、ペンの傾きX軸・Y軸、書字速度、運動フェーズ)

② 書かれた文字の読みやすさの評価(字形、文字の大きさ、文字の間隔、文字の配置)

③ 書字に関連する認知機能・運動機能の評価(姿勢バランス、体性感覚、視覚機能)

まず、学級担任を含む5名の教師が小学校2年生の児童145名の書字困難度を、「なし(None)」「軽度(Mild)」「重度(Severe)」の3段階で評価しました。児童に対しては、ペンタブレットを用いた書字課題および書字に関連する機能の評価を通じて、書字を構成する22の指標について測定を行いました。これらの指標と教師による評価との関連性を明らかにするため、主成分分析*2およびLightGBM*3を用いて解析を行いました。

図1 本研究の概要

図1 本研究の概要

その結果、書字困難の有無は基礎的な運動スキルの不器用さと関連しており、また、手書き困難の重症度は注意力の欠如(速すぎる書字)と関係していることが示唆されました。さらに、22指標の中で書字困難児を特徴づける重要な指標は、体性感覚および視覚-運動統合に関する指標でした。書かれた文字の読みやすさに関する指標の中では、「文字の間隔のばらつき」や「文字の配置のずれ」が、書字プロセスに関する指標の中では、「ペンの傾き(X軸)」および「筆圧」が重要な評価指標となる可能性が示唆されました。

本研究で特定された重要指標(文字の間隔のばらつき、文字の配置のずれ、ペンの傾き、筆圧など)を参考に、教師が子どものノートや作文から観察できるチェックリスト形式の簡易評価ツールを作成することで、書字困難児の発見につなげることが可能であると考えられます。また、体性感覚や視覚-運動統合に関する指標など、書字困難のリスク要因となる認知機能・運動機能に注目することで、未就学児における早期発見と早期支援の可能性が高まると期待されます。

本研究で特定された重要指標(文字の間隔のばらつき、文字の配置のずれ、ペンの傾き、筆圧など)を参考に、教師が子どものノートや作文から観察できるチェックリスト形式の簡易評価ツールを作成することで、書字困難児の発見につなげることが可能であると考えられます。また、体性感覚や視覚-運動統合に関する指標など、書字困難のリスク要因となる認知機能・運動機能に注目することで、未就学児における早期発見と早期支援の可能性が高まると期待されます。

高畑さんのコメント

本研究は、データ収集にご協力くださった児童生徒の皆さん・小学校教諭の方々など、多くの方々のご協力により実現したものです。このような貴重な協力のもとで得られた成果を、論文としてまとめることができたことに、深い喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。

また、日頃より丁寧なご指導を賜っております寺山先生、石田先生をはじめ、ご助言・ご指導をくださったすべての皆さまに、心より御礼申し上げます。今後も、書字困難児を含む発達障害児の支援に貢献できるような研究を継続し、研究と実践をつなぐ架け橋になれるよう努めてまいります。

指導教員 寺山 慧准教授のコメント

高畑さん、論文掲載おめでとうございます! 本研究は高畑さんが継続的に取り組んでいる書字困難とその支援に関する研究で、研究計画の立案からデータの収集・解析まで高畑さんが主体的に進めたものです。社会人博士学生として日々忙しい中、研究時間の捻出に苦労されていましたが、このような形で世界に向けて研究成果を発表することができ、非常に嬉しく思います。書字困難のメカニズム解明と有効な支援に向けて、今後もさらに研究が発展していくことを祈っています。

また、本研究を進めるにあたり、データ取得にご協力いただいた皆様には大変お世話になりました。また本研究は、大阪大学の萩原広道先生、石原裕之様、株式会社LITALICOの榎本大貴様・野田遥様、筑波大学の家永直人先生、との共同研究チーム(decobocollabo*4)の成果です。この場を借りて、共同研究者の皆さまに感謝申し上げます。

本研究は、データ収集にご協力くださった児童生徒の皆さん・小学校教諭の方々など、多くの方々のご協力により実現したものです。このような貴重な協力のもとで得られた成果を、論文としてまとめることができたことに、深い喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。

また、日頃より丁寧なご指導を賜っております寺山先生、石田先生をはじめ、ご助言・ご指導をくださったすべての皆さまに、心より御礼申し上げます。今後も、書字困難児を含む発達障害児の支援に貢献できるような研究を継続し、研究と実践をつなぐ架け橋になれるよう努めてまいります。

指導教員 寺山 慧准教授のコメント

高畑さん、論文掲載おめでとうございます! 本研究は高畑さんが継続的に取り組んでいる書字困難とその支援に関する研究で、研究計画の立案からデータの収集・解析まで高畑さんが主体的に進めたものです。社会人博士学生として日々忙しい中、研究時間の捻出に苦労されていましたが、このような形で世界に向けて研究成果を発表することができ、非常に嬉しく思います。書字困難のメカニズム解明と有効な支援に向けて、今後もさらに研究が発展していくことを祈っています。

また、本研究を進めるにあたり、データ取得にご協力いただいた皆様には大変お世話になりました。また本研究は、大阪大学の萩原広道先生、石原裕之様、株式会社LITALICOの榎本大貴様・野田遥様、筑波大学の家永直人先生、との共同研究チーム(decobocollabo*4)の成果です。この場を借りて、共同研究者の皆さまに感謝申し上げます。

用語説明

*1 書字困難:文字や文章を書くことに困難が生じる状態。 書字の問題を示す用語は、教育・医療の各分野で使われる用語が異なる。教育分野では、文部科学省により示されている「学習障害」に分類され、医療分野では、米国精神医学会(DSM-5)により示されている「限局性学習障害/症」に含まれる障害の一つである。本研究では、それらの分類をまたいで書字に困難さを示す状況を意味する「書字困難」を用いて論じていている。

*2 主成分分析(Principal Component Analysis;PCA):多数の指標を含むデータを整理し、情報の重複を減らしながら、データ全体の特徴をできるだけ保持したかたちで少数の要素に要約する統計手法。データの構造を簡潔に示すことで、似ている傾向や異なる傾向を視覚的に捉えることが可能になる。本研究では、書字を構成する22指標に含まれる傾向やパターンを抽出し、全体の構造を把握するためにPCAを用いた。

*3 LightGBM:LightGBMは、勾配ブースティング法に基づいた高性能な機械学習アルゴリズムであり、高精度な予測モデル構築が可能である。決定木をベースとしており、構築した予測モデルから各特徴量の重要度(Feature Importance)を算出できる。決定木とは、ある結果(分類や予測)に至るまでの判断の流れを、木の分岐のように段階的に表現したモデルである。本研究では、教師が感じる書字困難の程度と、書字に関する22の包括的な指標との関係を明らかにするため、LightGBMを用いて書字困難の程度を予測するモデルを構築したのち、重要な指標を可視化しつつ、関連性を包括的に評価した。

*4 decobocollabo:「でこぼこらぼ」は、「コラボで臨床を『よく』する」を目標に活動する研究グループ。リハビリテーションの専門職者・研究者と、コンピュータビジョンの研究者・技術者とで活動している。https://decobocollabo.github.io/

*1 書字困難:文字や文章を書くことに困難が生じる状態。 書字の問題を示す用語は、教育・医療の各分野で使われる用語が異なる。教育分野では、文部科学省により示されている「学習障害」に分類され、医療分野では、米国精神医学会(DSM-5)により示されている「限局性学習障害/症」に含まれる障害の一つである。本研究では、それらの分類をまたいで書字に困難さを示す状況を意味する「書字困難」を用いて論じていている。

*2 主成分分析(Principal Component Analysis;PCA):多数の指標を含むデータを整理し、情報の重複を減らしながら、データ全体の特徴をできるだけ保持したかたちで少数の要素に要約する統計手法。データの構造を簡潔に示すことで、似ている傾向や異なる傾向を視覚的に捉えることが可能になる。本研究では、書字を構成する22指標に含まれる傾向やパターンを抽出し、全体の構造を把握するためにPCAを用いた。

*3 LightGBM:LightGBMは、勾配ブースティング法に基づいた高性能な機械学習アルゴリズムであり、高精度な予測モデル構築が可能である。決定木をベースとしており、構築した予測モデルから各特徴量の重要度(Feature Importance)を算出できる。決定木とは、ある結果(分類や予測)に至るまでの判断の流れを、木の分岐のように段階的に表現したモデルである。本研究では、教師が感じる書字困難の程度と、書字に関する22の包括的な指標との関係を明らかにするため、LightGBMを用いて書字困難の程度を予測するモデルを構築したのち、重要な指標を可視化しつつ、関連性を包括的に評価した。

*4 decobocollabo:「でこぼこらぼ」は、「コラボで臨床を『よく』する」を目標に活動する研究グループ。リハビリテーションの専門職者・研究者と、コンピュータビジョンの研究者・技術者とで活動している。https://decobocollabo.github.io/