「アート×社会学」というテーマに挑戦

2025.04.08

- TOPICS

- 大学

- 教育

- 国際教養学部

渡會ゼミ(社会理論演習)フィールドワーク体験記

社会学を専門とする渡會知子 准教授(国際教養学部/都市社会文化研究科)のゼミでは、2年生から4年生までの学生による合同ゼミがあります。昨年度の合同ゼミのテーマは「アート×社会学」。アートを多角的に捉え、現代社会におけるアートの位置づけを探求することを目的に、福祉、都市・行政、音楽、美術館・博物館というテーマごとに班を分け、活動を進めました。11月に中間発表、12月に美術館でのフィールドワークを実施し、1月に最終発表を行いました。

12月のフィールドワークでは、東京都渋谷公園通りギャラリーと東京都写真美術館の二つの美術館を訪問しました。実際に美術館を訪問し、アート鑑賞や学芸員の方々とのワークショップを通して、作品そのものだけでなく、それが現代社会でどのような位置づけにあるのかを考察しました。

「アート×社会学」というテーマにフィールドワークを行った渡會ゼミの学生の声を紹介します。

12月のフィールドワークでは、東京都渋谷公園通りギャラリーと東京都写真美術館の二つの美術館を訪問しました。実際に美術館を訪問し、アート鑑賞や学芸員の方々とのワークショップを通して、作品そのものだけでなく、それが現代社会でどのような位置づけにあるのかを考察しました。

「アート×社会学」というテーマにフィールドワークを行った渡會ゼミの学生の声を紹介します。

分身ロボットとインクルーシブアートを鑑賞

12月4日、東京都渋谷公園通りギャラリーを訪問しました。ギャラリーには、アール・ブリュット(生の芸術)と呼ばれる正規の美術教育を受けていない人や障がい者、独学の芸術家などが制作する作品を中心に、様々な作品が展示されています。

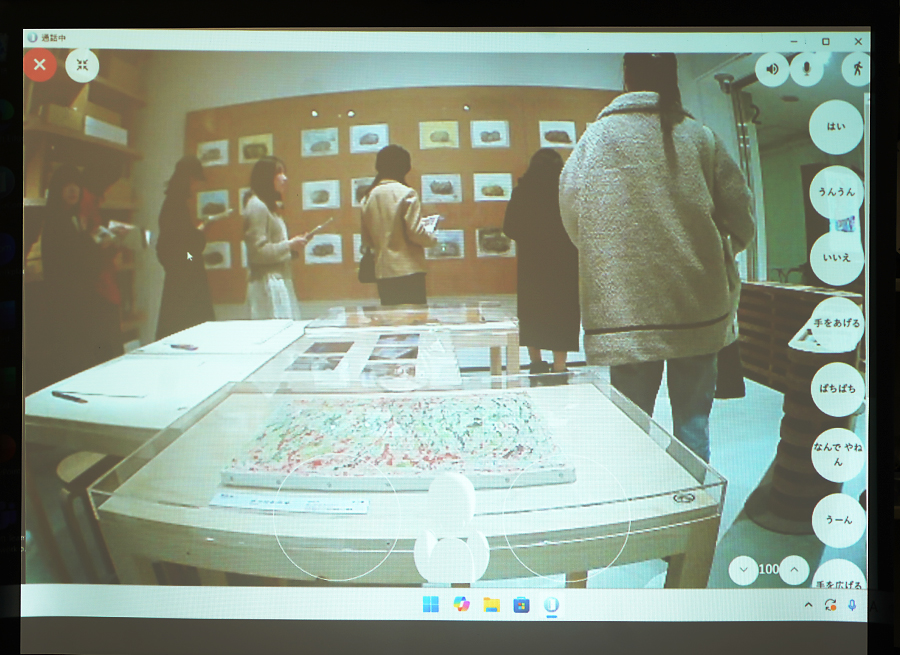

直接美術館に行くことができない学生は、大学のゼミ室に集まって、分身ロボット「OriHime」*1を操作して、遠隔(オンライン)で鑑賞する体験をしました。これは、インクルーシブアート、すなわち誰も排除しないアートのあり方を模索する試みでもありました。初めての試みだったので、慣れない「OriHime」の操作に戸惑ったり、ネットワークや音声に課題を感じたりする場面もありましたが、遠隔参加の新たな可能性を感じる機会となりました。特に、「ジェスチャーするたびに『かわいい』って褒めてもらえる。自分がペットかアバターに変身した気分で面白い」という感覚は、ロボットという「身体」を持ったからこその新鮮な体験でした。

12月4日、東京都渋谷公園通りギャラリーを訪問しました。ギャラリーには、アール・ブリュット(生の芸術)と呼ばれる正規の美術教育を受けていない人や障がい者、独学の芸術家などが制作する作品を中心に、様々な作品が展示されています。

直接美術館に行くことができない学生は、大学のゼミ室に集まって、分身ロボット「OriHime」*1を操作して、遠隔(オンライン)で鑑賞する体験をしました。これは、インクルーシブアート、すなわち誰も排除しないアートのあり方を模索する試みでもありました。初めての試みだったので、慣れない「OriHime」の操作に戸惑ったり、ネットワークや音声に課題を感じたりする場面もありましたが、遠隔参加の新たな可能性を感じる機会となりました。特に、「ジェスチャーするたびに『かわいい』って褒めてもらえる。自分がペットかアバターに変身した気分で面白い」という感覚は、ロボットという「身体」を持ったからこその新鮮な体験でした。

現地で参加した学生からは、展示の高さが様々であることや、休憩スペース、触図など、多様な鑑賞者に配慮した展示方法に感銘を受けたという声が聞かれました。「展示品を統一せずに様々な高さにすることで普段の目線の違いを味わう事ができる取り組みが印象的だった」「休憩できる場所がたくさんあったり、目で見えなくても手の感触で感じるアートがあったり、多様な視点で吸収できる今回のような環境がもっとたくさん増えるといいなと思った」といった感想が寄せられました。

鑑賞会の後のディスカッションでは多くの質問が出ました。学芸員の方々は、展覧会の解説を超えて、仕事への情熱やこだわり、難しさと面白さ、今後の課題と希望など、学生たちに向けて、とても貴重なお話をまっすぐに語ってくれました。

鑑賞会の後のディスカッションでは多くの質問が出ました。学芸員の方々は、展覧会の解説を超えて、仕事への情熱やこだわり、難しさと面白さ、今後の課題と希望など、学生たちに向けて、とても貴重なお話をまっすぐに語ってくれました。

分身ロボット「OriHime」による遠隔参加の様子

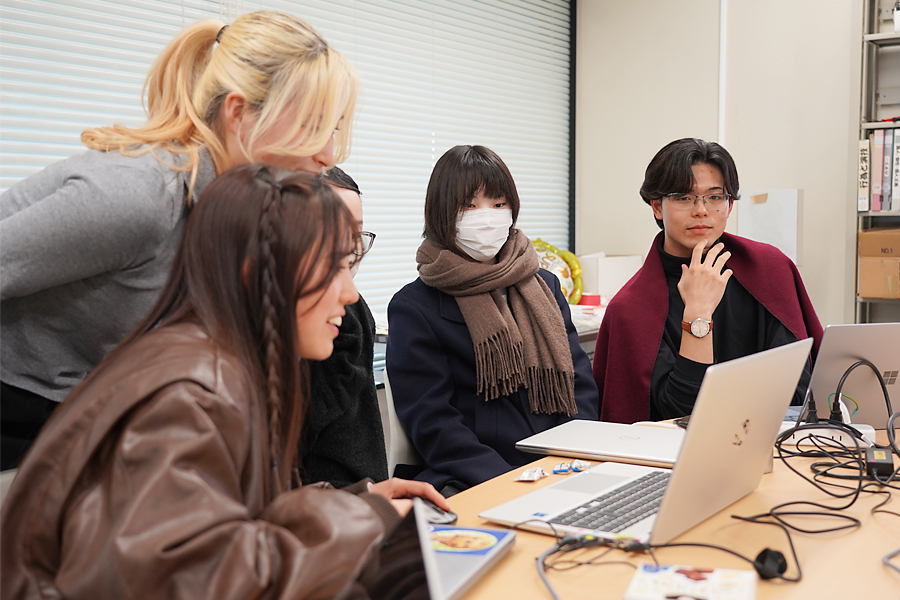

「OriHime」を遠隔操作した学生

対話型鑑賞が拓く、新たな視点

12月18日に東京都写真美術館を訪問しました。そこでは、教育普及プログラムに力を入れている学芸員の方から、美術館の役割や仕事について話を聞きました。学生たちは、独自に開発されたゲームを使ったワークショップや、ダイアローグ型の作品鑑賞を体験しました。

ワークショップは、不思議な形をした色鮮やかなカード(『色と形と言葉のゲーム』)を机に広げ、ボランティアスタッフのファシリテーションで進行しました。たとえば「あなたが『ワクワク』だと思うカードはどれですか」と聞かれて、自分が選んだものを一斉に指さします。面白いのは、みんなバラバラのカードを指すことです。「え、なんで?!」と驚きながら、「なぜそれが『ワクワク』なのか」を聞くと、自分とは違う理由なのに、「確かにそれもある!」「〇〇ちゃんらしい!」と納得してしまいます。ワークショップはどのテーブルも大盛り上がり。「答えはひとつでなくていい」「違いは面白い」「自分の言葉で語っていい」そんな大切なことに気づかせてくれるゲームでした。

12月18日に東京都写真美術館を訪問しました。そこでは、教育普及プログラムに力を入れている学芸員の方から、美術館の役割や仕事について話を聞きました。学生たちは、独自に開発されたゲームを使ったワークショップや、ダイアローグ型の作品鑑賞を体験しました。

ワークショップは、不思議な形をした色鮮やかなカード(『色と形と言葉のゲーム』)を机に広げ、ボランティアスタッフのファシリテーションで進行しました。たとえば「あなたが『ワクワク』だと思うカードはどれですか」と聞かれて、自分が選んだものを一斉に指さします。面白いのは、みんなバラバラのカードを指すことです。「え、なんで?!」と驚きながら、「なぜそれが『ワクワク』なのか」を聞くと、自分とは違う理由なのに、「確かにそれもある!」「〇〇ちゃんらしい!」と納得してしまいます。ワークショップはどのテーブルも大盛り上がり。「答えはひとつでなくていい」「違いは面白い」「自分の言葉で語っていい」そんな大切なことに気づかせてくれるゲームでした。

ワークショップの様子

展示室に場所を移して行ったダイアローグ型鑑賞では、ひとつの作品をじっくり時間をかけて鑑賞しました。従来の美術館鑑賞は、一人で作品と向き合い、解説を読むというスタイルが一般的ですが、ダイアローグ型鑑賞では、他者との意見交換を通して、自分だけでは気づかなかった作品の新たな側面を発見することができます。

こうした対話は、現代社会を生きていく上でも非常に大切な技法です。社会現象は複雑で、一つの視点からでは捉えきれません。他者との議論を通して、多角的な視点を養うことは、私たちにとって今後ますます大事になってくる能力といえます。

学生からは、「ダイアローグ型鑑賞の面白さは、ゼミでの議論のように、みんなで意見を出し合うことで、解釈の多様性に開かれていくことにある」「現代美術の分からなさは、『答えがない』ことにあると思っていたが、『問いがない』ことだと気づいた。ダイアローグ型鑑賞では、たくさんの問いのきっかけが得られたので、作品を見るのが楽しかった」「展示の高さ一つをとっても、鑑賞者の見やすさと作者の意図の間で葛藤があると分かった。様々な立場の人の意見を考慮しつつ、最適な解決策を見出すことの難しさと面白さを感じた」「小学校や中学校の時から、このような体験ができればよかった。従来の学校教育では、先生からの一方的な知識伝達が中心となりがち。美術館での体験を通して、主体的に学ぶことの楽しさを実感した」などの感想が寄せられました。

こうした対話は、現代社会を生きていく上でも非常に大切な技法です。社会現象は複雑で、一つの視点からでは捉えきれません。他者との議論を通して、多角的な視点を養うことは、私たちにとって今後ますます大事になってくる能力といえます。

学生からは、「ダイアローグ型鑑賞の面白さは、ゼミでの議論のように、みんなで意見を出し合うことで、解釈の多様性に開かれていくことにある」「現代美術の分からなさは、『答えがない』ことにあると思っていたが、『問いがない』ことだと気づいた。ダイアローグ型鑑賞では、たくさんの問いのきっかけが得られたので、作品を見るのが楽しかった」「展示の高さ一つをとっても、鑑賞者の見やすさと作者の意図の間で葛藤があると分かった。様々な立場の人の意見を考慮しつつ、最適な解決策を見出すことの難しさと面白さを感じた」「小学校や中学校の時から、このような体験ができればよかった。従来の学校教育では、先生からの一方的な知識伝達が中心となりがち。美術館での体験を通して、主体的に学ぶことの楽しさを実感した」などの感想が寄せられました。

渡會准教授からのメッセージ

東京都渋谷公園通りギャラリーでは、アートと福祉(社会包摂)、東京都写真美術館ではアートと教育、そして「写真」というメディアが現代社会において持つ特殊性について考えました。アートは社会とのコミュニケーションに何をなしうるか、という社会学的な視点から、学芸員の方々との対話をもとに、学生たちは従来の美術鑑賞の枠を超えた、新たな学びを得ることができました。

美術館訪問後のゼミでは、学生たちの情報の読み方が明らかに変わりました。文献や記事の内容をただ受け取るのではなく、多面的な見方ができるようになっていることに感心しました。現場で直接お話を聞くことの「力」を、改めて感じました。

そうした体験を通して得られた気づきは、机上の勉強を超えて、長期的に私たちの想像力・創造力を豊かにしてくれます。これからも学外に積極的に出て、様々な人たちと対話し、体験し、頭だけでなく心と身体を通して考えることを大切に「社会学」をしていきたいと思います。

「ひとりではできなかったこと・やらなかったことを、一緒に可能にしていく」

「社会の中に面白い『バグ』を作り出す」

学芸員の方々との対話の中で出てきた言葉に共感しながら、これからも学生たちと一緒に、知的な冒険を続けていきます。

東京都渋谷公園通りギャラリーでは、アートと福祉(社会包摂)、東京都写真美術館ではアートと教育、そして「写真」というメディアが現代社会において持つ特殊性について考えました。アートは社会とのコミュニケーションに何をなしうるか、という社会学的な視点から、学芸員の方々との対話をもとに、学生たちは従来の美術鑑賞の枠を超えた、新たな学びを得ることができました。

美術館訪問後のゼミでは、学生たちの情報の読み方が明らかに変わりました。文献や記事の内容をただ受け取るのではなく、多面的な見方ができるようになっていることに感心しました。現場で直接お話を聞くことの「力」を、改めて感じました。

そうした体験を通して得られた気づきは、机上の勉強を超えて、長期的に私たちの想像力・創造力を豊かにしてくれます。これからも学外に積極的に出て、様々な人たちと対話し、体験し、頭だけでなく心と身体を通して考えることを大切に「社会学」をしていきたいと思います。

「ひとりではできなかったこと・やらなかったことを、一緒に可能にしていく」

「社会の中に面白い『バグ』を作り出す」

学芸員の方々との対話の中で出てきた言葉に共感しながら、これからも学生たちと一緒に、知的な冒険を続けていきます。

東京都写真美術館のフィールドワーク後に記念撮影

東京都写真美術館のフィールドワーク後に記念撮影

学生に渡會ゼミの活動について教えてもらいました

—ゼミってどんなことをしているの?

2年生は社会学の入門書を、3年生はより専門的な文献を読み解き、4年生は卒業論文の執筆に取り組んでいます。春休みには、各自が興味のあるテーマで1万字のレポートを作成し、卒業論文への準備を進めます。

—このゼミを選んだ理由は?

渡會先生の「社会学」の授業を選択して、このゼミに入りたいと思いました。ゼミを見学したときに活発な議論が交わされる雰囲気に魅力を感じ、どの意見も歓迎される開かれた環境に惹かれました。このゼミの魅力は、その自由度の高さにあります。

—ゼミってどんなことをしているの?

2年生は社会学の入門書を、3年生はより専門的な文献を読み解き、4年生は卒業論文の執筆に取り組んでいます。春休みには、各自が興味のあるテーマで1万字のレポートを作成し、卒業論文への準備を進めます。

—このゼミを選んだ理由は?

渡會先生の「社会学」の授業を選択して、このゼミに入りたいと思いました。ゼミを見学したときに活発な議論が交わされる雰囲気に魅力を感じ、どの意見も歓迎される開かれた環境に惹かれました。このゼミの魅力は、その自由度の高さにあります。

渡會ゼミの活動について教えてくれた学生

渡會ゼミの活動について教えてくれた学生

なお、渡會准教授は特別研究期間制度を活用してドイツに研究滞在するため、2025年度の新規ゼミ配属は停止しますが、2026年度より再開する予定です。

*1 分身ロボット「OriHime」:「会いたい人に会いに行ける、行きたいところに行ける」をコンセプトに開発された世界初の小型分身ロボット。インターネット経由で手・首の向きを自由に操作でき、視覚・聴覚、音声会話機能を備え、利用者の分身として機能する。

東京都渋谷公園通りギャラリーでは、アール・ブリュット2024巡回展 「抽象のラビリンス ー夢みる色と形ー」 関連イベントとして、分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」とまわる鑑賞ツアーを開催

https://inclusion-art.jp/archive/event/2024/20241201-285.html

*1 分身ロボット「OriHime」:「会いたい人に会いに行ける、行きたいところに行ける」をコンセプトに開発された世界初の小型分身ロボット。インターネット経由で手・首の向きを自由に操作でき、視覚・聴覚、音声会話機能を備え、利用者の分身として機能する。

東京都渋谷公園通りギャラリーでは、アール・ブリュット2024巡回展 「抽象のラビリンス ー夢みる色と形ー」 関連イベントとして、分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」とまわる鑑賞ツアーを開催

https://inclusion-art.jp/archive/event/2024/20241201-285.html