静かな森の会話BVOC:植物の化学物質が語る地球の未来

2025.03.10

- TOPICS

- 研究

- 理学部

木々は、私たちに聞こえない言葉で会話しているって知っていますか? その言葉は、「BVOC(植物由来の揮発性有機化合物)」と呼ばれる特別な香りのこと。そしてその香りには、地球の気候を大きく変える力があるのです。

生命ナノシステム科学研究科の関本 奏子 准教授が計画班メンバーとして参画している学術変革領域研究(A)*1「植物気候フィードバック」では、このBVOCという物質に注目し、その働きを詳しく調べています。今回は、関本准教授にその研究内容についてお話を伺いました。

生命ナノシステム科学研究科の関本 奏子 准教授が計画班メンバーとして参画している学術変革領域研究(A)*1「植物気候フィードバック」では、このBVOCという物質に注目し、その働きを詳しく調べています。今回は、関本准教授にその研究内容についてお話を伺いました。

関本奏子准教授

関本奏子准教授

ー植物の会話BVOCとは?

森林の中で、木々は静かに立っているように見えますが、実は常に「会話」をしています。その方法の一つが、揮発性有機化合物BVOC(Biogenic Volatile Organic Compounds)という植物が環境に適応するために生成する化学物質を放出すること。ハーブなどの香りの成分がこれですが、BVOCを使って、植物たちは会話をしているのです。

例えば、昆虫に食べられた植物は、BVOCを放出することで周囲の植物に危険を知らせます。これを受け取った植物は、防御物質を生成するなどして身を守る準備をすることができます。また、植物によっては、他の植物の成長を抑制するBVOCを放出するものもあります。さらに、高温や乾燥などのストレス条件下では、特定のBVOCを放出することで、植物体を保護する役割も果たします。

植物は動物のように会話することはできません。ところが、BVOCという化学物質を介して、植物たちはさまざまな情報を交換し、互いに助け合って生きているのです。

例えば、昆虫に食べられた植物は、BVOCを放出することで周囲の植物に危険を知らせます。これを受け取った植物は、防御物質を生成するなどして身を守る準備をすることができます。また、植物によっては、他の植物の成長を抑制するBVOCを放出するものもあります。さらに、高温や乾燥などのストレス条件下では、特定のBVOCを放出することで、植物体を保護する役割も果たします。

植物は動物のように会話することはできません。ところが、BVOCという化学物質を介して、植物たちはさまざまな情報を交換し、互いに助け合って生きているのです。

ー知られざるBVOC生成メカニズム

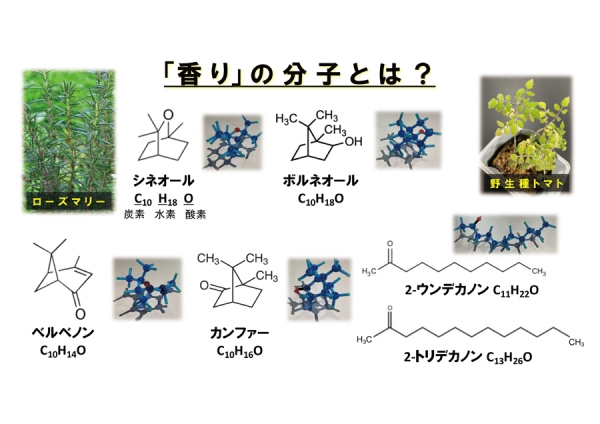

植物から放出されるBVOCは、多種多様な分子構造を持ち、それぞれが異なる性質と機能を持っています。これらの分子は、植物の種類、生育環境、さらには時間帯によっても変化します。そして、植物から放出されるBVOCの種類と量、そして放出後の反応は、日射や気温などの環境によって大きく左右されます。日差しが降り注ぐ森林の外部と、日陰が多い内部とでは、植物が放出するBVOCの種類や量が異なることは安易に想像がつきます。しかしこれまで、森林の内部と外部で、植物がどのようなBVOCを、いつ、どれだけ放出しているのか、といった詳細な解析は行われていませんでした。

さまざまな香り

さまざまな香り

ー独自開発の計測システムによる研究

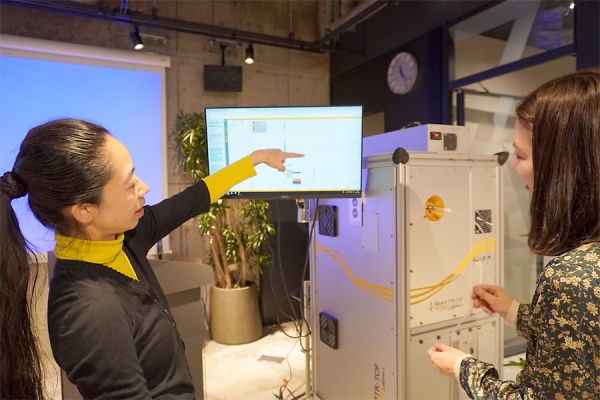

「植物気候フィードバック」の研究では、関本准教授らが独自に開発した多成分同時リアルタイム質量分析計測システム(アイシャ*2)を用いています。このシステムは、木から出るさまざまな香りを一度に、しかもすぐに調べることができる、まるで、木の会話を聞き取っているような装置です。

私たちと活動しているアイシャ:質量分析

私たちと活動しているアイシャ:質量分析

アイシャのモニターにリアルタイムで分析情報が表示される様子

アイシャのモニターにリアルタイムで分析情報が表示される様子(左が関本准教授)

研究は二つの段階で行います。

- 培養器実験:環境条件を厳密に制御できる培養器で樹木を育て、そこから放出されるBVOCの種類と量を計測します 。これにより、日射や気温などの環境要因がBVOC放出に与える影響を詳細に調べます。

- 自然林観測:自然林に生育する樹木を対象に、鉛直方向の各位置(樹冠上部、中部、下部など)から放出されるBVOCの濃度を長期間にわたって測定します。これにより、実際の森林生態系におけるBVOCの動態を把握します。

ー植物の会話BVOCから地球の未来を探る

植物が大気中に放出したBVOCは、他の植物へ影響するだけでなく、地球の気候システムにも大きな影響を与えていることが分かっています。そのためこの研究は、森林生態系におけるBVOCの役割を解明するだけでなく、気候変動予測の精度向上にも貢献することが期待されます。この研究を通して、私たちは植物の「会話」に耳を傾け、地球の未来をより良くするために、そのメッセージを解き明かしていきます。

参考

学術変革領域(A)「植物気候フィードバック」の企画として、2024年11月23日(土・祝)に、横浜市立大学みなとみらいサテライトキャンパスで、「香君」*3の著者 上橋菜穂子氏 と、京都大学 高林純示名誉教授をお迎えしてクロストークイベントを開催しました。その様子は以下をご覧ください。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/res-portal/news/2024/20241202sekimoto.html

用語説明

*1学術変革領域研究(A):多様な研究者の共創により、従来の学術の枠を超えた新たな研究領域を創出し、日本の学術水準向上や若手研究者の育成に貢献する研究。

文部科学省のウェブサイト:

https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1412385_00006.htm

*2 アイシャ:通称PTR-MSと呼ばれるプロトン移動反応質量分析計を、優れた嗅覚を持つ「香君」の主人公にちなんで“アイシャ”と名付けた。

*3 「香君」(文藝春秋のウェブサイト:https://books.bunshun.jp/sp/kokun)

上橋菜穂子氏が2022年に刊行したファンタジー作品『香君』で、優れた嗅覚によって、「香り」でつながっている世界を知ることが出来る主人公“アイシャ”が、どのような選択をし、生きていくかを描いた物語です。(文庫版は全4巻、文春文庫より)

学術変革領域(A)「植物気候フィードバック」の企画として、2024年11月23日(土・祝)に、横浜市立大学みなとみらいサテライトキャンパスで、「香君」*3の著者 上橋菜穂子氏 と、京都大学 高林純示名誉教授をお迎えしてクロストークイベントを開催しました。その様子は以下をご覧ください。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/res-portal/news/2024/20241202sekimoto.html

用語説明

*1学術変革領域研究(A):多様な研究者の共創により、従来の学術の枠を超えた新たな研究領域を創出し、日本の学術水準向上や若手研究者の育成に貢献する研究。

文部科学省のウェブサイト:

https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1412385_00006.htm

*2 アイシャ:通称PTR-MSと呼ばれるプロトン移動反応質量分析計を、優れた嗅覚を持つ「香君」の主人公にちなんで“アイシャ”と名付けた。

*3 「香君」(文藝春秋のウェブサイト:https://books.bunshun.jp/sp/kokun)

上橋菜穂子氏が2022年に刊行したファンタジー作品『香君』で、優れた嗅覚によって、「香り」でつながっている世界を知ることが出来る主人公“アイシャ”が、どのような選択をし、生きていくかを描いた物語です。(文庫版は全4巻、文春文庫より)

掲載情報

■2025年2月20日 関本准教授の研究内容について、読売新聞夕刊「みんなのカガク」に掲載されました。

■2025年2月19日 文春オンラインのウェブサイトにも掲載されました。

植物同士の“おしゃべり”が実は…『香君』の著者・上橋菜穂子も魅了された植物研究の魅力

上橋菜穂子×髙林純示 対談

■2024年12月23日 学術変革領域研究(A)「植物気候フィードバック」のウェブサイトにてレポートが公開されました。

クロストーク「上橋菜穂子×高林純示」レポートvol.1 “アイシャ”の正体

■2025年2月19日 文春オンラインのウェブサイトにも掲載されました。

植物同士の“おしゃべり”が実は…『香君』の著者・上橋菜穂子も魅了された植物研究の魅力

上橋菜穂子×髙林純示 対談

■2024年12月23日 学術変革領域研究(A)「植物気候フィードバック」のウェブサイトにてレポートが公開されました。

クロストーク「上橋菜穂子×高林純示」レポートvol.1 “アイシャ”の正体