かかりつけ医に定期的に通院している 高血圧患者の血圧管理は不十分である

2023.08.29

- TOPICS

- 研究

ー神奈川県内科医学会・日本医師会・日本高血圧学会・横浜市立大学との共同研究により明らかにー

厳格な血圧管理達成にむけて新たな治療戦略を実地医療の現場から提言

横浜市立大学大学院医学研究科の小林一雄医師(研究当時、現 相模原医師会・神奈川県内科医学会 高血圧腎疾患対策委員会委員長、内科クリニックこばやし院長)、循環器・腎臓・高血圧内科学 田村功一主任教授、神奈川県内科医学会(金森晃会長)らの研究グループは、J-DOME*1(日本医師会かかりつけ医診療データベース研究事業)と共同研究を実施し、神奈川県のかかりつけ高血圧患者における過去10年の血圧管理状況の推移を報告しました。診断および治療の進歩にも関わらず、高血圧患者の血圧管理は不十分であり、この状況はHypertension Paradox(高血圧パラドックス)と呼ばれ、高血圧診療の喫緊の課題となっています。厳格な血圧管理達成を向上させるための有効な一手が必要と考えられます。

本研究成果は、日本高血圧学会の機関誌「Hypertension Research」に掲載されました。(2023年8月2日)

本研究成果は、日本高血圧学会の機関誌「Hypertension Research」に掲載されました。(2023年8月2日)

研究成果のポイント

|

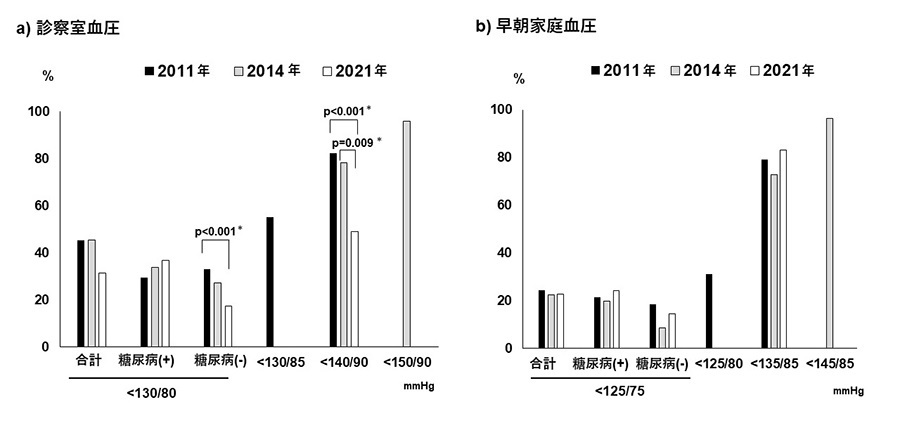

図1 目標血圧別の目標血圧達成率

図1 目標血圧別の目標血圧達成率

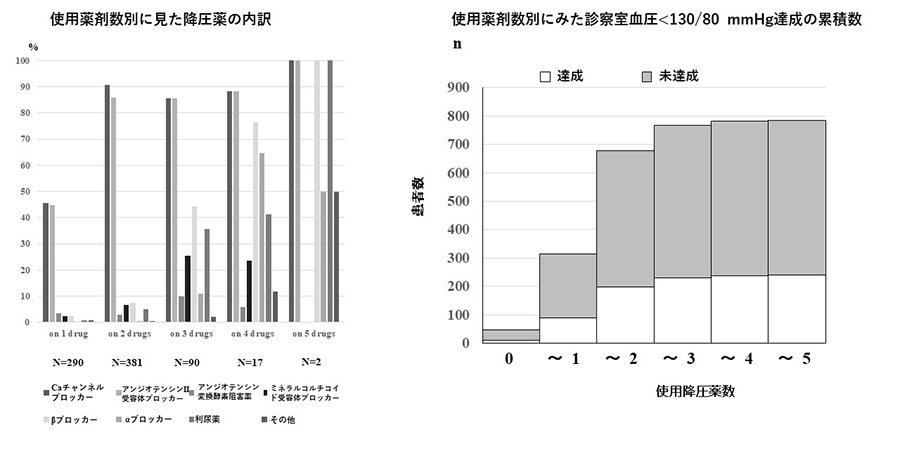

図2 使用薬剤数別にみた降圧薬の内訳と使用薬剤数別にみた目標血圧達成累積数

図2 使用薬剤数別にみた降圧薬の内訳と使用薬剤数別にみた目標血圧達成累積数

研究背景

最も患者数の多いcommon diseaseである高血圧診療において、有効かつ安価な治療があるにも関わらず管理良好患者は1/4と低く、Hypertension Paradoxと呼ばれています。さらなる高血圧診療の質の向上を目指し、神奈川県内科医学会高血圧腎疾患対策委員会ではこれまでに実地医家における高血圧診療の実態調査(2011年、2014年)を実施し、収縮期血圧の改善傾向、Caチャンネルブロッカー、アンジオテンシンⅡ受容体ブロッカーの使用頻度が増加する一方で利尿薬使用が広まらない現状などを報告してきました。今回、日本医師会主導のかかりつけ医診療データベース研究であるJ-DOMEとの共同研究により、高血圧治療ガイドライン2019(JSH2019)改定後の調査を実施しました。

研究内容

2021年9月から2022年3月までにJ-DOMEに登録された高血圧患者(糖尿病合併も含む)のうち、神奈川県の医療機関から登録された患者830名を2021年調査の対象としました。さらに、神奈川県内科医学会が過去に実施した2011年調査826名、2014年調査1,098名を比較対象として解析に加えました。

JSH2019では病態別に目標血圧が設定されており、目標血圧別にその達成率を解析しました。2021年の調査では、緩い基準(診察室血圧<140/90mmHg)の患者では診察室血圧目標達成率は47%であり、過去の調査よりも低くなっていましたが、家庭血圧目標達成率は83%と改善しており、家庭血圧重視の姿勢が推測されました。一方、厳格な基準(診察室血圧<130/80mmHg)の患者の目標達成率は診察室30%、家庭血圧19%と極めて低く、しかも過去10年間で改善は見られませんでした。真のHypertension Paradoxはこの厳格基準の患者に存在すると考えられ、そこには2つの特徴的症例群が考えられました。

一つは、JSH2019にて厳格化された患者です。JSH2014の基準であれば54%であった診察室血圧目標達成率が、ガイドライン改定に伴い18%まで低下しました。基準不変患者と比べ厳格化患者では、ハイリスクではない、合併症の少ない中年若年が中心でした。もう一つは、以前より厳格な管理が求められている糖尿病、および蛋白尿陽性の慢性腎臓病(CKD)の患者です。この症例群に対する一つの希望はSGLT2阻害薬*4であり、傾向スコアマッチング解析ではSGLT2阻害薬使用症例にて目標達成率が11%高くなっていました。

また2021年調査では平均降圧薬数が1.7と過去の調査と比較して減っており、ARB、αブロッカー、利尿薬の使用頻度が低下していました。3剤以上併用した患者はわずか13%で、2剤以下の薬剤のみで血圧管理が不十分な症例が60%でした。薬剤を増やさないClinical inertia(クリニカルイナーシャ)が大きな問題と考えられました。

今後の展開

比較的緩やかな目標値が設定されている患者では、ある程度の目標達成率が認められたことから、今後の高血圧診療向上の活動については、厳格な血圧管理が求められている患者を重点対象として活動を展開していく必要があります。また、有効かつ合併症改善のエビデスも有する利尿薬については、過去の使用推進活動にもかかわらず、その利用が低下していました。利尿薬による副作用などが、利用の低下の主な理由と考えられますが、今後、利尿薬に代わる、CCB、ARBに次ぐ第3の有効な降圧薬を探索する必要があると考えられます。さらなる血圧管理を目指し、実臨床における調査を今後も継続していきます。

研究費

本研究は神奈川県内科医学会からによる支援を受けて行われました。

論文情報

タイトル: Cross-sectional survey of hypertension management in clinical practice in Japan: The Kanagawa Hypertension Study 2021 conducted in collaboration with Japan Medical Association Database of Clinical Medicine

著者: Kazuo Kobayashi, Keiichi Chin, Nobuo Hatori, Takayuki Furuki, Hiroyuki Sakai, Masaaki Miyakawa, Kei Asayama, Narumi Eguchi, Tomohiro Katsuya, Kouichi Tamura, Kazuyoshi Sato, Akira Kanamori

掲載雑誌:Hypertension Research

DOI: 10.1038/s41440-023-01366-z

用語説明

*1 J-DOME(https://www.jdome.jp/):日本医師会 かかりつけ医-診療データベース研究事業(J-DOME)は、糖尿病と高血圧の診療の推進に向けた、かかりつけ医の全国規模の症例レジストリ。日本医師会、日本糖尿病学会。日本高血圧学会による共同事業。

*2カルシウムチャンネルブロッカー(CCB):血管細胞内にカルシウムが流入することを阻害し血管を拡張させる降圧薬。

*3アンジオテンシン2受容体ブロッカー(ARB):血管収縮に関わるレニンアンジオテンシン系においてアンジオテンシン2受容体を阻害し血管を拡張させる降圧薬。

*4 SGLT2阻害薬:腎臓の近位尿細管に存在するNaイオンとブドウ糖を細胞内に移動させるナトリウムーグルコーストランスポーターの2型を阻害することにより、血糖低下作用を発揮する薬剤。尿糖排泄量が増加することから、血糖に見ならず血圧、体重低下作用も併せ持つ。大規模臨床試験では、心血管系ベント、腎臓イベントの改善を認め、一部のSGLT2阻害薬には、慢性心不全、慢性腎臓病の適応も有する薬剤。

最も患者数の多いcommon diseaseである高血圧診療において、有効かつ安価な治療があるにも関わらず管理良好患者は1/4と低く、Hypertension Paradoxと呼ばれています。さらなる高血圧診療の質の向上を目指し、神奈川県内科医学会高血圧腎疾患対策委員会ではこれまでに実地医家における高血圧診療の実態調査(2011年、2014年)を実施し、収縮期血圧の改善傾向、Caチャンネルブロッカー、アンジオテンシンⅡ受容体ブロッカーの使用頻度が増加する一方で利尿薬使用が広まらない現状などを報告してきました。今回、日本医師会主導のかかりつけ医診療データベース研究であるJ-DOMEとの共同研究により、高血圧治療ガイドライン2019(JSH2019)改定後の調査を実施しました。

研究内容

2021年9月から2022年3月までにJ-DOMEに登録された高血圧患者(糖尿病合併も含む)のうち、神奈川県の医療機関から登録された患者830名を2021年調査の対象としました。さらに、神奈川県内科医学会が過去に実施した2011年調査826名、2014年調査1,098名を比較対象として解析に加えました。

JSH2019では病態別に目標血圧が設定されており、目標血圧別にその達成率を解析しました。2021年の調査では、緩い基準(診察室血圧<140/90mmHg)の患者では診察室血圧目標達成率は47%であり、過去の調査よりも低くなっていましたが、家庭血圧目標達成率は83%と改善しており、家庭血圧重視の姿勢が推測されました。一方、厳格な基準(診察室血圧<130/80mmHg)の患者の目標達成率は診察室30%、家庭血圧19%と極めて低く、しかも過去10年間で改善は見られませんでした。真のHypertension Paradoxはこの厳格基準の患者に存在すると考えられ、そこには2つの特徴的症例群が考えられました。

一つは、JSH2019にて厳格化された患者です。JSH2014の基準であれば54%であった診察室血圧目標達成率が、ガイドライン改定に伴い18%まで低下しました。基準不変患者と比べ厳格化患者では、ハイリスクではない、合併症の少ない中年若年が中心でした。もう一つは、以前より厳格な管理が求められている糖尿病、および蛋白尿陽性の慢性腎臓病(CKD)の患者です。この症例群に対する一つの希望はSGLT2阻害薬*4であり、傾向スコアマッチング解析ではSGLT2阻害薬使用症例にて目標達成率が11%高くなっていました。

また2021年調査では平均降圧薬数が1.7と過去の調査と比較して減っており、ARB、αブロッカー、利尿薬の使用頻度が低下していました。3剤以上併用した患者はわずか13%で、2剤以下の薬剤のみで血圧管理が不十分な症例が60%でした。薬剤を増やさないClinical inertia(クリニカルイナーシャ)が大きな問題と考えられました。

今後の展開

比較的緩やかな目標値が設定されている患者では、ある程度の目標達成率が認められたことから、今後の高血圧診療向上の活動については、厳格な血圧管理が求められている患者を重点対象として活動を展開していく必要があります。また、有効かつ合併症改善のエビデスも有する利尿薬については、過去の使用推進活動にもかかわらず、その利用が低下していました。利尿薬による副作用などが、利用の低下の主な理由と考えられますが、今後、利尿薬に代わる、CCB、ARBに次ぐ第3の有効な降圧薬を探索する必要があると考えられます。さらなる血圧管理を目指し、実臨床における調査を今後も継続していきます。

研究費

本研究は神奈川県内科医学会からによる支援を受けて行われました。

論文情報

タイトル: Cross-sectional survey of hypertension management in clinical practice in Japan: The Kanagawa Hypertension Study 2021 conducted in collaboration with Japan Medical Association Database of Clinical Medicine

著者: Kazuo Kobayashi, Keiichi Chin, Nobuo Hatori, Takayuki Furuki, Hiroyuki Sakai, Masaaki Miyakawa, Kei Asayama, Narumi Eguchi, Tomohiro Katsuya, Kouichi Tamura, Kazuyoshi Sato, Akira Kanamori

掲載雑誌:Hypertension Research

DOI: 10.1038/s41440-023-01366-z

用語説明

*1 J-DOME(https://www.jdome.jp/):日本医師会 かかりつけ医-診療データベース研究事業(J-DOME)は、糖尿病と高血圧の診療の推進に向けた、かかりつけ医の全国規模の症例レジストリ。日本医師会、日本糖尿病学会。日本高血圧学会による共同事業。

*2カルシウムチャンネルブロッカー(CCB):血管細胞内にカルシウムが流入することを阻害し血管を拡張させる降圧薬。

*3アンジオテンシン2受容体ブロッカー(ARB):血管収縮に関わるレニンアンジオテンシン系においてアンジオテンシン2受容体を阻害し血管を拡張させる降圧薬。

*4 SGLT2阻害薬:腎臓の近位尿細管に存在するNaイオンとブドウ糖を細胞内に移動させるナトリウムーグルコーストランスポーターの2型を阻害することにより、血糖低下作用を発揮する薬剤。尿糖排泄量が増加することから、血糖に見ならず血圧、体重低下作用も併せ持つ。大規模臨床試験では、心血管系ベント、腎臓イベントの改善を認め、一部のSGLT2阻害薬には、慢性心不全、慢性腎臓病の適応も有する薬剤。