最先端治療を駆使して患者の人生に光を照らす

現在の主な業務内容について、教えてください

私は、薬での治療が難しい「難治性てんかん」の患者さんに対して、手術による治療を行う「てんかん外科」を専門にしています。

てんかんの手術には、主に二つの方法があります。

① 焦点切除術:発作の原因となる異常な脳の部分を取り除く手術

② ニューロモデュレーション:神経に弱い電気刺激を加え、発作を抑える装置を埋め込む治療

どちらの治療が適しているかを決めるために、「頭蓋内電極」という特別な装置を使い、脳から電気信号を直接測定します。これにより、発作が起こる脳の領域や、言語・運動など重要な働きをする脳の領域を正確に調べます。私は医学の知識に加え、神経科学やデータ解析の技術を活用し、最先端の治療を提供しています。

また、脳神経外科の医学教育を担当し、未来の医師を育てることにも力を入れています。自身の学生時代の経験をいかし、授業の内容を時代に合わせて工夫したり、実習の方法を改善したりしながら、次世代の医師がしっかり学べる環境を整えています。

業務において、「大変なこと」や「やりがい」を教えてください

てんかんは、100人に1人が発症する身近な病気ですが、その仕組みや治療法について、十分に知られていないのが現状です。特に、薬で治療が難しい患者さんには手術が有効な場合があることが、一般の人だけでなく、医療関係者の間でもあまり知られていません。この現状には、とてももどかしさを感じています。

私が学び始めた頃、神奈川県で「てんかん専門医」の資格を持つ脳神経外科医は、ほんの数名しかいませんでした。そのため、多くの患者さんが、適切な治療を受けられないまま過ごしたり、専門医を求めて県外まで受診しに行ったりする状況がありました。現在でも、手術を受けた方が良い患者さんが、長い間、薬だけで治療を続けているケースが少なくありません。治療だけでなく、てんかんに対する社会の理解もまだ十分ではなく、こうした状況を変えていくために、私はこれからも啓発活動を続けていきたいと考えています。

てんかん治療では、患者さんやご家族と向き合いながら、人生全体を見据えて治療方針を考えることが大切です。そのため、簡単ではない決断をしなければならない場面もあります。しかし、その分、「先生に出会えて人生が変わりました」と感謝される瞬間には、大きなやりがいを感じます。ただ病気を治すだけでなく、患者さんの人生そのものを前向きに変えられる医療を提供できる—それが、この仕事の魅力であり、強い責任を感じる理由でもあります。また、てんかん治療は日々進化しており、最近では、脳と機械を直接つなぐ「ブレイン・マシン・インターフェース」などの最先端技術を活用した研究も進んでいます。私もこうした技術革新の研究開発に取り組み、より多くの患者さんに最適な治療を届けられるやりがいを感じながら、努力を続けています。

YCUを選んだ経緯について、教えてください

幼い頃から人の役に立つ仕事に就きたいと考えていて、学びを深める中で、人体の神秘や科学の面白さに魅了され、次第に医療の道を志すようになりました。人の役に立ちながら、理科的な探究心も満たせる仕事として、医学の道に自然と導かれていったのだと思います。

YCUを意識するようになったのは、地域イベントでYCUの医師や教員と接する機会があったことです。医療を学ぶ環境として身近に感じるようになりました。私は横浜で育ち、公立の小・中・高校を通ってきたので、地元にある横浜市立大学は自然な進学先でもありました。また、医学を学ぶだけでなく、将来的なキャリアのイメージが描きやすかったこともYCUを選んだ理由の一つです。地元で医学を学び、地域医療に貢献したいと考えたとき、この環境が自分に最も合っていると感じました。

学生時代、特に力を入れた学びは何ですか?

学生時代から、脳神経外科医になりたいという強い思いを持っていました。 しかし、それと同時に、患者さんを総合的に診る力を身につけることも大切だと考え、さまざまな医療施設を見学し、尊敬できる先生方のもとを訪ねながら学びを深めました。 脳神経外科の専門性を高めるには、まず学生のうちに内科や集中治療の基礎をしっかり学ぶことが重要だと考えました。そこで、先輩や同期の仲間とともに総合診療科診断学の勉強会を立ち上げました。当時、こうした学びの機会は限られていたため、他大学の学生とも連携し、それぞれ症例を持ち寄って診断を考え、議論を深める場を作りました。指導医の先生を招いての学びは、実際の医療現場に近い形で診断を考え、論理的に思考を鍛える貴重な経験となりました。この勉強会は次第に規模が広がり、最初は4人で始めた活動が、最終的には3つのグループに分かれるほど発展しました。 また、研究にも積極的に取り組み、生化学の実験や、神経幹細胞への遺伝子導入の研究に関わりました。こうした経験を通じて、臨床(実際の医療)と研究の両面で必要な基礎的な姿勢を学ぶことができ、それが現在の医療への取り組みにいかされていると感じています。

学生時代、課外活動などは行っていましたか?

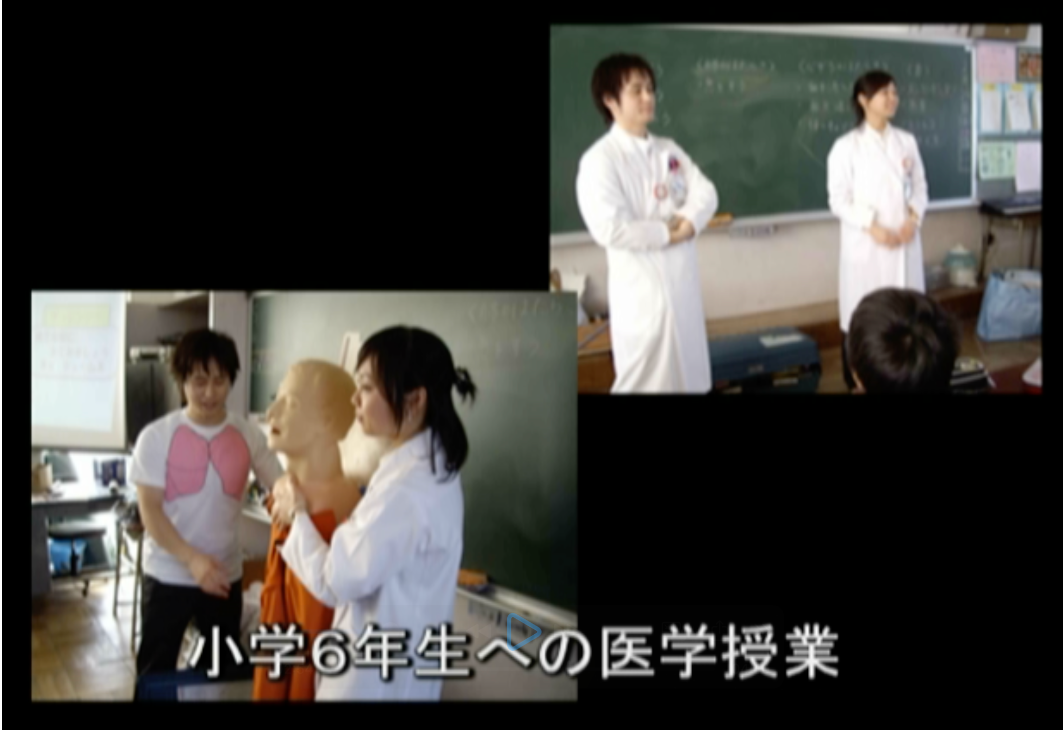

部活動では、剣道部と東洋医学研究部に所属していました。また、有志での勉強会として、総合診療勉強会、感染症勉強会、ACLS研究会にも取り組んでいました。ACLS(Advanced Cardiovascular Life Support)勉強会 は、電気活動の異常で心臓が止まった人を助けるための高度な救命処置を学ぶ勉強会です。心肺蘇生や除細動器(AED)の使い方に加えて、薬の使い方や救命活動時の判断を学びます。「See one, Do one, Teach one」(見て学び、実践し、教える)の精神のもと、先輩と後輩が一緒に学び、ロールプレイング形式で実践的な訓練を行うのが特徴です。卒業までにほとんどの学生が関わる大規模な活動で、後に大学の公認の部活動に昇格しました。さらに、この活動を発展させ、小学校の特別授業として「医学授業」を実施し、小学生が呼吸や循環を体感しながら学べる機会を提供しました。

剣道は小学生の頃から続けており、大学では部長として活動を盛り上げました。部員が少ない状況から仲間を集め、最終的には男女合わせて7人まで増え、団体戦に出場できるようになりました。医学部の講義や実習後に厳しい練習に励み、仲間とともに真剣に切磋琢磨した経験は、非常に貴重なものとなりました。現在では部員数も30名を超え、大所帯となっています。

東洋医学研究部では、医学部の学園祭 『医学祭 Yokohama Medical Festival』 で、経絡指圧を通じたリラクゼーション体験ブースを出展するなどの活動を行いました。週1回の活動は、サロンのような雰囲気でリラックスしながら学ぶ場であり、学部で学ぶ西洋医学とは異なる視点から医学を考える貴重な機会でもありました。現在も脳神経外科外来で漢方を用いる機会が多く、当時の学びが実際の診療にいかされていると感じています。

-剣道部で東日本医科学生総合体育大会(通称:東医体)に参加した時の写真。東日本の医学部生が集まり競い合うスポーツ大会で、部活ごとに試合が組まれる東医体では、仲間とともに各大学の誇りをかけて戦った。競技を通じて学年や大学を超えた交流が生まれるのも魅力の一つと話す園田さん。医学部生活は大変だが、勉強だけでなく、スポーツを通じても成長できる場として、多くの医学生がこの大会を目指して日々練習を重ねているという(中央が園田さん)。

-医学部5年生のときに、高校時代の友人が勤務する小学校で行った医学授業の写真。医学教育の先生にもご協力いただき、人体モデルや聴診器を持参し、小学生に診察体験をしてもらった。後に、この授業がきっかけで医学や看護の道を志した生徒さんがいると伺い、あらためて“縁”の大切さを実感したという。

YCUでの経験が、現在に役立っていると感じることはありますか?

医学部の実習で出会った先生方と、今は同じ医療現場で働く機会が多く、とても心強く感じています。また、学生時代に出会った多くの仲間が、それぞれ他の診療科の医師として活躍しており、医療の現場で再会することも少なくありません。こうした経験を通じて、YCUで築いた人脈が今もつながっていることを実感しています。

このネットワークは、神奈川を中心とした地域医療に取り組む上で大きな支えとなっており、学生時代に学んだ環境が現在の仕事にもいかされていることを強く感じています。

高校生や受験生に向けて、メッセージをお願いします!

YCUでは、自分の進む道を考えながら学ぶことができ、工夫次第で無限の可能性が広がります。多様な才能や経験を持つ同期や先輩、後輩が在籍しており、ロールモデルとなる存在に出会いながら、将来につながる貴重な経験を積むことができます。

また、YCUには海外派遣プログラムがあり、国際的な視野を広げる機会が得られる一方で、2つの附属病院での臨床実習を通じて地域医療についても深く学ぶことができます。このように、グローバルな視点とローカルな実践を融合させた「グローカル」な医学・医療を学べる環境が整っています。

ぜひ、YCUを進学の選択肢の一つとして考えてみてください。