国際教養学部 学生の声

今回登場する国際教養学部の学生は、英語教育が充実していることでYCUを選び、今は心理学に興味を持つようになった山田有里子さんと、入学前から興味があった「まちづくり」の研究を掘り下げる川口典親さん。おふたりに、YCUに進学した理由や、現在学んでいること、キャンパスライフなどについてインタビューしました!

英語から心理学へ

興味を持った分野を幅広く、深く学べる

YCUのどんなところに魅力を感じて入学を決めたのでしょうか?

また、入学後にはどんな印象を受けましたか?

高校時代は英語教師を志していたんです。YCUは英語教育が盛んで留学のチャンスも多いので、「ここがいい」と入学を決めました。今はスピーキングを練習したいと思っているので、PEセンター(Practical English Center)のコミュニケーションアワーを活用し、さまざまなインストラクターから指導をいただいています。例えば時事問題や興味のあるSDGsに関する話をすると、先生がトピックを持ってきてくれ、それについて話し合うこともできます。誰でも利用できるので、英会話スクールに行かずにここで生きた英語を学ばせてもらえます。

また、留学生会が定期的にイベントを開催しているので、そこに行けば留学生と話ができます。こんな環境が整っている大学はなかなかないですよね。英語を上達させたい学生にとって、かけがえのない学びの場だと思います。

現在、学んでいることについて教えてください!

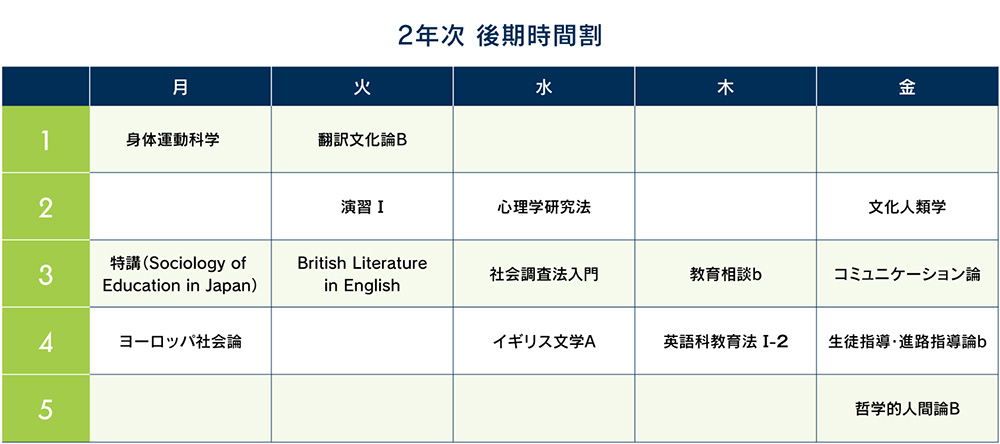

2年次では人間科学クラスターの科目を中心に、心理学・社会学・哲学・文化人類学の授業を履修してきました。中でも教員免許を取るための教職課程に含まれている教育心理学の講義をきっかけに、心理学に興味を持つようになりました。どのような学問でも心理学的アプローチが重要になるため、心理学を学ぶことで、その学問×心理学というふうに幅広い分野の教養を身に付けることができて良かったと思います。

現在は山田剛史ゼミ(教育心理学)に所属しています。ゼミでは教育心理学以外の、例えば社会心理学も学ぶことができ、文献購読・プレゼンテーションなど研究に必要なスキルも身に付けることができます。他大学の教授のゲスト講演もあり、専門の異なる教授から多角的な視点で心理学について学ぶなど、とにかく幅広く学べてとても満足しています。

課外活動で打ち込んでいることはありますか?

学生団体TEHsの総務メンバーとして、学生にSDGsを広めることを目的に活動を行っています。サステナブルシーフード(水産資源や環境に配慮し適切に管理された認証漁業による水産物)を使用し、水産物・環境・社会への影響を最小限におさえたメニューをプロデュースする、サスシープロジェクトを運営しています。大学生協の食堂でサステナブルシーフードを利用したサステナブルメニューを提供してもらっています。TEHsのメンバーがレシピを考え、実際に食堂の方が調理したものを試食して開発されたメニューが、学食で正規のメニューになっているんです。「サスシーあさり塩ラーメン」、あさりを使用した「サスシーシチュー」と「サスシー麻婆豆腐丼」、「明太子三色丼」など、これまで開発してきたメニューはさまざまあります。金沢八景キャンパスの学園祭「浜大祭」(2022年)でそうした料理を訪れた人たちにも味わっていただきました。

YCUでの学びを今後、どのように活かしていきたいですか?

角田隆一先生(国際教養学部准教授)の現代社会論で学んだことでは、大きな気付きがありました。「私たちは同じような価値観を持った人としか話さない。そのコミュニティの中での価値観が常識とされているが、それは自分と違う他者をシャットアウトしようとしていること」だと。確かにそうだなと思いました。このような視点を含め、より多角的な視野を持つ人間として成長したい、自分とは置かれた状況が異なる他者に対して想像力を働かせることのできる人間として社会に貢献したいと思うようになりました。

受験生へのメッセージをお願いします!

私はずっとグローバルに活躍できるために、外国語はもちろん、世界のさまざまな文化や、環境問題など社会的なトピックについても学んできました。その根底には「たくさんの人と関わりたい」「より多くの人を理解したい」という気持ちがありました。YCUに入学し、その願いを実現する方法は一つではないことを知り、それまで想像しなかった人間科学系の学びを専門にすることに決めました。高校生の頃から「大学に入ったらこれを専門にする!」と意気込むのも素敵ですが、もしかしたら、受験生のみなさんにとって未知の領域に、とても魅力的な学問があるかもしれません。YCUにはそんな学問がたくさんあります。ぜひ魅力あふれる学問を見つけに来て下さい。応援しています。

横浜のまちづくりを学び、

住民のプラスになる地域経営を仕事にしたい

YCUのどんなところに魅力を感じて入学を決めたのでしょうか?

また、入学後にはどんな印象を受けましたか?

まちづくりに興味があり、高校時代から地元横浜市のまちの課題を考えていました。大学に進学したら、より専門的にまちづくりを学びたいと考え、その視点で大学を選び始めました。YCUは、学園祭に遊びに行ったこともありましたし、小さな頃からなじみがありました。国際教養学部の都市学系では、生まれ育った横浜のまちをフィールドにまちづくりを学ぶことができるので、自分にピッタリだと思い入学を希望しました。実際に入学してみると、学びの中でまちに関わる機会が想像以上に多く、大学が地域貢献に力を入れていることが感じられ、「やっぱりYCUして良かった」と実感します。

現在、学んでいることについて教えてください!

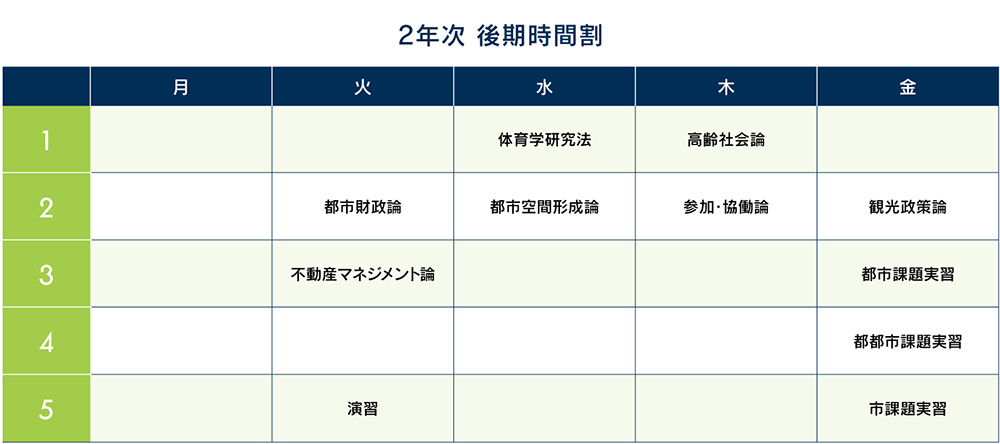

中西正彦ゼミ(都市計画論)で、都市空間を作るための仕組みやそのあり方について学んでいます。それだけではなく、環境や市民社会、観光など、都市に関して多角的な視点から考察しています。たとえば、高齢化の進む日本社会を理解する「高齢社会論」、都市の活性化のためにさまざまな人たちが協力し合うための「参加・協働論」などの授業も、都市計画を俯瞰するために必要な学びだと思っています。

また、とにかくフィールドワークが多く、金沢八景キャンパスのある横浜市金沢区を歩いてみて地形を調べ、そこから読み取れる人々の暮らしを理解したり、アンケートで金沢区民の考えや行動を分析したり、しています。また、地域のお祭りの企画に参加することもあります。机上では得ることのできない、実践的な体験ができることが魅力です。

課外活動で打ち込んでいることはありますか?

学外活動として、地域活性化のお手伝いをしています。横浜市港南区のとある団地をお手伝いの場にし、若い世代でグループをつくって自治会の話し合いに参加しています。自分自身が住んだことがあるこの団地は、徐々に高齢化が進み、通っていた中学校も合併により廃校になるなど、まち全体の活気がなくなってきたのです。そこでYCUの学生3人と地元の現役中学生6人で話し合い、地域のより良い形での活性化を一緒に考えています。

最近では同じ団地の自治会で餅つきイベントを開催し、タウン誌に取材してもらいました。こんな活動が、地域の活性化にプラスに働くといいな、と思っています。

YCUでの学びを今後、どのように活かしていきたいですか?

まちづくりというカテゴリーの中で、自分は建築不動産というよりは、もっと広い意味での地域経営に興味があります。その地域にどう人を集めるかだけでなく、どういう暮らしを創っていくか。まちに住居や商業施設を創ったら、創った者の責任として地域経営を考えるべきだと思っています。行政と住民と企業の調整役というような形でまちづくりに関われたらいいですね。

また、国際教養学部はまちづくり以外にも多くの教養が身に付く学部です。英語力も向上しました。社会全体に国際化・多様化がすすんでいる中、YCUで学んでいる幅広い教養と国際性を活かして、物事を考える視点をより大きく広げていきたいと思っています。

受験生へのメッセージをお願いします!

まちづくりを学ぶ一環として、今、キャンパスのある金沢八景を調べています。山もあるし、公園もあるし、砂浜や漁港もあります。住宅地でもあるので、人の暮らしもよく見えます。臨海部に行ったら工業団地もあります。金沢八景は複合性が高い地域なんです。そんな地域の様々な魅力も味わえるYCUに、ぜひ来てもらって、この豊かな環境を体感してほしいです。

YCUには「学びたいけれど学べない」はないと思います! 自分次第でどんどん学びを深めていけるので成長できます。自分を信じてこの地で羽ばたいてください!

「ヨコ知リ!」アンケート(締め切りました)

ご回答いただいた方の中から抽選でYCUオリジナルグッズをプレゼント! 当選者の発表はグッズの発送をもって代えさせていただきます。

※グッズの指定はできません。

(2024/05/23)