顎変形症の手術について

顎変形症の疾患情報

顔の骨格の問題で上顎あるいは下顎の歯並びが前に出過ぎてしまったり前歯で咬むことができなかったり、顎が曲がってしまった状態を総称した顎変形症と呼びます。歯並びを治すために通常の矯正治療では治療することが困難であるため、顎の骨を切って骨格から歯並びを治す治療を行う必要があります。

顎変形症の検査

頭部X線規格写真、CT検査を行い、歯列不正の状態とその原因である顔面骨の異常を評価します。

側方頭部X線規格:左から下顎前突症、上顎前突症、開咬症。日本人の標準的な骨格の位置と比較をして歯並びの問題の原因を調べます。

顎変形症の治療法

上下顎骨形成術

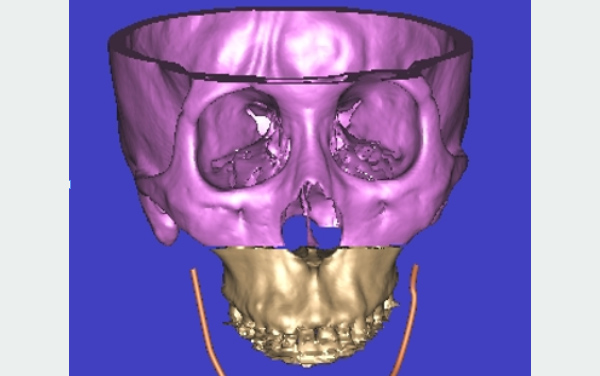

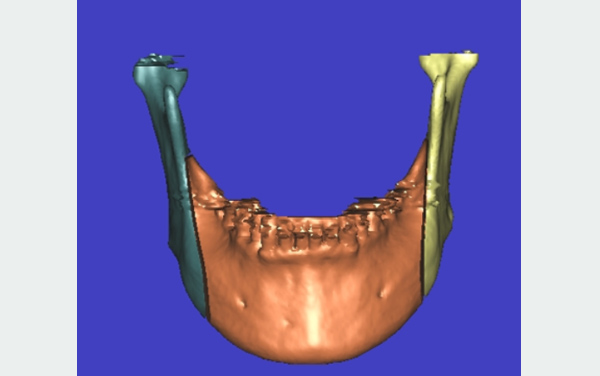

約1年間の歯の矯正治療(術前矯正治療)を実施した後で骨格性の問題を改善するための上下顎骨形成術を実施します。骨格の問題に応じて上顎あるいは下顎のみ、または歯茎の前の部分のみの手術となることもあります。上の図、左は上顎骨を切る位置(色が分かれている部位;紫と黄色の間)、右は下顎骨を切る位置(同じくオレンジと緑または黄色の間の左右2ヶ所)を示しています。

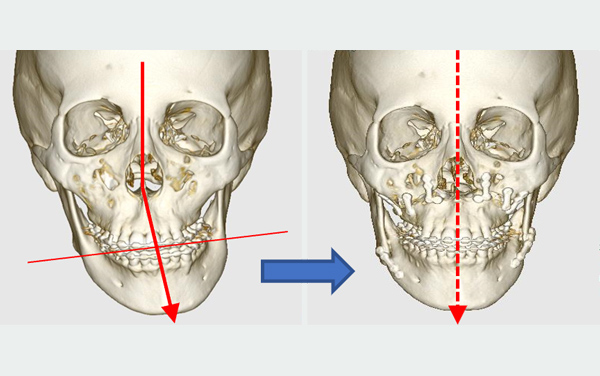

骨格の成長が追える16〜17歳ごろから手術は実施可能ですが、骨格の問題は成長を終えた後でも生じてくることがあるため20〜50代でも手術適応となる患者さんはいます。上の図は下顎が左に曲がって前に出てしまったことで歯並びも曲がってしまった症例の手術前(左)後(右)を示しています。赤線で示す顎の曲がりと歯並びの曲がりが術前矯正後の手術で真っ直ぐにすることができます。

手術はすべて口の中から行い5~6時間を要しますが、術後すぐには咬めないので咬み合わせを安定させるための約1年の術後矯正を行います。

手術による合併症

- 異常出血:顎の骨からの出血は多いことが多く、予め自分の血液を貯めて(自己血貯血)手術に臨みます。重篤な場合には出血がおさまるまで喉に呼吸の管を留置したままとすることがあります。(頻度1%未満)

- 鼻の変形・鼻閉:上顎骨の移動に伴い、追加の治療を要する鼻閉、鼻変形が生じることがありますが、鼻変形に関する整容的な手術は保険適応とはなりません(頻度1%未満)

- 感覚異常:骨の中を走る神経に影響が残り感覚の異常を生じます。通常は治癒あるいは日常生活に支障がでない範囲まで回復しますが、影響が残ることもあります(頻度約5%)