音声障害

音声障害の疾患情報

米国耳鼻咽喉科・頭頸部外科学会が2009年に発表したガイドラインでは、音声障害あるいは嗄声の定義を、音質、声の高さ、声の大きさ、発声努力などの変化によりコミュニケーションを損なう、あるいは声のQOLが低下すること、とされています。

疾患の分類は病因を基準にする場合が多く、日本音声言語医学会・日本喉頭科学会が作成した音声障害診療ガイドライン2018年版では以下のように分類されています。

- 喉頭の組織異常(声帯ポリープや声帯結節、喉頭悪性腫瘍など)

- 喉頭の炎症性疾患(急性喉頭炎など)

- 喉頭の外傷

- 全身性疾患(甲状腺機能低下症、膠原病など)

- 音声障害を来す呼吸器・消化器疾患(気管支喘息、胃食道逆流賞など)

- 心理的疾患・精神疾患(心因性発声障害、うつ病など)

- 神経疾患(声帯麻痺、痙攣性発声障害など)

- その他の音声障害(機能性発声障害を含む)(過緊張性発声障害、変声障害など)

- 原因不明の音声障害

音声障害の検査

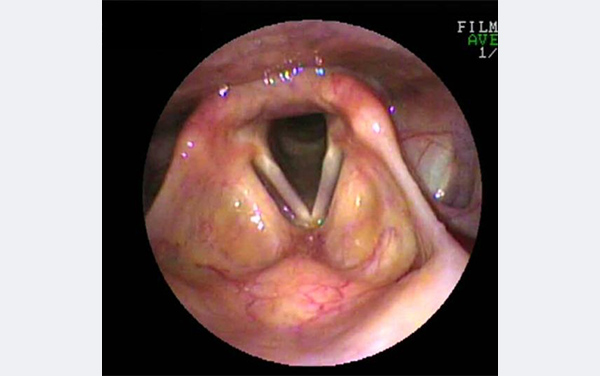

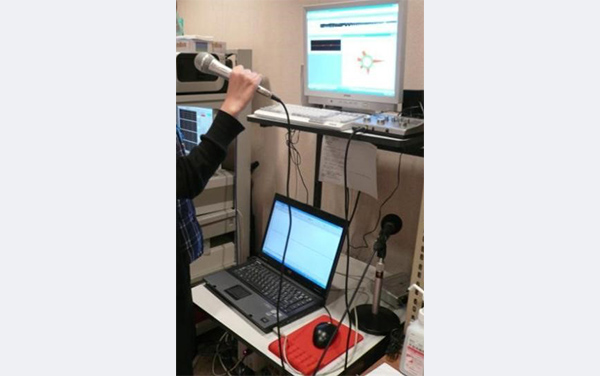

喉頭内視鏡検査、喉頭ストロボスコピー、聴覚心理的評価(GRBAS尺度)、自覚的評価(Voice Handicap Index:VHI、Voice-Related Quality of Life:V-RQOL)、空気力学的検査(最長発声持続時間、発生時平均呼気流率、発生時呼気圧)、音響分析など

-

喉頭ファイバースコピー

-

発声機能検査

-

音響分析検査

音声障害の治療法

薬物療法

原因に応じて抗菌薬、消炎剤、副腎皮質ステロイド、プロトンポンプ阻害剤、抗不安薬の投与や、ボツリヌス毒素製剤の注入などが行われます。

音声治療

誤った発声習慣(誤用)、発声に関わる不適切な行動(濫用)を適切な方向に導くことで音声障害を治療する方法です。直接訓練(音声訓練)と間接訓練(声の衛生指導)に区別されますが、それぞれを組み合わせて行う場合が多いです。

手術

手術の目的は音声機能の改善や病変の診断などです。

- 器質的声帯病変:声帯ポリープ、ポリープ様声帯、声帯嚢胞、声帯結節などに対して病変の切除を行います。

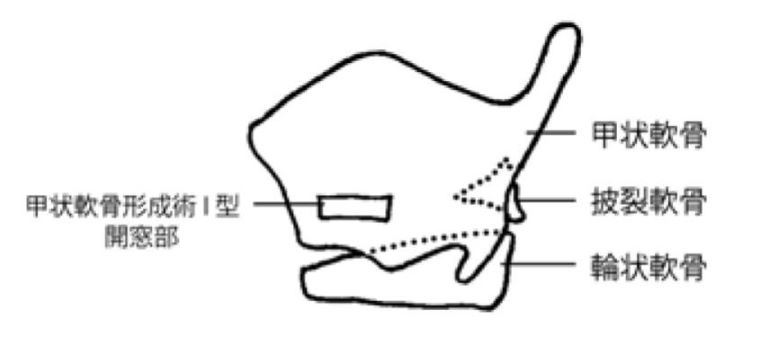

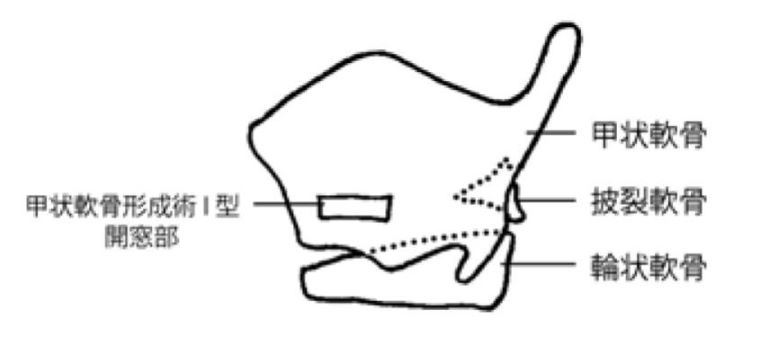

- 声門閉鎖不全:声帯麻痺、声帯の萎縮などに対して甲状軟骨形成術I型、披裂軟骨内転術などを行います。

- 痙攣性発声障害に対する甲状軟骨形成術II型、甲状披裂筋切除術や、機能性発声障害に対する甲状軟骨形成術III型などが行われます。

- 悪性疾患が疑われる病変に対しては診断の確定のために生検や病変の切除を行います。

甲状軟骨形成術I型、披裂軟骨内転術の術操作が及ぶ範囲