両側高重度難聴

両側高重度難聴の疾患情報

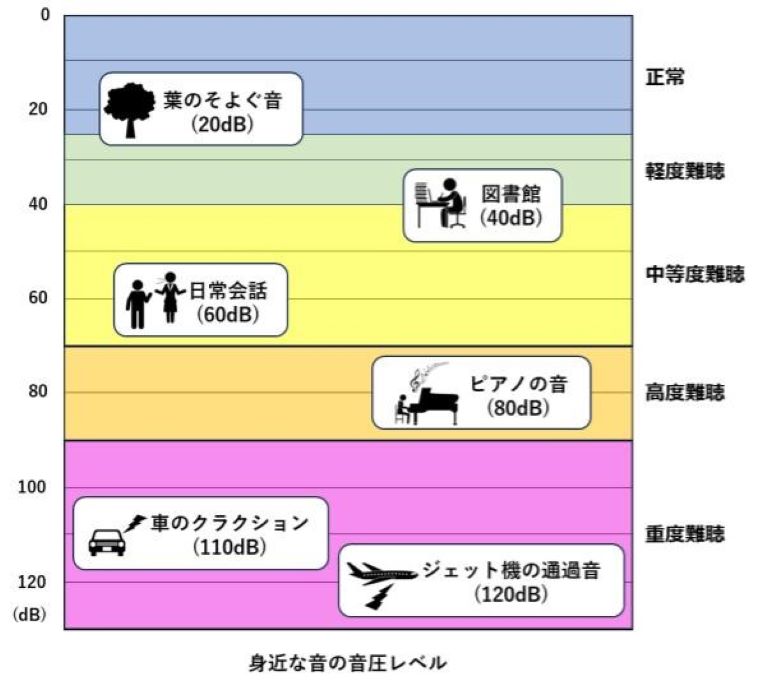

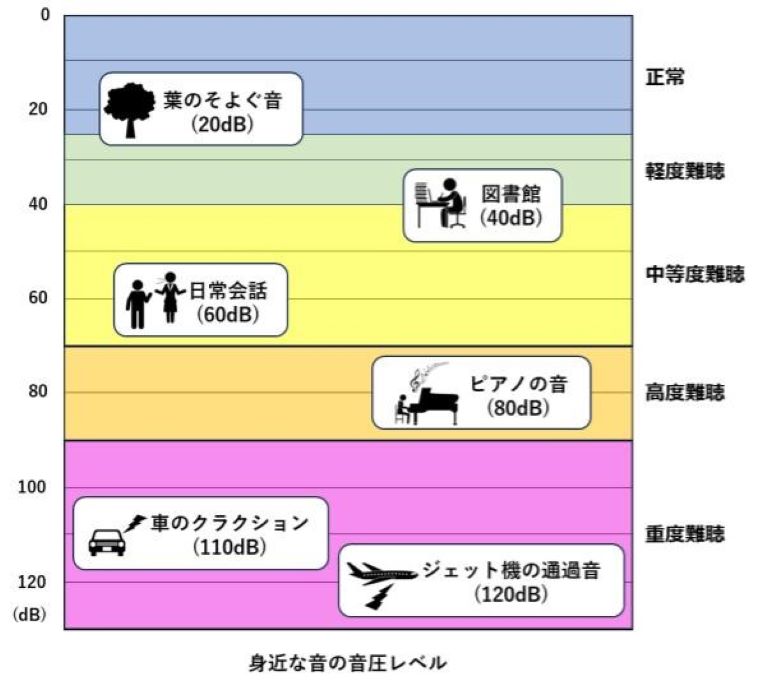

内耳(蝸牛)から聴神経の障害で生じる難聴を感音難聴と呼び、高度・重度の難聴となる場合があります。日本聴覚医学会では、標準純音聴力検査で平均聴力レベルが70dB以上90dB未満の場合を高度難聴、90dB以上の場合を重度難聴と定義しています。

高重度難聴の一つに生まれつき難聴を持つ先天性難聴があります。先天性難聴の原因として遺伝子異常によるものや妊娠中の感染症(風疹、サイトメガロウイルス感染、トキソプラズマ感染など)があります。近年は生後数日の時点で新生児聴覚スクリーニングを行い、難聴が疑われる場合は早期に医学的介入を開始し、言語機能が獲得できるような体制が整いつつあります。

出生後に難聴になる場合を後天性難聴と呼びます。その原因には、遺伝子異常、病気(突発性難聴、髄膜炎など)、外傷、加齢などがあります。

両側高重度難聴の検査

標準純音聴力検査、条件詮索反応聴力検査、聴性定常反応検査、聴性脳幹反応検査、耳音響放射検査、語音明瞭度検査、頭部CT検査、頭部MRI検査、難聴遺伝子検査、ウイルス抗体価検査など

両側高重度難聴の治療法

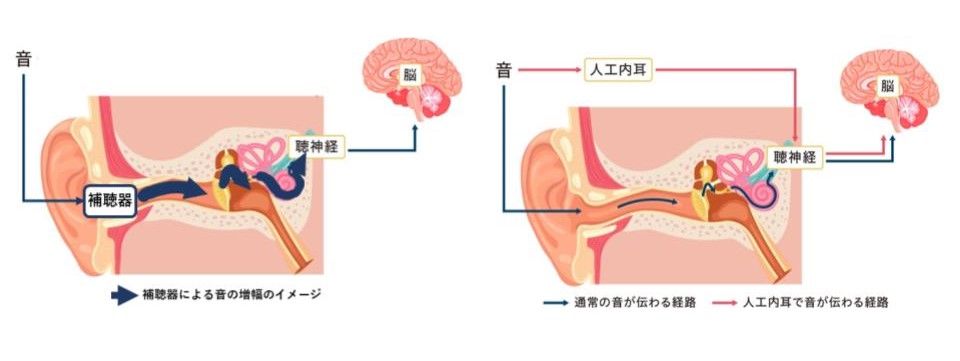

補聴器

補聴器は購入したらすぐに実用的な使用ができるものではなく、数か月から半年以上かけて徐々に慣れ補聴器本来の性能が引き出せるできるようにしていかなければなりません。また安定的に使用できるようになってもおよそ半年ごとに定期的なメンテナンスが必要になります。

高度難聴の場合、補聴器を装用しても聞き取りに限界があります。また重度難聴の場合、補聴器でも聞き取れないことが多くなります。

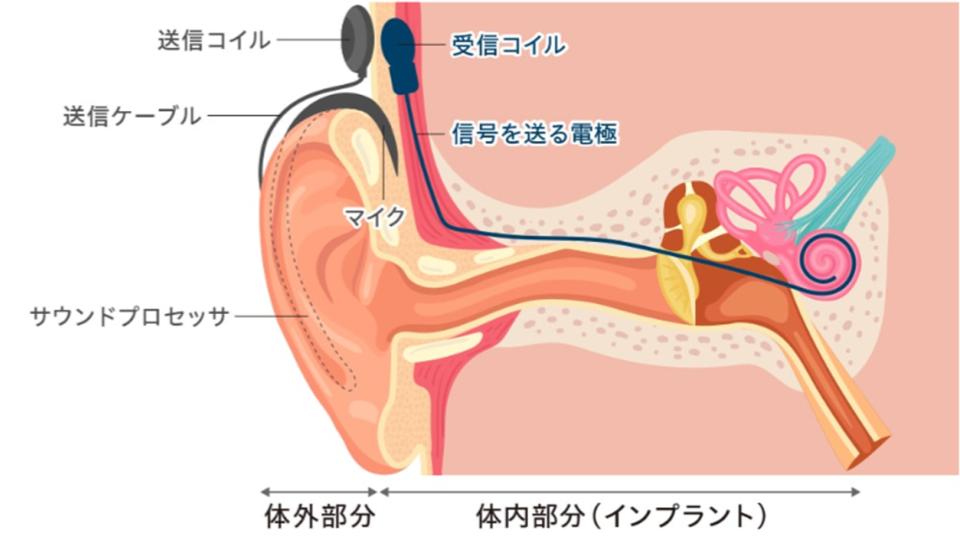

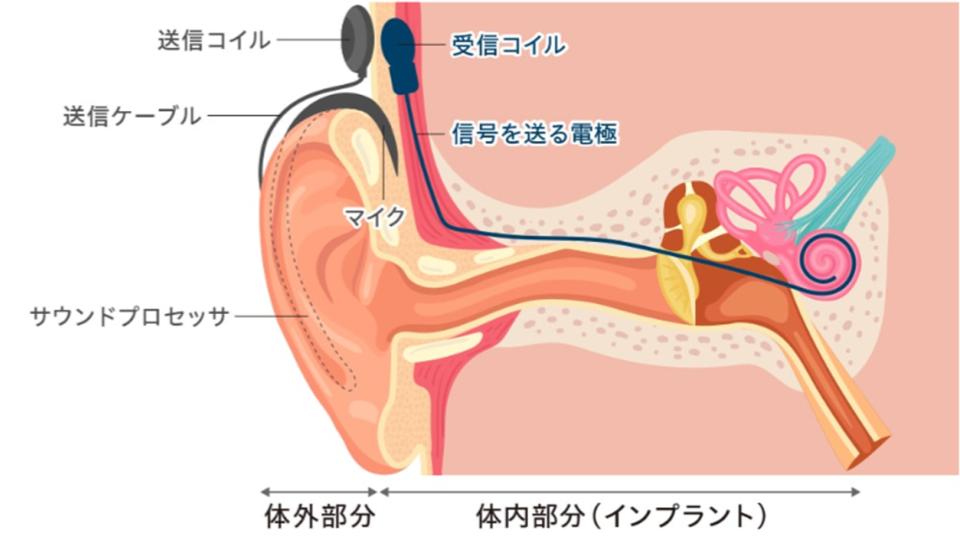

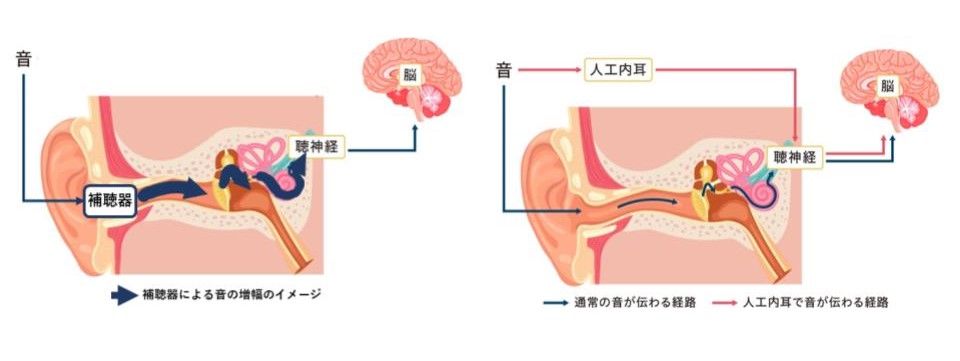

人工内耳

高度難聴で補聴器を使用しても言葉の聞き取りが難しい場合や重度難聴の場合は人工内耳の装用が考慮されます。

当科では難聴遺伝子検査の結果を考慮し人工内耳の適応を判断しています。また両耳同時手術にも対応しています。

日本財団ジャーナルHPより改編