嚥下障害、誤嚥性肺炎

嚥下障害、誤嚥性肺炎の疾患情報

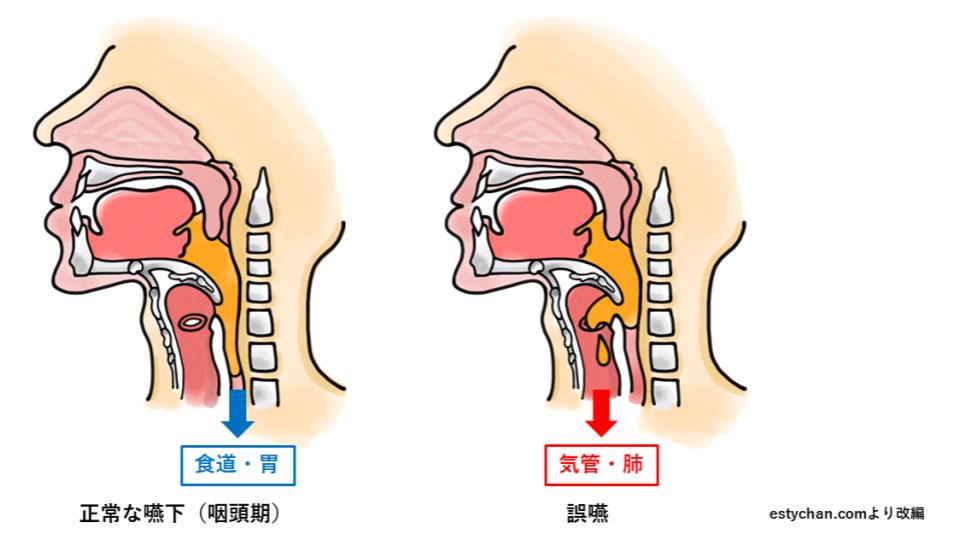

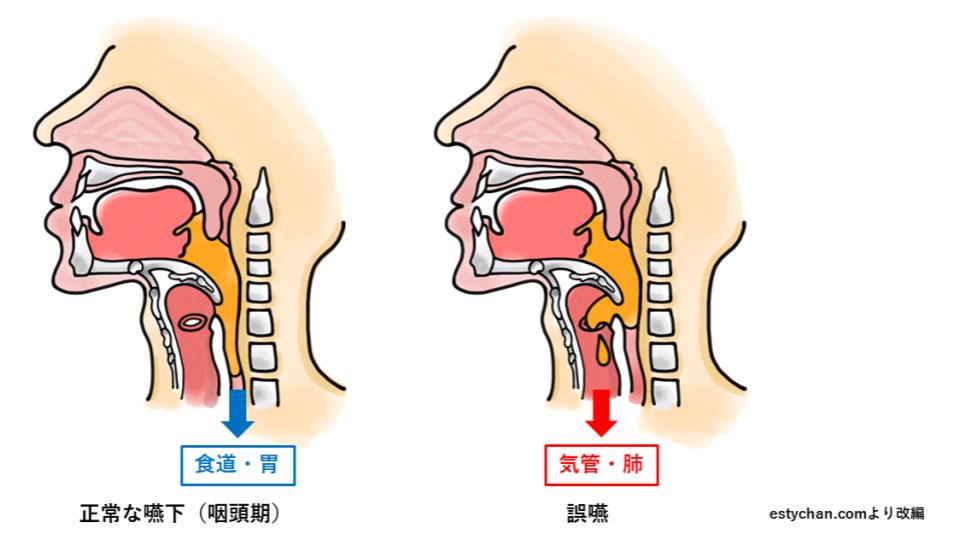

嚥下障害は飲食物を口の中に取り込んでから飲み込むまでの過程が正常に機能しなくなった状態で、全身疾患や加齢などにより引き起こされます。嚥下障害により誤嚥(飲食物を気管内に飲み込んでしまうこと)が生じ、誤嚥したものと同時に細菌が肺に入り込むことで肺炎を発症した状態が誤嚥性肺炎です。

嚥下障害の原因として、脳出血、脳梗塞、認知症、パーキンソン病、筋委縮性側索硬化症などの脳血管障害や神経筋疾患、加齢による筋力低下や知覚低下、頭頸部癌や食道癌などの悪性腫瘍、などが挙げられます。

嚥下障害、誤嚥性肺炎の検査

嚥下内視鏡検査、嚥下造影検査、胸部CT検査、血液検査、喀痰培養検査など

嚥下障害、誤嚥性肺炎の治療法

嚥下リハビリテーション

原因により、嚥下機能を保持・回復させるために嚥下リハビリテーション(嚥下訓練)が重要になります。食べ物を用いない間接嚥下訓練と食べ物を用いる直接嚥下訓練があり、患者さんの状態に応じて複数の訓練方法を組み合わせて実施しています。

正しい嚥下を行うためには正しい姿勢の保持が大切になります。そのため全身の筋力の保持・回復を目指して体幹トレーニングを行うこともあります。

薬物療法

誤嚥性肺炎に対しては原因菌に対する抗菌薬投与を行います。抗菌薬投与は肺炎を起こす原因菌に対する治療であり、誤嚥の治療ではありません。口腔内の常在菌が原因菌となることも多く、口腔ケアを行い口腔内を清潔に保つことで誤嚥性肺炎のリスクを軽減することが可能です。

手術

嚥下機能の改善を期待する手術には目的に応じて複数の方法があり、いくつかの手術方法を組み合わせて同時に施行する場合もあります。代表的な手術方法に輪状咽頭筋切断術、喉頭挙上術があり、当科でも施行しています。

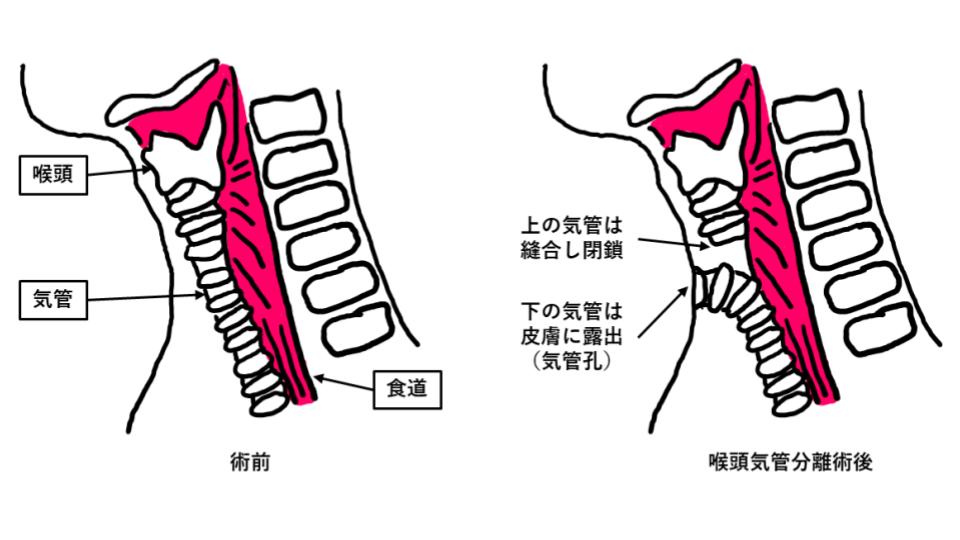

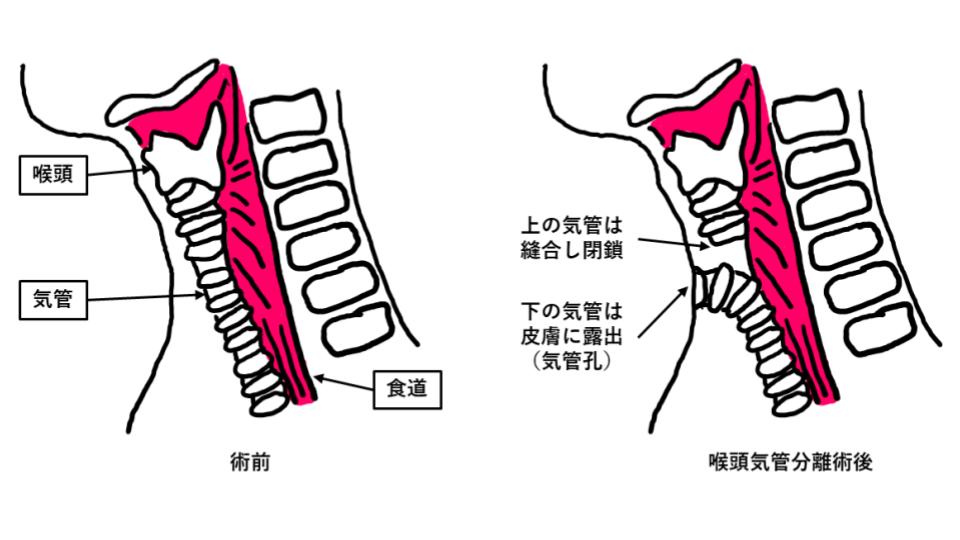

誤嚥防止手術は気道と食道を分離するため誤嚥を確実に防止できる一方で発声機能を失うことになります。誤嚥防止手術にも複数の方法があり、当科では誤嚥防止の確実性が高く、かつ比較的侵襲度の低い喉頭気管分離術を積極的に行っています。