慢性腎臓病(CKD)

CKDの疾患情報

日本のCKD患者数は成人の12.9%、約1,330万人です。

CKDの定義

①尿異常、画像診断、血液、病理で腎障害の存在が明らかであること、特に0.15 g/gCr以上の蛋白尿(30 mg/ gCr以上のアルブミン尿)の存在が重要

②GFR<60 mL/分/1.73 m2であること

①、②のいずれか、または両方が3カ月を越えて 持続することで診断する。

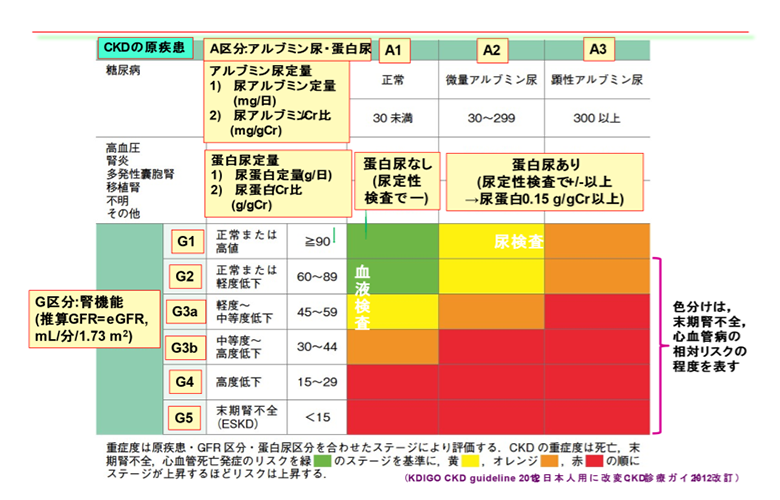

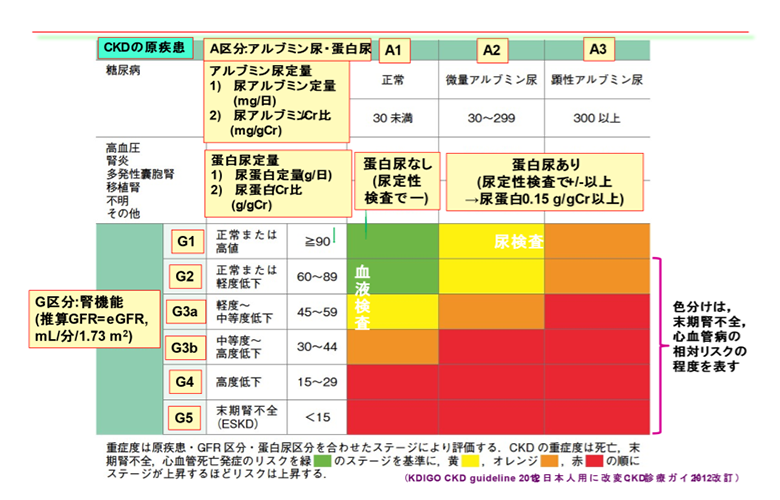

腎臓の機能を評価する目的で推算糸球体濾過量(estimated glomerular filtration rate;eGFR)を使用します。また、同じGFRでも、尿蛋白の量が多いほど、重症であり、全死亡・末期腎不全・心血管疾患のリスクが高くなります。

CKDの重症度分類

CKDの検査

推算糸球体濾過量(estimated glomerular filtration rate;eGFR)は血液中のクレアチニン濃度と年齢と性別から計算式によって求められます。

蛋白尿の評価には(0.15 g/24時間以上;0.15 g/gCr以上)アルブミン尿(30 mg/24時 間以上;30 mg/gCr以上)が用いられます。

CKDの原因は、糖尿病、慢性腎炎症候群、腎硬化症、多発性嚢胞腎、結石などの泌尿器科の疾患、膠原病などの自己免疫疾患、薬剤性などさまざまです。確定診断および重症度評価のため腎生検を行い病理組織診断が行われることがあります。

CTや腹部超音波検査を、腎臓の大きさや形態、血流などの評価に使用します。

CKDの治療

生活習慣の改善(禁煙や肥満の解消など)、食事指導(食塩・たんぱく質制限など)、高血圧の治療、尿蛋白を減らす(レニン-アンジオテンシン(RA)系阻害薬、SGLT2阻害薬、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)、糖尿病の治療、脂質異常症(血液中のコレステロールや中性脂肪が高い)の治療、貧血の治療、骨やミネラル代謝異常の治療、高尿酸血症の治療、尿毒症毒素に対する球形吸着炭の使用、代謝性アシドーシスに対する炭酸水素ナトリウムの使用があげられます。

また、CKDの原因が明らかであれば、その治療を併せて行います。

ステージG5まで進行した患者さんで、ご自身の腎臓のはたらきでは生活が困難な方に対して、透析や腎移植などの治療(腎代替療法)を行います。当科では患者さんにあった腎代替療法を選択していただくために腎代替療法選択外来という専門外来を設けております。

横浜慢性腎臓病(CKD)対策協議会の取組

横浜市立大学附属病院は、厚生労働省の「令和5年度慢性腎臓病(CKD)重症化予防のための診療体制構築及び多職種連携モデル事業実施法人」(指定期間:令和5年度の1年間)に採択されたことを受け、横浜市における腎疾患・慢性腎臓病対策の推進を目指す 「横浜慢性腎臓病(CKD)対策協議会」を発足しました。

令和6年度からは神奈川県の地域医療介護総合確保基金(医療分)の補助を受け、引き続きCKD関連データ可視化を通じて、市及び県における包括的腎疾患対策の推進・強化による、市民・県民の健康増進を目的として、活動を継続しています。