基本方針

心血管病では心機能が低下します。しかし、問題はそれだけではありません。

心機能低下のため、動かない時間が増え、全身の筋力も低下します。その結果、生活の質が低下し、精神的にも不安や抑うつ的な状態も合併します。

心臓リハビリテーションでは、医師主体の治療に加え、理学療法士、看護師、管理栄養士など多職種により、患者さん個々の状態を医学的に評価し、安全な運動療法、看護面談・生活指導・カウンセリング、栄養相談などを行い、総合的な病状改善を目指していきます。

部門の概要

心臓リハビリテーションの適応

- 狭心症・急性心筋梗塞

- バイパス手術後/弁膜症手術後/経カテーテル大動脈弁留置術後

- 大動脈解離、大動脈瘤の手術またはステントグラフト内挿術後

- 慢性心不全

- 末梢動脈閉塞性疾患

- 不整脈、デバイス植え込み術後(心不全を伴うもの)

- 肺高血圧症(心不全を伴うもの)

- 心移植後

心臓リハビリテーションの内容

・心肺運動負荷試験(Cardiopulmonary exercise test:CPX)

心肺運動負荷試験(CPX)とは、心電図・血圧・呼吸状態を見ながら運動を行う検査です。CPXを行うことで、正確な体力が測定でき、心臓リハビリテーションを行う上で適した運動の強さがわかります。また、心臓・肺・骨格筋のどの機能が低下していて身体機能が落ちているのかを調べたり、運動による危険な兆候(狭心症・不整脈など)の有無を確認したりすることができます。

・身体機能評価

理学療法士が全身の筋肉量や、筋力、バランス能力、歩行速度などを評価します。

・運動療法

有酸素運動(自転車エルゴメータ、トレッドミル)、レジスタンストレーニング、バランストレーニングなどで体力と身体機能の向上を図ります。

・生活相談

看護師が主体となり、疾患や生活習慣の相談を行います。

・栄養相談

管理栄養士による個別相談にて、食生活を管理できるようにサポートします。

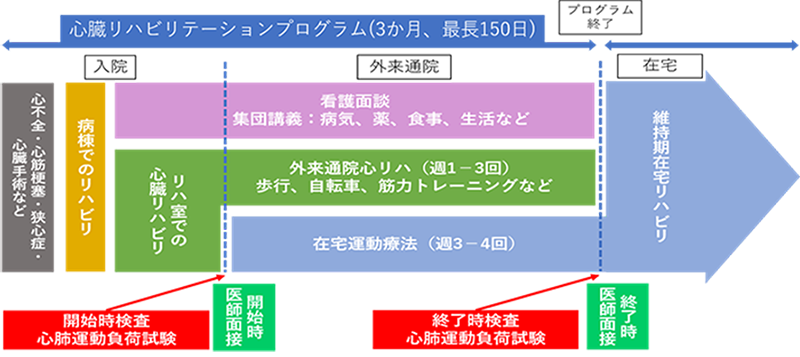

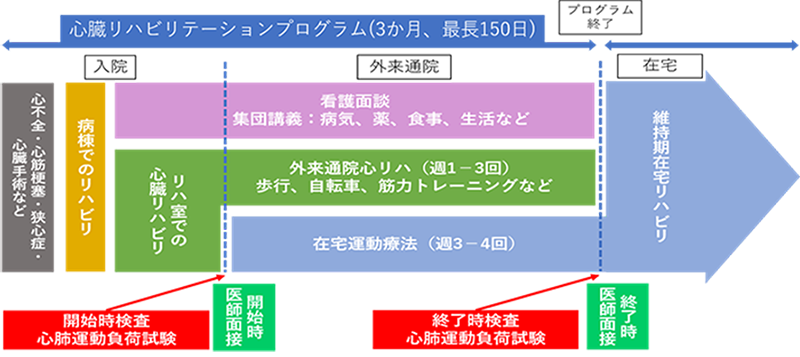

心臓リハビリテーションの流れ

心臓リハビリテーションは入院時から始まります。入院中は日常生活ができるようになることを目標に集中治療室や病棟、またリハビリテーション室で行います。退院後は、外来心臓リハビリテーションや在宅運動療法へと移っていきます。外来への通院は週1~3回を基本としていますが、少ない回数でも受診可能です。心臓リハビリテーションプログラムは約3ヵ月、最長150日で終了しますが、その後も心血管病に適した生活を続ける必要があります。心臓リハビリテーションの最大の目標は、生涯にわたって続けられる良い運動習慣、生活習慣を獲得することです。心臓リハビリテーションプログラムが終了しても運動療法や再発予防を続け、心身ともに快適な生活を目指していきます。

担当スタッフ

実績

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 心臓リハビリテーション 新患者数 |

入院 | 292 | 287 | 339 |

| 外来 | 59 | 60 | 89 | |

| 心臓リハビリテーション 実施のべ人数(件数) |

入院 | 3,205 | 2,802 | 2,815 |

| 外来 | 760 | 553 | 870 | |

| 心肺運動負荷試験件数 | 271 | 223 | 231 | |

-

制作・発行:横浜市医療局がん・疾病対策課

心臓リハビリテーションをご存知ですか?