痙縮治療について

痙縮とは

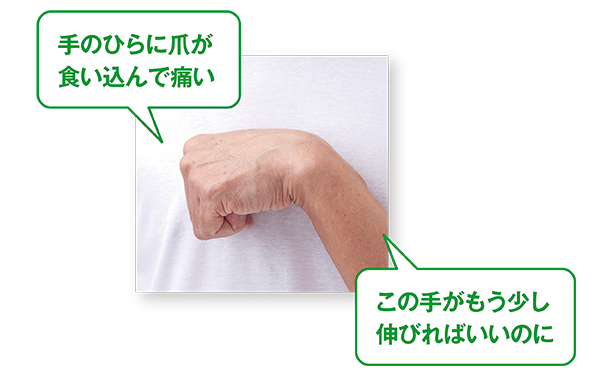

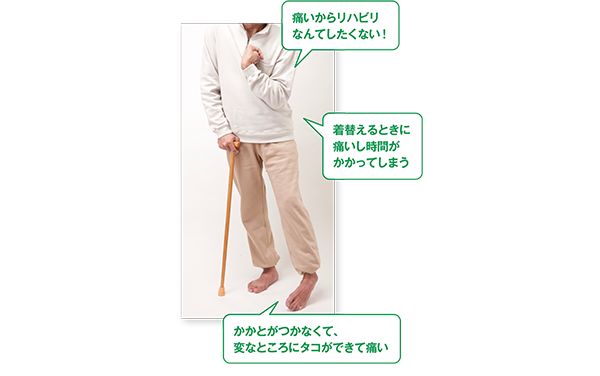

脳卒中、脊髄損傷などの疾患では痙縮によって筋肉に力が過剰に入り、手足が動かしにくくなるなどの症状を生じ、日常生活動作や歩行などに支障をきたすことがあります。痙縮が進行すると、関節の動きが不可逆的に制限される拘縮という状態につながることがあります。

痙縮の治療法

治療により手足の筋肉をやわらげます。症状に合わせ内服治療、ボツリヌス療法、ITB療法、外科的治療、リハビリテーション治療などを複合的に組み合わせて総合的な治療を行います。必要に応じて装具の作製も行います。

内服治療

痙縮の治療薬として、筋弛緩剤という薬を使用します。副作用が出ないよう、少量から開始し症状に合わせて徐々に増量します。

症状に応じて複数の筋弛緩剤を組み合わせることもあります。主な副作用として、脱力や眠気などがあります。

ボツリヌス療法

食中毒の原因菌として知られるボツリヌス菌が作るたんぱく質を用いた治療法です。痙縮の強い筋肉に注射をすることで、運動神経のはたらきを抑えて筋肉の緊張をやわらげます。

薬の効果は注射をしてから10日程度で始まり、1~2か月程度で効果が最も高くなり、3か月程度で効果は弱まります。主な副作用として脱力があります。

ITB療法

体内にポンプを植え込み、カテーテルを髄腔内に留置し、筋弛緩剤のひとつであるバクロフェンを髄腔内に投与し続ける治療法です。内服やボツリヌス療法で効果が乏しい場合に検討します。適応の有無を判断するため、手術前に数日入院し、バクロフェンを直接髄腔内に投与し効果を調べます。効果があり、適応と判断された場合は、脳神経外科で植え込みの手術を行い、その後リハビリテーション科で薬の量の調整を行います。

普段の診療では約3か月ごとにポンプ内の薬剤の入れ替えや量の調整を行っています。ポンプ自体も約7年ごとに手術で交換する必要があります。ポンプやカテーテルトラブルが生じた際には離脱症状を生じることがあります。

リハビリテーション治療

リハビリテーション治療を行うことで上記の治療効果が上がったり、痙縮によって行えなかった動作が行えるようになったりします。当院では外来通院によるリハビリテーション治療は行っていないため、必要に応じ他の病院でのリハビリテーション治療や介護保険を利用したリハビリテーションなどのご案内をさせていただいています。

また、痙縮治療の効果をあげるための短期集中リハビリテーション治療を目的とした入院なども行っています。