当科のご紹介

「市民が心から頼れる病院」

として高度でかつ安全な医療を市民に提供するという理念に基づき、通年に渡り一次、二次救急医療を提供します。

横浜市二次救急医療体制(精神疾患を合併する身体救急医療体制も含む)に参画し、地域の救急医療に貢献します。

患者さんへ

当院の救急科は、初療から入院、集中治療、一般病棟での管理を経て退院または転院までを一貫して対応できることを最大の特徴としています。救急患者数は年間8,000~8,500人、そのうち救急車による搬送台数は年間4,500~4,800台と増加傾向にあります。

専門的な治療が必要な場合は各専門診療科と協力して診療を行います。複数の診療科にまたがる症例や、初期診療後に人工呼吸管理やカテコラミンを用いた循環管理が必要な重症例は、救急科が入院・継続加療を担当しています。

主な対応疾患

附属病院(金沢区):〇

センター病院(南区):〇

附属病院(金沢区):〇

センター病院(南区):〇

附属病院(金沢区):〇

センター病院(南区):〇

附属病院(金沢区):〇

センター病院(南区):〇

附属病院(金沢区):〇

センター病院(南区):〇

附属病院(金沢区):〇

センター病院(南区):〇

附属病院(金沢区):-

センター病院(南区):〇

対応疾患・診療内容の詳細

施設認定

- 救急病院の認定

- 災害拠点病院

- 日本救急医学会指導医指定施設

- 神奈川DMAT指定病院

- 日本専門医機構救急科領域専門研修プログラム認定施設

診療実績

| 救急診療患者総数 | 8,660 |

|---|---|

| 救急車受け入れ台数 | 4,730 |

| 独歩救急受診患者数 | 3,930 |

| 救急診療患者総数 | 8,476 |

|---|---|

| 救急車受け入れ台数 | 4,376 |

| 独歩救急受診患者数 | 4,100 |

| 救急診療患者総数 | 8,138 |

|---|---|

| 救急車受け入れ台数 | 3,889 |

| 独歩救急受診患者数 | 4,249 |

| 救急診療患者総数 | 7,071 |

|---|---|

| 救急車受け入れ台数 | 3,319 |

| 独歩救急受診患者数 | 3,752 |

| 救急診療患者総数 | 7,227 |

|---|---|

| 救急車受け入れ台数 | 3,342 |

| 独歩救急受診患者数 | 3,885 |

その他の救急疾患

対象となる疾患は、脳血管障害(脳卒中)、心疾患、呼吸不全、敗血症、多臓器不全、交通外傷(重症を除く)、アナフィラキシー、失神、気管支喘息発作、急性中毒、熱傷、環境異常(熱中症、低体温)など多岐にわたります。

また、集中治療体制についてはHCUが増床され、現在ICU(8床)とHCU(21床)を合わせて合計29床となり、より多くの重症患者の受け入れが可能になりました。特定機能病院として、複数診療科にまたがる症例にも迅速かつ緊密に連携して対応しています。

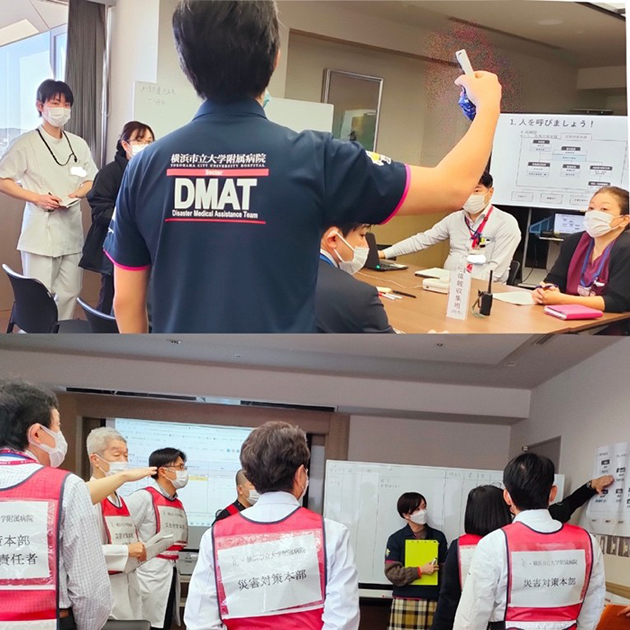

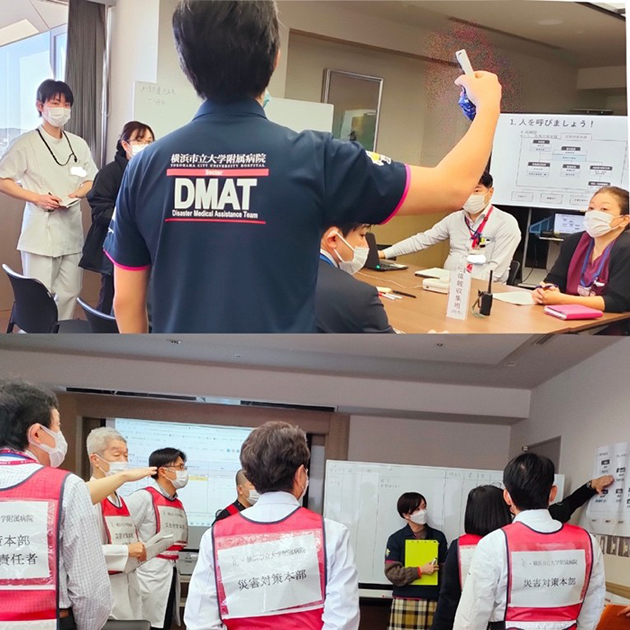

さらに、当院は災害拠点病院として2024年に院内救急車を配備しました。これにより、災害派遣医療チーム(DMAT)の活動時にも患者搬送が可能となり、災害現場での活動範囲の拡大および地域の災害医療体制の強化に大きく貢献できる環境が整備されました。院内での心肺蘇生講習や災害訓練の企画、DMATチームの育成、被災地への派遣活動も積極的に実施し、災害医療への貢献を継続的に推進しています。

COVID-19対応については、2020年度より重症COVID-19肺炎患者の治療を担当しており、人工呼吸器管理が困難な場合は横浜市立大学附属市民総合医療センターの高度救命救急センターと連携してECMO治療へとつなげています。今後も引き続き重症COVID-19肺炎患者の診療を担っていきます。

地域医療連携のさらなる強化のため、夜間・休日に対応した患者を平日日中に近隣病院へ紹介する体制も整備しています。

主な研究テーマ

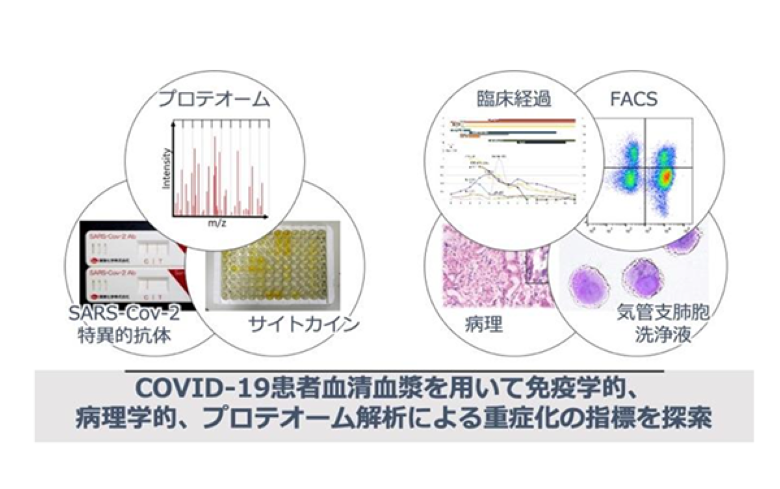

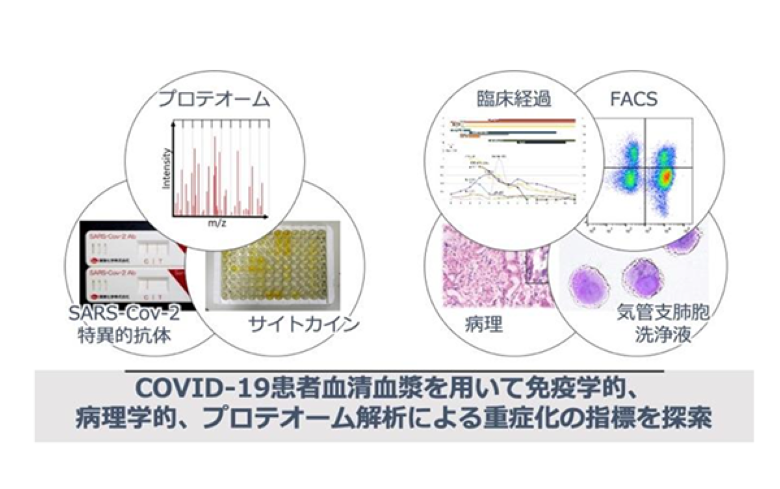

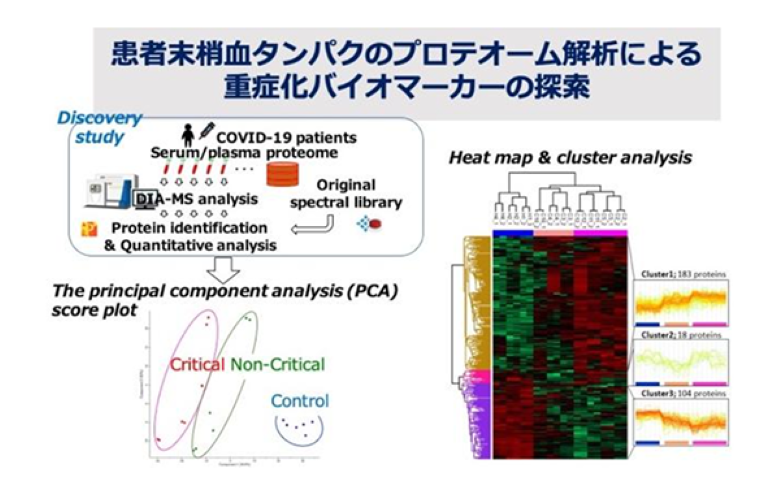

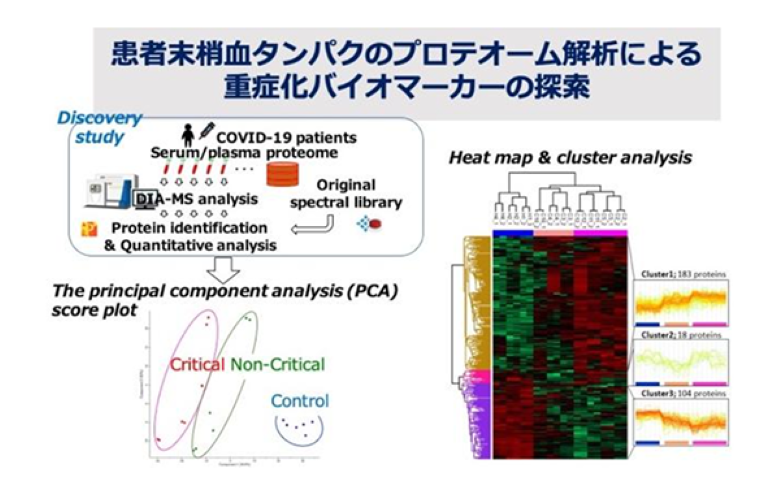

当教室は日本で新型コロナウイルス感染症が日本で報告された当初から重症患者を中心に診療に携わり、病院前活動および臨床部門では関連施設も含み、厳密な集中治療管理を行い、多くの命を救ってきました。さらに、当教室の最大の特徴である基礎研究を同時に行っており、新型コロナウイルス感染患者検体を用いた基礎研究を同大学内の各部署(微生物学・免疫学等)と協力し、日々研究を続けてきました。この成果が認められ、日本医療研究開発機構(AMED)の「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」及び「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する治療薬開発のための実用的な予後予測・治療スコアの開発と社会実装」にて研究費を獲得しています。

新型コロナウイルス感染症に関する研究以外にも、劇症型心筋炎動物モデルを使った基礎実験(ラット・マウスのin vivo実験と 細胞培養や分子生物学的手法を用いたin vitro実験)、Lipopolysaccharide(LPS)を用いた敗血症・DICにおける臓器障害のメカニズムの解明、人工知能(Artificial Intelligence, AI)深層学習を用いた画像所見からの重症化予測、急性呼吸急迫症候群(Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS)患者の臨床検体のRNA sequenceによる重症化予測因子の検討、高齢者社会におけるサルコペニアに伴う転倒予防に関する研究など救急領域以外でも経験する実臨床での疑問を臨床検体および基礎研究でのモデル作成を通じて明らかにしていくという研究を行なっています。

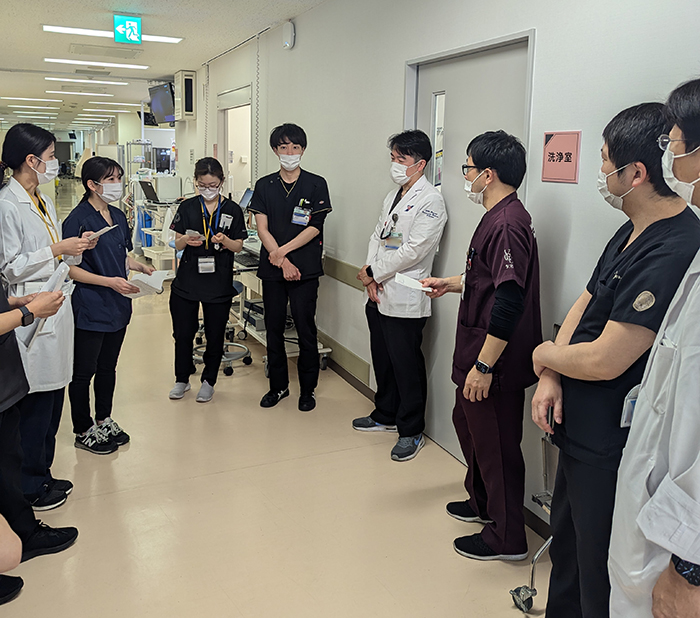

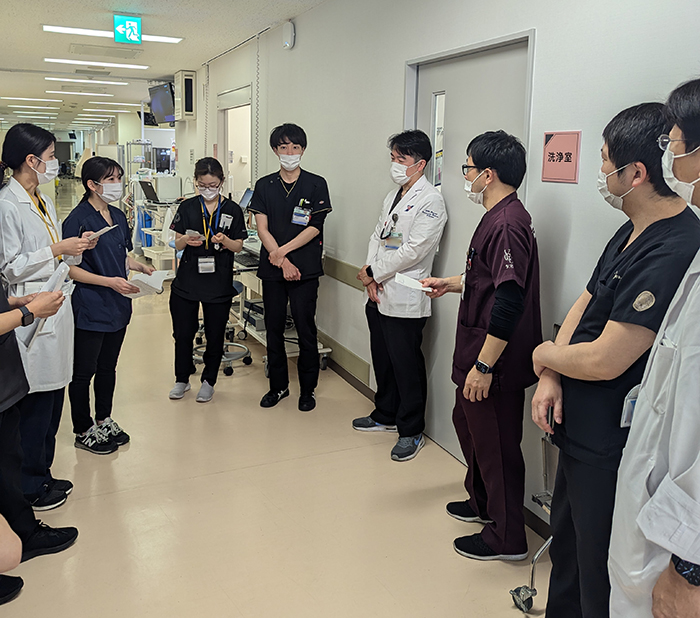

教育

附属病院・センター病院の研修医1年目は救急科研修が必須になっており、当教室での研修期間中に救急外来診察・急変時の対応を含む集中治療管理について屋根瓦式指導で教育を行い、研修医・専攻医・スタッフがともに学べる診療体制を作っています。回診においても国際化社会に対応した英語でのCase Presentationを行い、指導を行っております。

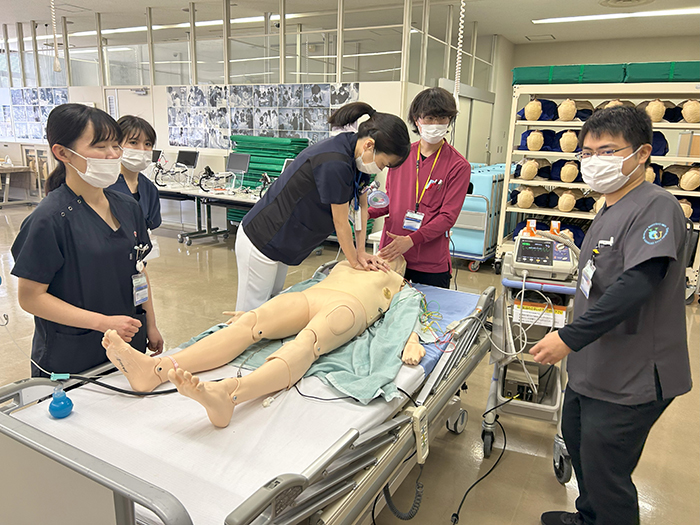

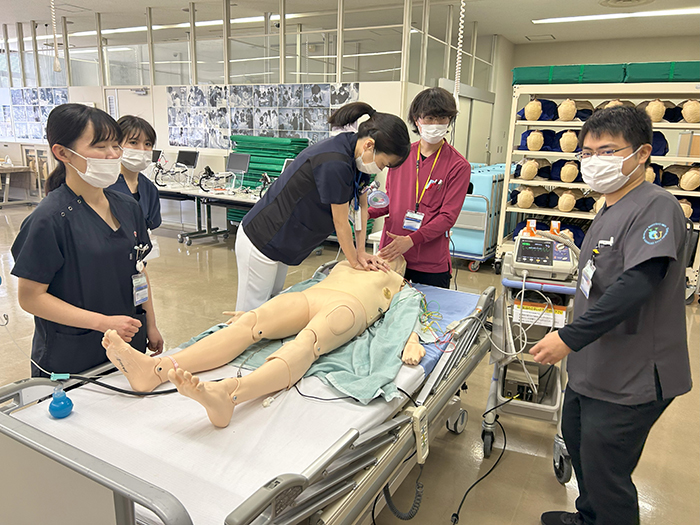

救急科での研修中に日本救急医学会認定の「突然の心停止に対する最初の10分間の対応と適切なチーム蘇生」を学ぶICLSの資格をスタッフが講師として全員取得するように指導しております。

更には、院内急変時対応に関する心肺蘇生法や災害医療についての講義を行い、救急外来・集中治療系看護師・スタッフとともにシミュレーションや臨床講義を行い、日々の診療に役立て、チーム医療を実践しています。

厚生労働省が積極的に取得を推奨している看護師特定行為研修にも積極的に関与し、講師として指導を行っています。

大学病院という特性上、未来を担う医学生教育にも力を入れており、机上学習・臨床実習・シュミレーション実習などを行っています。令和4年度、令和5年度、令和6年度と連続して学生が選ぶベストティーチャー賞を受賞したスタッフが在籍しているとともに、令和4年度から臨床系団体としても選出されています。

以上のように、救急診療・集中治療診療に関して、後身の指導並びにチーム医療における指導を積極的に行っています。

関連施設

横浜市立大学附属市民総合医療センター、横浜市立市民病院、横浜医療センター、横須賀市立市民病院、横浜南共済病院、済生会横浜市南部病院、横須賀市立総合医療センターなどと密接な連携を持っており、さらに全国各地の主要施設と連携した専攻医プログラムを有しております。