センター概要

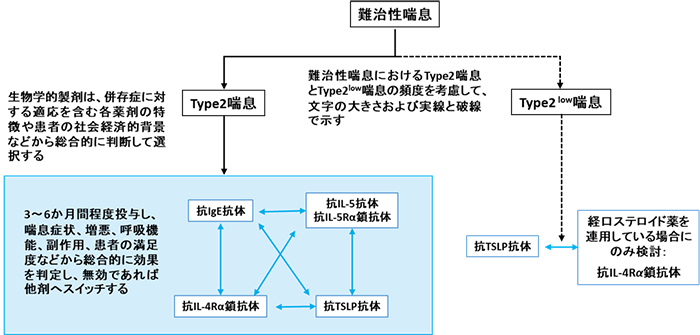

喘息の病状コントロールが不良のため、発作により日常生活に大きな支障をきたし、内服や点滴によるステロイド薬を頻回に投与されることで副作用に苦しむ重症喘息患者さんは、全体の約5%にあたる30万人存在すると考えられています。近年、こうした重症喘息に対しては5種類の生物学的製剤が使用可能となり、高い有効性が期待されているにもかかわらず、その恩恵を受けられていない患者さんが依然として多いことが指摘されています。さらに、生物学的製剤の使い分けに明確な基準がないため、最適な薬剤が選択されず、十分な効果が得られていない症例も少なくありません。

加えて、重症喘息では耳鼻科疾患(鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎)や皮膚科疾患(アトピー性皮膚炎、結節性痒疹、特発性慢性蕁麻疹)を合併することが知られています。これらは発症メカニズムに共通する病態を有するため、生物学的製剤による同時治療が可能となります。そのため、生物学的製剤の導入や選択にあたっては、呼吸器内科、耳鼻咽喉科、皮膚科の三診療科が連携して診療にあたることが不可欠です。

そこで私たちは「難治性喘息治療センター」を設立し、三診療科が協力して患者さん一人ひとりの病態に応じた個別化医療と最適な生物学的製剤の選択を実践し、神奈川県における重症喘息治療のさらなる進歩に貢献していきたいと考えています。

センター長挨拶

難治性喘息治療センター長

呼吸器内科部長 金子 猛

このたび当院に「難治性喘息治療センター」を開設いたしました。重症喘息患者さんに対して、最適な生物学的製剤の導入を柱とした個別化医療を実践しております。特に耳鼻科疾患や皮膚科疾患を合併する患者さんについては、耳鼻咽喉科および皮膚科と連携し、同時に治療を行います。

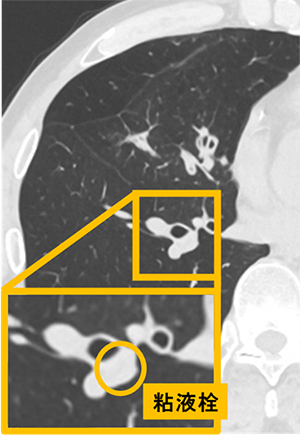

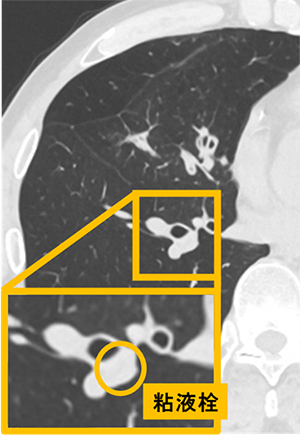

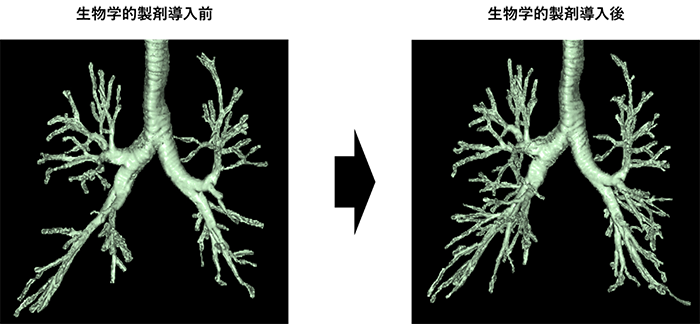

当呼吸器内科では、重症喘息における気道の状態を詳細に評価するため、最新の画像診断技術(図C参照)を活用し、最適な治療選択に役立てています。発作により年に複数回、内服あるいは点滴によるステロイド薬を投与されている患者さんや、常時ステロイド薬を内服されている患者さんをご紹介いただければ幸いです。

尚、私は国内における喘息診療関連の三学会が策定するすべてのガイドライン(以下)の作成に携わっており、これらに準拠した治療を実践しております。

日本呼吸器学会「難治性喘息診断と治療の手引き2023」「喘息とCOPDオーバーラップ診断と治療の手引き」、日本アレルギー学会「喘息予防・管理ガイドライン2024」、日本喘息学会「喘息診療ガイドライン2024」

副センター長挨拶

耳鼻咽喉科部長 折舘 伸彦

副センター長(耳鼻咽喉科担当)を拝命いたしました。重症喘息は、日常生活に大きな支障をきたし、ステロイドの副作用に悩む患者さんが約30万人おられ、5種類の生物学的製剤の有効性が期待される一方、適切な使い分けが課題です。当センターにおいて耳鼻咽喉科は、喘息の併存疾患である好酸球性副鼻腔炎や鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の病態に応じた個別化医療の実践 —最適な生物学的製剤の選択— を通して、神奈川の重症喘息治療の進歩に貢献し、患者さんの生活の質向上を目指し、取り組んでまいります。

皮膚科部長 山口 由衣

当院皮膚科で扱うアレルギー疾患は、治療抵抗性の難治性アトピー性皮膚炎や難治性蕁麻疹、重度の薬剤・食物アレルギーなど広範囲に及びます。特にアトピー性皮膚炎は、喘息と合併することが少なくなく、複数の専門診療科でそれぞれの重症度等を評価し、連携して治療に当たることが重要です。近年、アトピー性皮膚炎や蕁麻疹の領域では効果的な治療薬が複数開発されています。難治性喘息治療センターに受診される方が、皮膚アレルギー疾患でもお悩みの場合には、連携診療によって最良の状態を目指せるように尽力できればと思っております。

診療概要

喘息の標準治療である吸入製剤(吸入ステロイド薬(inhaled corticosteroid:ICS)、長時間作用性β2刺激薬(long-acting β2-agonist:LABA)、長時間作用性抗コリン薬(LAMA))を使用しても十分な臨床効果を得ることができない患者さん、慢性的に経口ステロイド薬を内服している患者さん、生物学的製剤の使用を希望される患者さんに対し、通常のCTより格段に解像度が高いマルチスライスCT(multi-detector raw CT:MDCT)などの画像技術等を駆使して、生物学的製剤の適応の検討および導入を行います。また、多くの臨床治験や医師主導研究にも参加しています。

診療実際

①喘息の診断(他疾患の鑑別)および併存疾患の評価

当院では、詳細な問診、呼吸機能検査、アレルギー検査、MDCTなどを組み合わせて、喘息かどうかを慎重に評価しています。さらに、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、心不全、気管支拡張症、逆流性食道炎など、喘息と似た症状をきたす疾患との鑑別も丁寧に行っています。また、喘息における代表的併存疾患として、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、結節性痒疹、特発性慢性蕁麻疹が知られており、治療効果に影響を与えることがあります。これらを適切に評価し、総合的な治療方針をご提案しています。

②喘息の重症度評価

当院では、以下のような項目を総合的に判断し、最新のガイドラインのもと重症度を評価しています。

-症状が現れる頻度(昼間や夜間の咳、息切れなど)

-呼吸機能検査の結果

-発作の有無やその頻度

-現在使っている薬の種類と効果

-日常生活への影響

なお、喘息における気道内粘液栓の存在は、気道攣縮に加えて主な死因として重要とされており、MDCTによる粘液栓の存在は、呼吸機能(一秒量(率)、努力性肺活量)と負の相関を示し、気管支拡張薬や全身性ステロイドにも反応しない不可逆的な気流閉塞と関連することから、当院においてもMDCTを用いた粘液栓の有無の評価を行っています(図A)。

③生物学的製剤の導入と在宅自己注射指導

予約手順

難治性喘息治療センターは予約制となっております。ご予約方法は以下の通りとなっております。

〇患者さんからのお申し込み

〇医療機関からのお申し込み