臓器移植に代わる「最後の砦(とりで)」

その実現のために研究に取り組んでいます

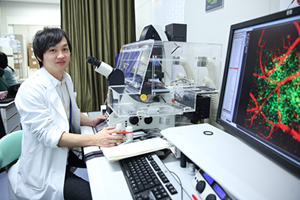

医学群 臓器再生医学 准教授

武部貴則

たけべ・たかのり

世界一早い実用化、研究の最先端を目指して

実用化までに解決しなければならない課題

iPS細胞を用いた再生医療分野で、世界で初めて行われた手術は、2014年に先端医療センター病院(神戸市中央区)と理化学研究所発生・再生科学総合研究センターで行われた網膜移植手術です。再生医療の実用化において、眼が最も早かったのは、移植する細胞が一種類で済むことと、移植に必要な細胞の絶対数が少なくて済むことが大きな要因です。具体的には、眼は1,000~3,000個ほどの数を移植しているのに対し、肝臓は100億~1,000億個、場合によっては兆の単位の数の細胞が必要になるのです。

3,000個の細胞を作るためにも研究員が何十人と必要とされると言われています。ここから逆算すると、一人の患者さんの肝臓の再生に必要な細胞を作るためには、数百億人ほどの研究員が必要になる計算ですが、これでは現実的とは言えません。実用化するには少人数で大量生産できる方法を確立することが課題ですが、仮にそれを解決できたとしても、iPS細胞は「がん化」が懸念されており、安全性をクリアすることも当然必要になります。こういった課題を解決するためにも、日々研究に取り組んでいます。

将来の自分を実現するために、今何が必要か見極めよう

実用化までには解決しなければならない課題はまだ多くありますが、iPS細胞を再生医療に応用する研究のスピードは、日本が世界でもリードしているといえます。日本国内では、「肝臓ならYCU、血小板や脳なら京都大学、心筋は大阪大学、脊髄は慶応大学」というように疾病や臓器別に研究拠点が設置されています。つまり肝臓の再生医療の研究はYCUに集約されており、世界で最も早く実用化する可能性があり、研究者として将来がとても楽しみでもあります。

高校生などこれから自分の将来を考える皆さんには、「バックキャスティング」と「セレンディピティ」という言葉をぜひ知ってほしいと思っています。バックキャスティングとは、将来の目標を設定して、その姿から現在を振り返って今何をすれば良いかを考えるやり方です。つまり、何をするにもビジョンが大切で、将来の目標を実現するため、今やるべきことは何かを考えてほしいということです。

また、セレンディピティとは、思わぬものを偶然に発見する能力のことで、私が本来実験で使うべき培養皿と異なるものを使ったことで、それまでなかった培養環境に気付いたように、いろいろな経験を積んでいくうちに偶然の産物としてのチャンスを見逃すことなくつかむ力を身に付けてほしいということです。そのためにも、普段からさまざまなことにアンテナを張りめぐらせて、好奇心を持って行動してほしいですね。

(2015年3月掲載)

-

vol.08

臓器移植に代わる「最後の砦(とりで)」その実現のために研究に取り組んでいます

医学群

臓器再生医学 准教授武部貴則

-

vol.07

臨床の現場や子育て支援に役立つ心理学の研究を目指したい

国際総合科学群

臨床心理学 准教授平井美佳

-

vol.06

有機合成化学の力で未来を切り拓く有用なものを作り出したい

国際総合科学群

天然物有機化学 准教授石川裕一

-

vol.05

患者さんのために科学的根拠のある看護ケアの研究を深めたい この思いは世界へと続きます

医学群

看護生命科学 教授赤瀬智子

-

vol.04

進化する医療技術を駆使し、婦人科がんの治療に挑んでいます

医学群

がん総合医科学 教授宮城悦子

-

vol.03

人々が生き生きと暮らす現代のニーズに合ったまちづくりを考える

国際総合科学群

都市計画論 准教授中西正彦

-

vol.02

データを重視した研究で、世の中のできごとの本質を見極める

国際総合科学群

税務会計論 准教授高橋隆幸

-

vol.01

難病の原因を解明し、病気に苦しむ子どもたちを笑顔にしたい

医学群 小児科学(発生成育小児医療学)教授

伊藤秀一