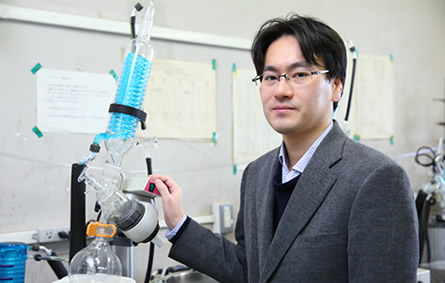

有機合成化学の力で未来を切り拓く

有用なものを作り出したい

国際総合科学群 天然物有機化学 准教授

石川裕一

いしかわ・ゆういち

夢のある研究にどんどんチャレンジを

主体性をもって、研究に取り組んでほしい

研究室の学生には、主体性をもって研究をしてほしいと思っています。自分から進んで研究テーマを見つけ、自分で考えた方法でチャレンジし、トライ&エラーを繰り返すことで経験を積み、そうした努力の末に何らかの研究成果を得ると、大きな喜びを感じることができます。

以前私も、抗炎症作用をもつストレプチミドンという化合物にチャレンジしたことがありました。これはとても複雑な構造をしているので、より簡単な構造で似た形のものを作ってみました。作った化合物が元々の天然物と同じような効果を持つことが分かった時は、充実感がありました。

現在、研究室では主に海綿動物から得られた化合物について研究しています。海綿動物はがんに効くと言われる成分を持つと期待されていますが、それは海綿動物の中に寄生している生物が作っている成分とも考えられ、解明されていない部分が多くあります。また、海綿動物に限らず、海の生物は陸の生物と比べて研究が進んでおらず、一時、海洋天然物の研究がはやったことがありました。近年は流行というほどではありませんが、海洋天然物には有用な物質が潜んでいる可能性がまだあると思われます。

研究を通して、社会に貢献したい

学生たちは卒業後、多くが製薬会社や化学メーカーに就職します。製薬会社では、まさに私たちが行っているような研究が行われ、化学メーカーでも人々の生活を豊かにするための製品開発に有機合成化学の研究が役立つことがあります。食品会社や化粧品会社などでも、私たちの研究分野が必要とされることが多くあります。

このような研究の中には、成功すると人々の生活の質を大幅に向上させるようなものがたくさん考えられます。例えば、細胞を若返らせる作用をもつ可能性を秘めた物質を研究すれば、痴呆症を治療する薬の開発も期待できるでしょう。また、iPS細胞を応用した研究の中でも、幹細胞から神経細胞に変化させることのできる化合物があれば、再生医学に大きな進歩をもたらすことができるでしょう。このように夢を持って研究できることも大きな魅力の一つです。

ただし、私たちの研究は、合成に成功した化合物が必ずしも有用なものになるかは、自ら証明することができません。がんに効くかもしれないという物質を研究し、薬のもととなるような化合物を作ることに成功しても、自分の手で実際の薬を作ることはできません。そこで、医学部などと協働し、実際に薬のもととして活用できるかを実証する共同研究を、今後行っていきたいと考えています。

(2015年3月掲載)

-

vol.08

臓器移植に代わる「最後の砦(とりで)」その実現のために研究に取り組んでいます

医学群

臓器再生医学 准教授武部貴則

-

vol.07

臨床の現場や子育て支援に役立つ心理学の研究を目指したい

国際総合科学群

臨床心理学 准教授平井美佳

-

vol.06

有機合成化学の力で未来を切り拓く有用なものを作り出したい

国際総合科学群

天然物有機化学 准教授石川裕一

-

vol.05

患者さんのために科学的根拠のある看護ケアの研究を深めたい この思いは世界へと続きます

医学群

看護生命科学 教授赤瀬智子

-

vol.04

進化する医療技術を駆使し、婦人科がんの治療に挑んでいます

医学群

がん総合医科学 教授宮城悦子

-

vol.03

人々が生き生きと暮らす現代のニーズに合ったまちづくりを考える

国際総合科学群

都市計画論 准教授中西正彦

-

vol.02

データを重視した研究で、世の中のできごとの本質を見極める

国際総合科学群

税務会計論 准教授高橋隆幸

-

vol.01

難病の原因を解明し、病気に苦しむ子どもたちを笑顔にしたい

医学群 小児科学(発生成育小児医療学)教授

伊藤秀一