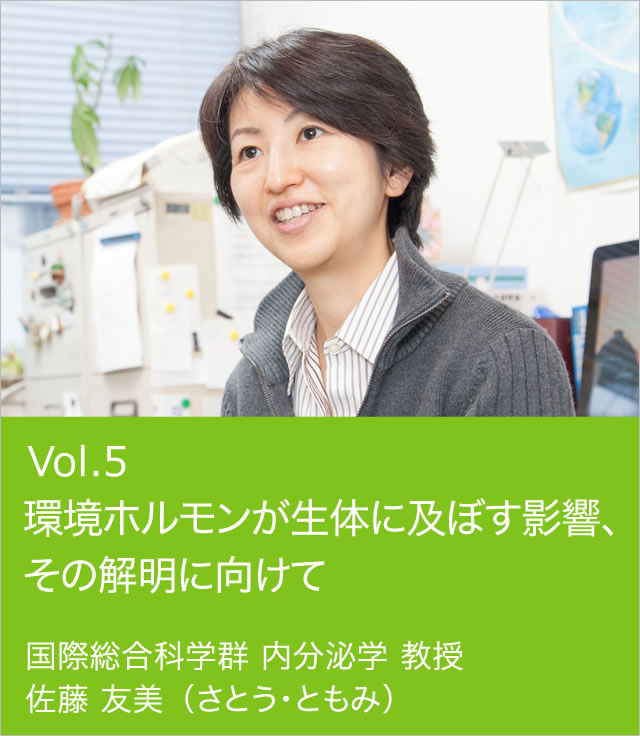

生物の複雑な調節機構を、解析していく面白さ

生命の不思議さに触れて、大学で研究者の道へ

小さい頃の私は、生き物が好きだった記憶があります。家でも猫やリス、カエルなどを飼っていて、当時から動物の体の不思議な仕組みや機能に興味がありました。地元である横浜市大の文理学部(当時)には、迷いなく自然と進んだ気がします。

2年生の時に受けた実習が、内分泌学研究室に進んだきっかけでした。マウスの解剖実習だったのですが、ほ乳類の体内を見るのは初めてだったので、とても衝撃的でしたが、すい臓などの臓器を自分でプレパラートにして、細胞を顕微鏡で詳しく観察することには、とても興味をそそられました。

その時の実習を担当していたのが井口先生です。指導はとても厳しい半面、日曜日には研究室のメンバーを釣りやバーベキューに連れていってくださり、面倒見のいい先生でした。研究室での学生生活は、実験したり論文を読んだり大学院の試験勉強をしたり、かなりハードではあるものの、充実したものでした。

現在の研究室は、少人数ながら学生たちは個性にあふれています。研究テーマが女性ホルモンということもあり、伝統的に女性の割合が高いのですが、もちろん男子学生も大歓迎です。

学生の他に大事にしているのが、200匹以上のマウスです。意外に神経質なところがあって、なかなか妊娠しなかったり子育てをしてくれなかったりするので、こまめに面倒を見る必要があります。研究室では実験以外にも、女性が子供を産んで育てる大変さを学べるのかもしれませんね。

論理的な考え方は、社会人として生きていくうえで必要です

研究の一番の面白さは、仮説を立ててそれを実験のデータで確かめることにあります。自分の仮説がぴったりとはまることはなかなかないのですが、少しずつ証拠を固めたり、別の仮説を立てたりするプロセスも非常に面白いものです。自分の直感をもとにどのように仮説を立てていくのか、何通りも考えていきます。

特に生物は、答えが1つだけとは限りません。何か1つが駄目になればすぐに死ぬのではなく、別の仕組みがうまく働くことによって、活動は維持されています。生体内で起こる現象には、1つの要素だけではなく、複雑な調節機構があるのです。それを多方面から解析することは、他の分野ではあまり味わえない醍醐味だと思います。

学生の皆さんには自分の人生を歩むうえで、論理的な考え方を大切にしてほしいと思います。仮説を立てるためには、しっかりと論理を詰めていかなければなりません。それは研究者に限らず、社会人として仕事をするうえで重要なものです。

何か問題が起こったときに、どのように考えてどのように対処するのか。社会で生きていくには、論理的な考え方が常に必要とされているのです。

- 【My Favorite】

-

休日にはカメラを持ち歩いて、自宅近くの鎌倉や逗子、葉山などで、海の景色を撮るのが好きです。海面の色や光の具合は、季節によって全く違います。自然には一日たりとも同じ表情はありません。生き物と同じですね。

写真に興味を持った理由には、研究が関係しているのかもしれません。昔は顕微鏡写真をフィルムカメラで撮影して、暗室に入って何百枚も現像するのが大変でした。その頃の話をすると、デジタルカメラ時代の今の学生には驚かれてしまうのですが。